MASCHERE, E … MASCHERINE

La storia della mascheratura, nelle sue più varie manifestazioni (e usi e significati), ed in particolare di quella del Medico della Peste

Parte Prima – Carnevale e Teatro

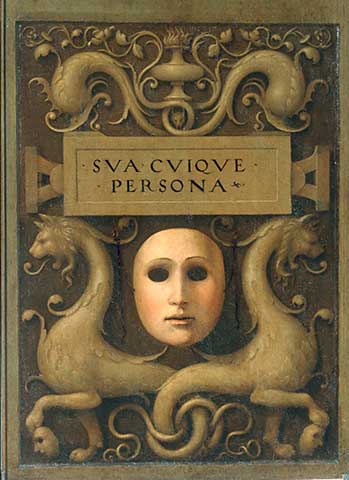

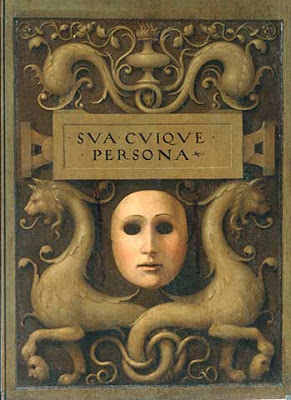

“Sua Cuique Persona” (A Ciascuno la Propria Personalità – Ridolfo Del Ghirlandaio, pittore fiorentino, 1510)

Il vecchio detto veneto “Le mascare val soeo in Carneval”, secondo il quale “Le maschere valgono solo a Carnevale”, come per tutte queste sagaci affermazioni della tradizione popolare che mai hanno un significato soltanto univoco, anche essa possiede una doppia valenza, a seconda di quanto si vuole affidare al loro contenuto, o nelle specifiche circostanze contingenti ed epocali per le quali essa si usa.

Indubbiamente per le grandiose feste carnevalesche, quel motto è – come si dice – perfettamente calzante, in quanto mai come a Carnevale il fulgore della mascheratura risulta tanto eclatante; ma nel percorso della storia la maschera ha assunto anche diversificate ragioni di esistenza e complesse attinenze d’uso che ne hanno segnato sviluppi ed evoluzioni piuttosto variegati, e perfino riscontri lontani e contrastanti, riconducenti ai loro specifici aspetti sociali e antropologici di periodi antichi e situazioni più attuali.

E sempre per questa odierna fase di pestifero riferimento al Covid, per il quale la Mascherina è diventata uno degli elementi riconoscitivi più precipui e semantici, mi pare opportuno verificare, sinteticamente, i più evidenti casi di maggiore emergenza, e pertinenza, di questo storico emblema di particolare abbigliamento facciale, nelle sue implicanti condizioni di utilizzo e di contenuti.

PER RICONOSCRE, PER OCCULTARE, PER AVVERTIRE

Se fondamentalmente, nelle sue manifestazioni socio-storiche, la Maschera ha sempre teso a nascondere la identità delle persone che la portavano, non sempre la mascheratura ha voluto determinare una situazione di nascondimento. E talvolta al contrario ha scelto di fornire espressamente il riconoscimento fisico delle persone cui essa veniva riferita, come per svolgere un ruolo per così dire neutrale di tipico avvertimento per la sua specifica funzione d’uso

Maschere di identificazione (attestazione riconoscitiva)

Le effigi fisiche riprese a stampo dai volti dei morti, di personaggi importantissimi o più comuni, porgono un tipico esempio di questa particolarità della maschera come elemento di connotazione – documentaria per i posteri – degli aspetti fisionomici dei defunti, e di conseguente identificazione fisica degli individui ritratti nelle loro particolarità specifiche del viso.

Il calco mortuario

Sono rimaste storicamente famose le eccezionali impronte facciali di grandi re ed imperatori, della antichità o recenti, come Agamennone e Tuthankamon o Napoleone [Figure 1-2 e 3], e di altri rinomati personaggi storici epocali e di più odierna attualità.

Figure 1-3 – Tre esempi di maschere funerarie di importanti personaggi, antichi e recenti: la Maschera Funebre di Agamennone, plasmata da un ignoto artigiano acheo nel 1553-52 prima di Cristo [sopra]; la Effigie Funeraria di Tutankhamon anche essa di autore sconosciuto, eseguita nel 1323 avanti Cristo [sotto]; e la Maschera Mortuariadi Napoleone Bonaparte realizzata nel 1821 probabilmente dal medico e chirurgo militare inglese Archibald Arnott [in basso]. La prima, eseguita in lamina d’oro (minerale inalterabile) per durare in eterno, è stata ritrovata nel 1876 a Micene (nel Peloponneso in Grecia) dall’archeologo tedesco Heinrich Schliemann (il famoso scopritore della antica città di Troia) durante gli scavi nella tomba del re acheo; la seconda, modellata sul sarcofago del faraone egizio defunto, è stata scoperta dall’egittologo britannico Howard Carter nel 1922 nella sua tomba nella Valle dei Re presso Luxor in Egitto; e la terza, attuata in cera sùbito dopo la morte del generale e imperatore francese, dal dottore destinato alla cure del prigioniero sulla Isola di Sant’Elena (situata nel mezzo dell’Oceano Atlantico Meridionale, di fronte alla Namibia)

Figure 1-3 – Tre esempi di maschere funerarie di importanti personaggi, antichi e recenti: la Maschera Funebre di Agamennone, plasmata da un ignoto artigiano acheo nel 1553-52 prima di Cristo [sopra]; la Effigie Funeraria di Tutankhamon anche essa di autore sconosciuto, eseguita nel 1323 avanti Cristo [sotto]; e la Maschera Mortuariadi Napoleone Bonaparte realizzata nel 1821 probabilmente dal medico e chirurgo militare inglese Archibald Arnott [in basso]. La prima, eseguita in lamina d’oro (minerale inalterabile) per durare in eterno, è stata ritrovata nel 1876 a Micene (nel Peloponneso in Grecia) dall’archeologo tedesco Heinrich Schliemann (il famoso scopritore della antica città di Troia) durante gli scavi nella tomba del re acheo; la seconda, modellata sul sarcofago del faraone egizio defunto, è stata scoperta dall’egittologo britannico Howard Carter nel 1922 nella sua tomba nella Valle dei Re presso Luxor in Egitto; e la terza, attuata in cera sùbito dopo la morte del generale e imperatore francese, dal dottore destinato alla cure del prigioniero sulla Isola di Sant’Elena (situata nel mezzo dell’Oceano Atlantico Meridionale, di fronte alla Namibia)

Figura 2

Figura 2

Figura 3

Figura 3

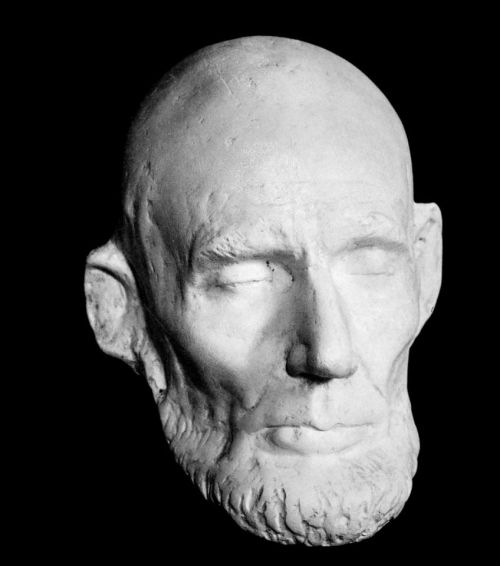

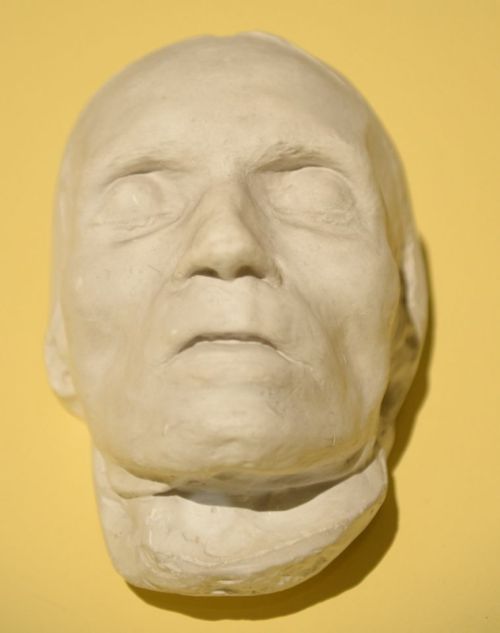

Tra questi si possono ricordare, effettuando una sinteticissima escursione nelle attività e professioni, eccelsi statisti internazionali (come Oliviero Cromwell, Abramo Lincoln, Vladimir Iliic Ulianov detto Lenin) [Figure 4-6], stimati artisti, letterati e poeti, e musicisti (quali Dante Alighieri, John Keats, o Ludwig Van Beethoven) [Figure 7-9], grandi religiosi o scienziati (Martino Lutero, Isacco Newton) [Figure 10 e 11], ai quali tutti la riproduzione facciale in cera o gesso (e talvolta perfino in marmo, liquido poi solidificato) ha servito a lasciare un indelebile ricordo del loro aspetto reale, allo stesso modo iconico che altrimenti pittori o scultori e narratori hanno saputo, con minore autenticità oggettiva ma attraverso l’artificio delle loro arti, identicamente esporre.

Figura 4

Figura 4

Figure 4-6 – Maschere Funerarie di alcuni famosi statisti, della storia passata e della modernità: il calco, eseguito postumo nel 1661, del Lord Protettore inglese Oliviero Cromwell (foto di Corrado Gavinelli del 1993, con raddrizzamento della immagine del 2021) [sopra]; la Maschera in Vita di Abramo Lincoln del 1865 eseguita dallo scultore statunitense ottocentesco Clark Mills [sotto]; ed il volto di Lenin (Vladimir Iliic Ulianov, capo del movimento e partito bolscevico russo) plasmato nel 1924 dallo scultore sovietico Sergej Merkurov [in basso]. La effigie cromwelliana venne ricavata tre anni dopo la morte dello statista britannico in occasione dell’anniversario della morte sul patibiolo del suo acerrimo avversario Re Carlo I di Inghilterra, nel rituale della cosiddetta esecuzione postuma, in cui la salma riesumata veniva – nuovamente – impiccata, tagliata, e squartata. Il corpo del morto venne gettato in una fossa comune a Tyburn, nella periferia londinese (luogo famigerato per le pubbliche esecuzioni capitali afflitte ai condannati provenienti dalla prigione di Newgate a Londra). Soltanto la testa venne salvata, ed infilata su un palo per rimanere esposta, macabramente rinsecchita, davanti alla Abbazia di Westminster, dove restò per ben 24 anni, fino al 1685. Adesso la maschera è conservata nel Castello di Warvick, nella parte meridionale della città di Coventry. La faccia del Presidente degli Stati Uniti invece è stata realizzata a Washington riprendendola dal vero, soltanto 2 mesi prima dell’omicidio del politico americano; e quindi riproduce le sue reali fattezze fisionomiche da vivo, nell’anno della sua morte. Infine, la testa dello statista bolscevico al capezzale del suo letto di morte è stata realizzata dallo scultore sovietico Merkurov, famoso per i suoi ritratti veristici di personaggi russi importanti, che durante la sua carriera ha realizzato quasi 300 maschere di tale genere

Figura 5

Figura 5

Figura 6

Figura 6

Figure 7-9 – Tre immagini mortuarie di grandi personaggi della cultura letterario-artistica mondiale: del poeta e scrittore italiano Dante Alighieri, ritenuta del 1321 e ripresa dalla tomba ravennate del personaggio [sopra]; il volto, anche esso plasmato in gesso in vita nel 1816, del poeta inglese John Keats [sotto]; ed il viso del musicista tedesco Ludwig Van Beethoven, del 1827 [in basso]. La immagine dantesca non è – come per tradizione si tramanda – il calco autentico del personaggio, bensì una copia successiva eseguita nel 1483 dagli scultori bergamaschi Pietro e Tullio Lombardo. Le effigie keatsiana è stata riprodotta in gesso dal pittore storicista inglese Benjamin Robert Haydon 5 anni prima della morte della persona ritratta; mentre la maschera beethoveniana è proprio quella mortuaria, eseguita dall’artista tedesco Josef Dannhauer

Figura 9

Figura 9

Figura 10

Figura 10

Figure 10 e 11 – Le maschere funebri di un grande religioso (Martino Lutero) e di un eccelso scienziato (Isacco Newton): la prima in calco di cera eseguita dal pittore tedesco Lukas Furtenagel (allievo di Lucas Cranachi il Vecchio a Wittenberg, e poi attivo autonomamente a Halle) direttamente dal letto di morte del Padre della Riforma Protestante a Eisleben nel 1546 [sopra]; e l’altra (ripresa dalla Breve Storia del Popolo Inglese dello storico britannico John Richard Green pubblicato a Londra nel 1893) è una delle diverse copie velocemente preparate dopo la morte del fisico dall’artista fiammingo, di Anversa, Jan Michiel Rijsbrack (inglesizzato in Michael Rysbrack), che ne scolpì un esemplare in marmo da usare per la tomba newtoniana innalzata nella Abbazia di Westminster [sotto]. Divenuta di proprietà dello scultore Louis-François Roubiliac, virtuoso interprete del rococò anglo-francese, egli la usò per la Statua di Newton da lui scolpita nel 1755 nella Cappella del Collegio della Trinità a Cambridge in Inghilterra

Figura 11

Figura 11

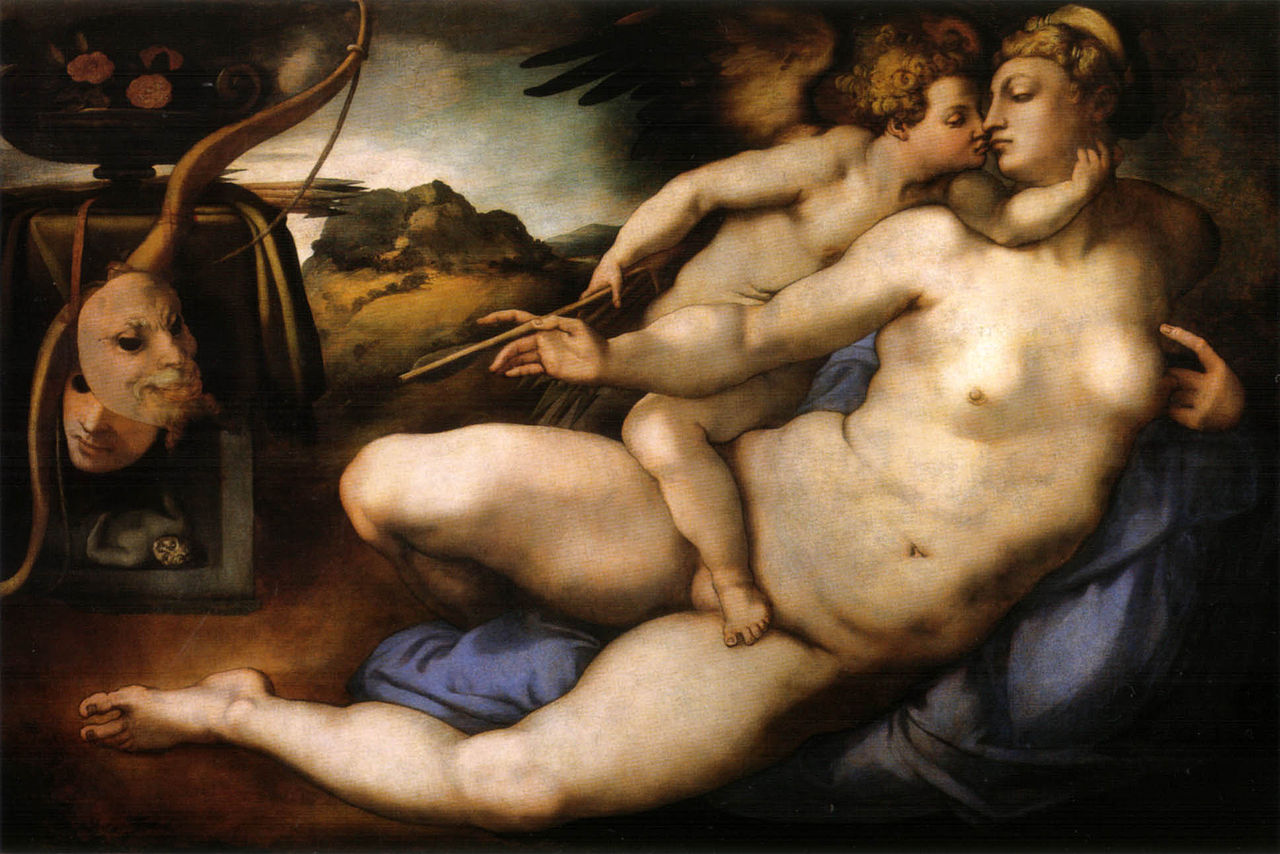

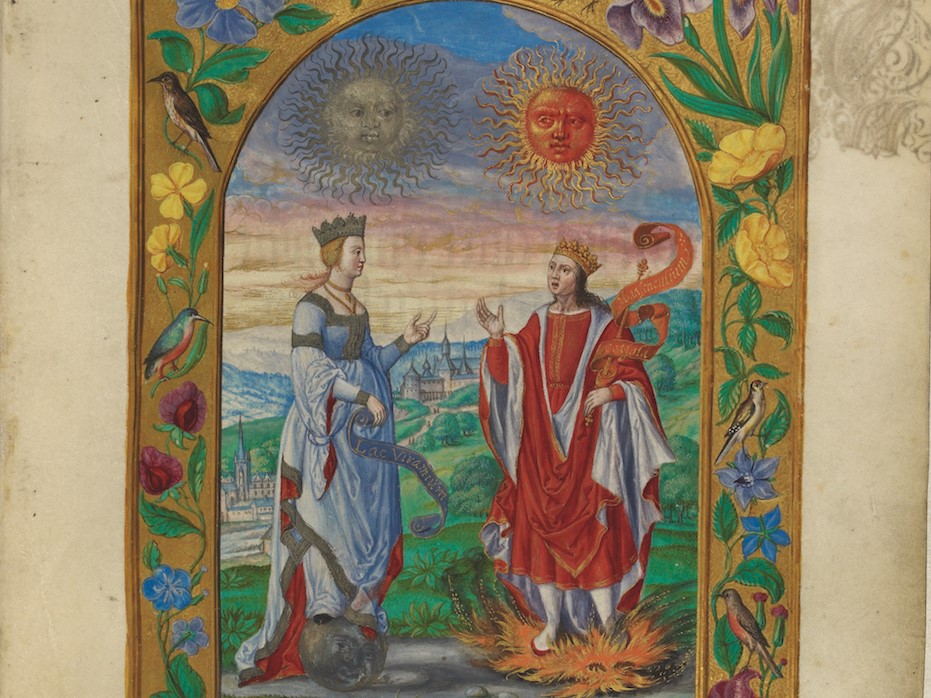

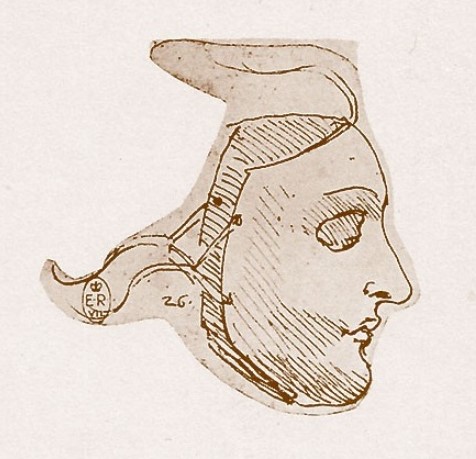

A ciascuno dunque la propria fisionomia, come ha suggerito secoli fa la suggestiva maschera ieratica che il pittore fiorentino rinascimentale Ridolfo Del Ghirlandaio ha dipinta nel 1510 [Figura 78]; che il calco riproduttivo non manca di restituire, sebbene spesso nell’ultimo ritratto senza vita.

Stampi diretti e loro elaborazioni plastiche

Una particolare specialista della riproduzione visuale dei personaggi importanti morti durante la propria esistenza, è stata la notissima artista ed impresaria francese della maschera funebre, la Signora Tussaud (Anna Maria Grosholtz) alsaziana strasburghese ma vissuta a Parigi prima, durante, e dopo la sconvolgente vicenda della Rivoluzione Francese; che per la sua eccezionale bravura nella riproduzione di calchi facciali umani, e la loro accurata ricostruzione scultorea indieme ai corpi degli individui loro appartenuti, ha saputo tramandare ai posteri le immagini reali di molti personaggi suoi contemporanei, dai monarchi francesi Luigi XVI e Maria Antonietta ai capi rivoluzionari quali Maximilien De Robespierre e Jean-Paul Marat fino a capaci condottieri tra cui Napoleone Bonaparte, ed altri protagonisti della sua epoca [Figure 12-14, e 15].

Figure 12-15 – La prodigiosa attività di restituzione fisionomica della cosiddetta Madama Tussaud (la artista e imprenditrice francese sette-ottocentesca Anna Maria Grosholtz), ricostruttrice in cera delle fattezze fisiche dei personaggi storici – e della propria epoca – più importanti. Nel suo ritratto esposto al proprio Museo di Londra, in una composizione che ha ricostruite le condizioni del suo lavoro nel periodo rivoluzionario francese quando la donna venne incaricata di rinvenire i corpi dei ghigliottinati famosi per riprodurne gli aspetti fisici in calchi di gesso [sopra]; mentre nelle altre immagini sono riportare la effigie autentica della Regina di Francia Maria Antonietta eseguita dalla Tussaud sul corpo della giustiziata, ripresa dopo la sua esecuzione sul patibolo nel 1793 [sotto]. E di queste, la ricomposizione, attuata nel medesimo anno, del busto del capo rivoluzionario Jean-Paul Marat ucciso (comparata al famoso dipinto coevo eseguito dal grande pittore francese Jacques-Louis David (A Marat, 1793) [in basso], è stata effettuata sùbito dopo l’assassinio brutale perpetrato dalla estremista girondina Carlotta Corday di Caen (la cui petizione, presentata al politico disteso nella vasca da bagno per una fastidiosa malattia epidermica, è ancòra nella mano esangue del defunto: e della quale il pittore ha riportato le prime righe dello scritto: “Del 13 Luglio / Maria Antonietta Carlotta / Corday al cittadino / Marat. / Con questa io sono qui / molto rattristata / per avere diritto / della vostra benevolenza”) [Figura 15]

Figure 14 e 15

Figure 14 e 15

E mettendo in mostra le loro effigi riprodotte in una esposizione apposita, ha finito anche per – approfondendo tale suo talento compositivo – istituire uno dei più famosi musei delle cere al mondo, del proprio periodo ed anche successivo [Figura 16], straordinariamente replicato in varie nazioni della terra.

Figura 16 – Una foto dell’inglese Edwin Josiah Poyser (Da Madama Tussaud, a Londra, del 1896) riproducente il primo dei musei delle cere tussaudiani aperto nella capitale britannica nel 1835 dalla artista-imprenditrice, che era emigrata in Inghilterra nel 1802

Figura 16 – Una foto dell’inglese Edwin Josiah Poyser (Da Madama Tussaud, a Londra, del 1896) riproducente il primo dei musei delle cere tussaudiani aperto nella capitale britannica nel 1835 dalla artista-imprenditrice, che era emigrata in Inghilterra nel 1802

Questo suo lavoro formidabilmente tenace, e capace, è stato reso possibile dalla pratica artistica dell’epoca, perfezionata dal secolo precedente ma già in uso da parte degli scultori in certi loro lavori di riproduzione fisionomica, che proprio nella tecnica specialistica dell’artigianato delle maschere (quelle per le persone con cui coprirsi il viso, per Carnevale o per motivi di riservatezza pubblica) aveva ritrovato veri esperti esecutori, con facili e veloci mezzi esecutivi.

Verso la creazione mascheraria più consueta

Soprattutto a Venezia, la corporazione degli artigiani maschereri, appartenenti alla Gilda dei Pittori, dal 1436 esercitava una produzione di maschere non soltanto ricavate da forme generiche plasmate manualmente, bensì anche ottenute da calchi dal vero. Seguendo una pratica che variatamente cambiava a seconda della estrosa modalità di ogni autore, ma che veniva seguìta con il medesimo sistema. E che ritroviamo, sempre nel Quattrocento, indicata nel primo manuale (scritto in volgare italiano, misto di toscano e veneto) di tecnica applicata sui procedimenti artistici, il Libro dell’Arte del pittore fiorentino Cennino Cennini: una sorta di trattato che si ritiene di passaggio dal Medioevo al Rinascimento, composto nel 1403-07, nel quale il suo esecutore spiega “come prendere una maschera dalla vita usando un cerchio di ferro, gesso di Parigi e piccoli tubi di ottone per respirare”.

Un criterio consolidato che ugualmente viene descritto da un ignoto artista-artigiano nel suo manoscritto in francese del 1564-66 riguardante una Raccolta di Ricette e Segreti concernenti l’Arte del Plasmatore, dell’Artigiano, e del Pittore contenente un metodo rapido per realizzare “Maschere improvvisate” (con la seguente prescrizione: “Modella della carta e mettila sulla faccia di qualcuno […]. Lascia che si asciughi e prendi il tuo stampo per dipingerlo”), per una specifica metodologia attuativa poi propagata, più avanti, dallo storico altrettanto di Firenze, Filippo Baldinucci, artista e compilatore storico, nel suo Vocabolario Toscano dell’Arte del Disegno, stampato nel 1681, nelle cui pagine egli segnala la fabbricazione di maschere con cartapesta (“pasta di carta imbevuta”).

L’arte della riproduzione fisionomica

E dopo, grazie alle nuove tecniche di plasmazione facciale dei calchi moderni (che adesso comprendono varie procedure pratiche e teoriche anche avanzate, come la Memetica e la Teoria dei Grafi), tanto per le figure mortuarie che hanno portato ad una più raffinata tecnica di nuova imbalsamazione [Figure 17 e 18]

Figure 17 e 18 – Due Tecnici Imbalsamatori mentre preparano una maschera mortuaria a New York nel 1908 (foto di autore sconosciuto) [sopra], ed il busto imbalsamato del grande condottiero politico cinese Mao Zedong nel suo feretro preparato sùbito dopo la propria morte, avvenuta nel 1976 (immagine della Agenzia Fotografica AP di New York) [sotto]

quanto per le sofisticate realizzazioni della plasmazione artistica maggiormente disciplinare [Figura 19] che non comportano pericolo alcuno nel riprodurre addirittura una persona umana intera (ed anche per le parti fisiche maggiormente delicate e di particolare fisionomicità) [Figure 20], il calco in gesso – o con resine speciali e materiali

Figure 19 e 20 – Édouard Joseph Dantan, Un Calco dal Vero, 1887. Prodigiosa immagine informativa del criterio di modellazione statuaria di una figura umana tramite impronta diretta con matrici in gesso, dipinta dal pittore accademico-realista parigino, noto per la numerosa acquisizione di sue opere da parte dello Stato francese [sopra]; e Autrice Anonima (studentessa di Scultura alla Accademia di Brera a Milano), Alessia, 2009-10 [sotto], studio di procedimento di realizzazione scultorea dal modello in argilla alla copia in gesso, per ottenere un calco a forma persa

tecnologicamente sicuri – ha sviluppato una interessante fabbricazione virtuosa di facce riprodotte (o comunque identicamente rielaborate), di cui uno dei tanti esempi artistici correnti sono le maschere facciali dell’artista toscano Luca Carfagna, “calchi in gesso dei volti di gente del luogo” di Capracotta sopra Isernia in Molise, eseguiti tra 2002 e 2004 [Figura 21].

Figura 21 – Gruppi di maschere tratte da volti umani effettuati dall’artista toscano Luca Carfagna, appesi nel suo studio a Capracotta di Isernia nel Molise, in una foto del loro autore del 2003

Figura 21 – Gruppi di maschere tratte da volti umani effettuati dall’artista toscano Luca Carfagna, appesi nel suo studio a Capracotta di Isernia nel Molise, in una foto del loro autore del 2003

La produzione d’arte, soprattutto, ha ricercato, e particolarmente nella espressione contemporanea, interessanti e significative sculture e statue di sorprendente ripresa realistica delle figure corporee, che nelle pratiche plastiche della tendenza dell’Iperrealismo post-bellico del secondo Novecento (dagli Anni Settanta) ha ricevuto il proprio maggiore fenomeno di manifestazione e apparenza: e di cui le opere degli artisti statunitensi Duane Hanson (di Alexandria nel Minnesota, ma attivo a Miami) e John De Andrea (di Denver) sono i risultati rappresentativamente migliori, e di maggiore effetto visivo e fisico.

Il primo scultore è noto per i suoi procedimenti di perfetta copiatura identica delle persone da lui per così dire ritratte [Figure 22 e 23], che addirittura riproduce con calchi totali

Figure 22 e 23 – Confronto di impressione altamente veristica tra la opera compiuta di Autoritratto con Modella realizzata nel 1979 dallo scultore iperrealistico statunitense Duane Hanson [sopra], ed un momento della sua rifinitura in una immagine di quello stesso anno scattata da Jack Mitchell, fotografo americano di Key West, specializzato in ritratti di artisti, ballerini, attori, musicisti, e scrittori [sotto]

delle loro figure usando stampi di resina poliestere e fibra di vetro (poichè questi sistemi riprendono ogni parte dei corpi nei loro più minuscoli dettagli) ricalcati direttamente sui modelli viventi [Figura 24]. E dopo avere ottenuto queste sculture, Hanson le dipinge manualmente con colori realistici ad olio [Figura 25], completando ogni opera vestendola con indumenti

Figure 24 e 25 – Il processo di modellazione plastica impiegato da Hanson per realizzare le sue strabilianti sculture estremamente veristiche: la preparazione del soggetto da ritrarre per ricavarne la effigie tramite uno stampo di resina poliestere e fibra di vetro (materiali che copiano perfettamente ogni dettaglio dei corpi ritratti) direttamente dai modelli viventi [sopra], ed il successivo completamento della statua voluta, tramite pittura con colori realistici [sotto]

Figure 24 e 25 – Il processo di modellazione plastica impiegato da Hanson per realizzare le sue strabilianti sculture estremamente veristiche: la preparazione del soggetto da ritrarre per ricavarne la effigie tramite uno stampo di resina poliestere e fibra di vetro (materiali che copiano perfettamente ogni dettaglio dei corpi ritratti) direttamente dai modelli viventi [sopra], ed il successivo completamento della statua voluta, tramite pittura con colori realistici [sotto]

autentici (ed in genere di proprietà degli stessi individui ritratti: perfino loro effetti personali importanti ed anche gioielli!), e ambientando quindi i suoi prodotti finiti con oggetti altrettanto reali [Figura 26], in una scenografia spaziale di verismo sorprendente ed effettivo (sebbene contestualmente spaesante).

Figura 26 – Una statua hansoniana conclusa: il Medico Sanitario, del 1992-94. Ad ogni sua opera finita, l’artista produce una specifica sistemazione, perchè la risoluzione finale risulti più totalmente oggettiva, facendo indossare abiti autentici ed agghindature reali (perfino gioielli preziosi!) disponendola poi in una ambientazione con altrettanti oggetti veri

Figura 26 – Una statua hansoniana conclusa: il Medico Sanitario, del 1992-94. Ad ogni sua opera finita, l’artista produce una specifica sistemazione, perchè la risoluzione finale risulti più totalmente oggettiva, facendo indossare abiti autentici ed agghindature reali (perfino gioielli preziosi!) disponendola poi in una ambientazione con altrettanti oggetti veri

Il secondo artista invece opera con maggiore riferimento ai corpi delle persone, e preferibilmente donne, completamente nude o molto discinte, per accentuare il loro esclusivo verismo, nei minimi dettagli delle loro particolarità fisionomiche [Figura 27].

Figura 27 – L’altro artista statunitense e pure iperrealistico, John De Andrea, che però si riferisce prevalentemente a ritratti in dimensioni reali di giovani donne nude, in un esemplare di sua scultura (Rêverie – Fantasticheria – del 2018; foto di Corrado Gavinelli di quell’anno)

Figura 27 – L’altro artista statunitense e pure iperrealistico, John De Andrea, che però si riferisce prevalentemente a ritratti in dimensioni reali di giovani donne nude, in un esemplare di sua scultura (Rêverie – Fantasticheria – del 2018; foto di Corrado Gavinelli di quell’anno)

Accompagnando a volte le sue statue realizzate, con la spropria stessa figura, scultureamente autoritratta, per conferire maggiore rapportablità veristica tra opera e autore [Figura 28] (ed inserendo così la sua persona, ambiguamente, nella scena dei propri prodotti, per così dirli estranei).

Figura 28 – John De Andrea, Autoritratto con Scultura, 1980. Una delle opere de-andreane in cui egli si ritrae con una sua modella (foto di John Angelillo del 1995)

Figura 28 – John De Andrea, Autoritratto con Scultura, 1980. Una delle opere de-andreane in cui egli si ritrae con una sua modella (foto di John Angelillo del 1995)

Con tale sua ultima modalità modellare, De Andrea è giunto, in un suo lavoro particolare (la Allegoria da Courbet, del 1988, riformulata sul famoso dipinto del pittore francese del Realismo, Lo Studio del Pittore del 1855) [Figure 29 e 30], al problema più interiorizzato della maschera facciale, che viene otticamente a sovrapporsi sul viso dello scultore, allorchè lo spettatore dell’insieme tridimensionale si posiziona giustamente davanti al gruppo plastico [Figura 31].

Foto 29-31 – Una particolare opera de-andreana (la Allegoria da Courbet, del 1988) [sopra] nella quale il confronto figurativo tra autore e modella viene interpretato nella derivazione da una suggestione storica, ispirata al noto quadro del 1854-55 del pittore realistico francese rappresentante Lo Studio del Pittore (particolare del quadro, in una foto di Corrado Gavinelli del 2021) [sotto]. In cui però la enigmatica presenza della maschera in mano all’autore, nella sua percezione laterale coincidente con la sovrapposizione al suo viso, pone l’arcano dubbio che il volto occultato possa – paradossalmente – nascondere magari quello courbetiano! [in basso]

Una maschera pertanto anonima, che in una altra opera, più recente, dell’artista (Le Facce di Cinquanta Anni: una folta serie, fisionomicamente diversificata, di maschere individuali tratte da modelli umani vari dopo una lunga sequenza cronologica – perché, cominciata nel 1973, si è conclusa nel 2017 – nella loro globale esecuzione completa,) [Figura 32] rientra in uno tra i tanti aspetti di una esemplificante campionatura qualunque.

Figura 32 – John De Andrea, Le Facce di Cinquanta Anni, 2017. Calchi di visi umani iniziati nel 1973 e compìti 44 anni dopo, riportati in forma di maschere facciali

Figura 32 – John De Andrea, Le Facce di Cinquanta Anni, 2017. Calchi di visi umani iniziati nel 1973 e compìti 44 anni dopo, riportati in forma di maschere facciali

Dalla Pop-Art

Non si deve tuttavia dimenticare che la vasta esperienza iperrealistica dei due scultori iperrealistici, tuttavia, e soprattutto quella hansoniana, è stata preceduta, un decennio prima, dagli esperimenti scultorei con calchi in gesso (inizialmente impostati sulla tecnica delle “garze ingessate, utilizzando se stesso come modello”) del pop-artista George Segal, anche egli nordamericano, ma di New York [Figure 33 e 34]: la cui produzione anzi meglio riconduce

Figure 33 e 34 – Il ricorso allo stampo ottenuto su individui veri per ricavare sculture oggettive, è stato – antecedentemente agli Iperrealisti – iniziato con il pop-artista statunitense George Segal, che però ha preferito comporre sagome figurali non veristiche, ma approssimativamente oggettive (corpi fantomatici più che realistici). Nelle immagini, L’artista all’Opera nel suo Studio, in una foto di Donald Lokuta del 1984 [a sinistra], ed in un tipico lavoro articolato in dimensioni reali, Liberazione Omosessuale del 1979-80, installata nel 1992 nel Parco Christopher a New York [a destra]

Figure 33 e 34 – Il ricorso allo stampo ottenuto su individui veri per ricavare sculture oggettive, è stato – antecedentemente agli Iperrealisti – iniziato con il pop-artista statunitense George Segal, che però ha preferito comporre sagome figurali non veristiche, ma approssimativamente oggettive (corpi fantomatici più che realistici). Nelle immagini, L’artista all’Opera nel suo Studio, in una foto di Donald Lokuta del 1984 [a sinistra], ed in un tipico lavoro articolato in dimensioni reali, Liberazione Omosessuale del 1979-80, installata nel 1992 nel Parco Christopher a New York [a destra]

alla prassi scultorea delle forme gessosamente colate, provenienti dalla riproduzione corporea attuata sui cadaveri morti nella antica Pompei romana, durante la catastrofica eruzione distruttiva del Vesuvio successa nell’anno 79 dopo Cristo. E che per l’artista statunitense ha costituito un autentico riferimento di campionario umano e oggettuale per la riproposizione di ogni effigie reale [Figura 35], che nelle sue opere ha come metaforicamente fatto tornare a rivivere.

Figura 35 – La suggestione statuaria, gessosa, dei corpi uccisi dalle esalazioni gassose della terribile eruzione vulcanica avvenuta a Pompei nel 79 dopo Cristo (nella esemplare immagine Còlti nel Sonno,79 dC, del fotografo milanese “di belle arti” Luigi Spina, del 2020). Una come le molte cui Segal ha fatto espresso riferimento per la plasmazione delle proprie sculture umane (si tratta di una scoperta recentissimamente ritrovata, nella pompeiana Villa Suburbana del Sauro Bardato a Civita Giuliana, di due corpi maschili intatti: un padrone, con ancòra il proprio mantello, ed il suo servo)

Figura 35 – La suggestione statuaria, gessosa, dei corpi uccisi dalle esalazioni gassose della terribile eruzione vulcanica avvenuta a Pompei nel 79 dopo Cristo (nella esemplare immagine Còlti nel Sonno,79 dC, del fotografo milanese “di belle arti” Luigi Spina, del 2020). Una come le molte cui Segal ha fatto espresso riferimento per la plasmazione delle proprie sculture umane (si tratta di una scoperta recentissimamente ritrovata, nella pompeiana Villa Suburbana del Sauro Bardato a Civita Giuliana, di due corpi maschili intatti: un padrone, con ancòra il proprio mantello, ed il suo servo)

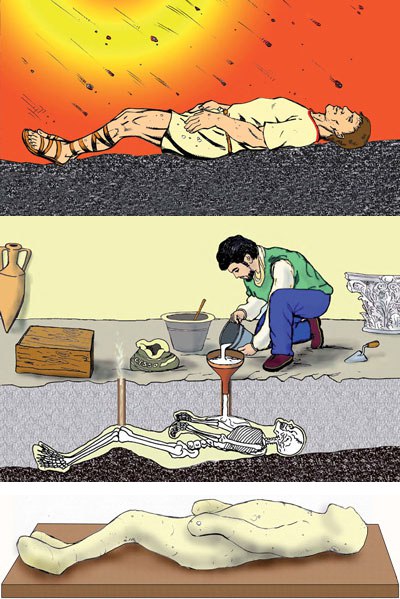

La tecnica di ricostruzione oggettiva delle fisionomie personali dei Pompeiani sepolti dalla lava e dalle ceneri, è stata inventata dall’archeologo italiano Giuseppe Fiorelli, ricercatore pompeiano che nel 1856, sul sito degli scavi, ha pensato di applicare un suo semplice, ma efficace, sistema di rinvenimento tridimensionale dei volumi corporei giacenti sotto la coltre delle eruzioni (di cui porge un espresso riscontro iconografico la illustrazione dell’artista e grafico campano Umberto Cesino del 2012-13) [Figura 36] con il sistema della iniezione, nelle cavità lasciate sotto lo strato di ricoprimento consolidato, contenenti esseri organici consumati repentinamente dal calore della eruzione vulcanica, di una riempente miscela di gesso o cemento e acqua; la quale, rassodatasi a sua volta, formava la copia volumetrica esatta del soggetto sottostante, che poteva venire estratta dal suo involucro di contenimento.

Figura 36

Figura 36

Figura 36 – Il metodo tecnico ideato nel 1856 da Giuseppe Fiorelli, archeologo ottocentesco del sito pompeiano, per ricavare le forme tridimensionale dai calchi vuoti sotto le ceneri vulcaniche di Pompei, nel disegno illustrativo del 2012-13 dell’artista e grafico campano Umberto Cesino, mostrante Le Fasi di Realizzazione di un Calco Pompeiano

Maschere per nascondere la vera identità (occultamento)

Nelle più stereotipate raffigurazioni di eroi e personaggi leggendari in pellicole cinematografiche o filmati televisivi, nonché di fumetti e racconti romanzati, la maschera per nascondere il viso ed eludere l’autentificazione della identità di chi la porta è sempre stata diffusa e imperante. Ma tra gli esemplari di mascheramento prototipico e storico rimangono quelli di Zorro, l’invincibile eroe californiano combattente contro la straniera occupazione del suo villaggio (allora solamente un messicano pueblo) di Los Angeles da parte degli Spagnoli, e dei famigerati, ed anche essi leggendari, fuorilegge del Far West, banditi o assaltatori di diligenze e treni trasportanti valori monetari, che usavano coprirsi semplicemente con i loro fazzoletti solitamente legati al collo.

Due espedienti di mascherature tra loro tuttavia grandemente differenti, per provenienza e cultura: che nel primo si avvale di una minima – e sufficiente – copertura dei soli occhi, e nella seconda circostanza utilizza normali pezzi di stoffa, alzati sul naso.

La Maschera di Zorro (e del suo tipo similare come quella di Diabolik, o di variante estroversa con copricapo come la portano Batman o la Donna Gatto), divenuta celeberrima per le varie interpretazioni, di cui la più popolare è stata quella filmica di Guy Williams (nome d’arte per Armand Joseph Catalano, modello di moda statunitense poi diventato attore cinematografico) del 1957 esibita per la serie televisiva sul leggendario personaggio mascherato prodotto dalla Corporazione Disney [Figura 37, e 38], il cui personaggio di celluloide è stato creato nel 1919 dallo scrittore newyorkese Johnston McCulley, ed era un bandito gentiluomo del periodo della occupazione spagnola della California (1769-1821) che per quella sua specifica epocalità indossava un ricoprimento facciale di tipico riferimento venezian-carnevalesco, o di traslato uso vanesio delle corti regali europee.

Figura 37

Figura 37

Figure 37 e 38 – Il leggendario personaggio di bandito romantico e popolareZorro, difensore dei deboli dai soprusi autoritari, in un disegno del 1957 annunciante la serie televisiva sull’eroe mascherato prodotto dalla Disney, nella interpretazione di Guy Williams (nome d’arte per Armand Joseph Catalano, modello di moda statunitense poi diventato attore cinematografico) [sopra]. Il protagonista delle serie filmiche è stato creato nel 1919 dallo scrittore newyorkese Johnston McCulley, ed era un bandito gentiluomo di Los Angeles, all’epoca della occupazione spagnola della California (1769-1821); e che dunque indossava una semplice maschera ricoprente soltanto gli occhi (sul genere in uso anche nei fumetti di Phantom, L’Uomo Mascherato, ideati nel 1936 dallo sceneggiatore Lee Falk – ovvero Leon Harrison Gross – e disegnati dal grafico Ray Moore, entrambi statunitensi: nella immagine, in un manifesto del 1954) [sotto].

Figura 38

Figura 38

Invece la bandana sul viso praticata dai fuorilegge statunitensi è, all’opposto, un più pratico e spontaneo espediente per nascondere la propria identità utilizzando un metodo immediato di occultamento, nientemeno che derivato dalla semplice abitudine contingente dei cow-boys per ripararsi dalla polvere o dal vento e dalle intemperie disturbanti durante il loro lavoro [Figure 39, e 40].

Figure 39 e 40 – Un dipinto del 1899 del pittore statunitense Andy Thomas (membro della Società di Artisti Skull, ente artistico fondato per “la rappresentazione del Vecchio West” degli USA) raffigurante La Rapina al Treno Wild Bunch presso Wilcox, in cui i banditi portano il mascheramento tipico dei cow-boys, il fazzoletto sopra il naso, normalmente usato per ripararsi dalla polvere e dal vento, e in questo caso impiegato per nascondere le loro fisionomie di delinquenti [sopra]; ed una foto storica del 1878 scattata da un autore ignoto al famigerato bandito di San Francisco William Whitney Brazelton, detto Brazen Bill: ovvero Guglielmino senza Faccia, perché era solito coprirsi il volto con un cappuccio di stoffa, aperto soltanto nelle tre fessure essenziali, degli occhi per vedere e della bocca per respirare), che alla sua epoca era stato definito il “più tremendo rapinatore solitario di diligenze” [sotto]

Figura 40

Figura 40

Coperture del viso per attestare una informazione informativa (indicazione di ruolo)

Maschere nascondenti che però non sono realizzate, e usate, per uno specifico scopo di anonimato, ma per – al contrario – dichiarare una condizione precisa di riconoscimento, sociale o individuale, sono quindi, le coperture facciali denotanti un còmpito o un ruolo particolare, e spesso ufficiale, maggiormente in uso nella natichità e certe epoche storiche: di cui un esempio tipico proviene dalle mascherature applicate al viso dagli Sciamani; dietro le quali poco importava chi fosse il performatore delle azioni ritual-tribali, ma che davano invece sostanziale rilevanza al loro apparato visivo, ed espressivo, perché comunicava il ruolo precipuo della attività che l’attore designato comunitariamente compiva (e … ricopriva!) [Figura 41]. Con un analogo criterio informativo visivo che si può riferire in modo simile alla nota figura dei Mammuttones sardi, pervenuti fino ad oggi nella loro arcaica ancestralità isolana e diventati quindi elemento folclorico di una tradizione unica e spettacolare [Figura 42].

Figura 41

Figura 41

Figure 41 e 42 – La Maschera arcaica quale segno di una civiltà ancestrale (nel Mamutone sardo, tipico del paese di Mamoiada presso Nuoro, nella foto Mammuthones Maschera della Sardegna di Chiara Senatore del 2017) [sotto] e di una provenienza ritual-sciamanica (un eccezionale reperto italiano di 2600 anni fa – la cosiddetta Maschera di Bronzo di Longano, località molisana vicino a Isernia – risalente al 545-542 avanti Cristo, ritenuta, secondo il suo restauratore Mario Pagano, Soprintendente ai Beni Archeologici della Regione Molise, “indossata in cerimonie rituali da personaggi di altissimo rango della comunità sannitica locale”) [sopra]

Non da meno, una segnalazione di tale genere anonimo per la persona che la indossa, ma caratteristica per il ruolo che essa indica, è la famigerata Maschera del Medico della Peste in auge dal Seicento (di cui tratterò nella prossima Seconda Parte di questo saggio) [Figura 43]; ed ulteriormente si presta, a tale genere di evidenziazione fisico-mansionale, sebbene

Figura 43 – Esemplare eretto a Cabrières-d’Avignon per avvertire della presenza del cosiddetto Muro della Peste costruito nella Provenza francese sui monti del Vaucluse sopra Marsiglia per proteggere quella zona dal morbo pestifero del 1720-1722. E’ una delle steli lapidee segnalanti la vicina presenza della muraglia difensiva, e dunque del pericolo della epidemia al suo interno, la cui figura – riproducente la immagine del famoso Medico della Pestilenza primo-seicentesco – è un segnale di avviso riferito ad una condizione verso la quale prestare molta precauzione per il rischio di contagio oltrepassando il limite della barriera

Figura 43 – Esemplare eretto a Cabrières-d’Avignon per avvertire della presenza del cosiddetto Muro della Peste costruito nella Provenza francese sui monti del Vaucluse sopra Marsiglia per proteggere quella zona dal morbo pestifero del 1720-1722. E’ una delle steli lapidee segnalanti la vicina presenza della muraglia difensiva, e dunque del pericolo della epidemia al suo interno, la cui figura – riproducente la immagine del famoso Medico della Pestilenza primo-seicentesco – è un segnale di avviso riferito ad una condizione verso la quale prestare molta precauzione per il rischio di contagio oltrepassando il limite della barriera

su un versante di altra appartenenza per circostanzialità cultural-sociale, e comunemente usuale – anche il travestimento professionale (proveniente anche questa dal passato, ma rimasto, in altro modo, confermata nel presente perfino odierno) il nascondimento truccante delle Geishe giapponesi: nel cui svolgimento delle loro pratiche cerimoniali non è importante la identità soggettiva della persona che le effettua, e che sta dietro al pesante maquillage del volto, ma diventa determinante la specificazione della qualità del ruolo esercitato. Resa esplicita dalla estranea, e convenzionalmente espressiva, anonimia della percezione facciale, ricoperta (e alterata) dal trucco (che diversamente, e un tempo, era affidata ad una maschera autentica di derivazione teatrale), e dalla foggia tradizionale dello stesso abbigliamento rituale, portato dalla donna nel suo espletamento di servizio [Figure 44 e 45]

Figura 44

Figura 44  Figura 45

Figura 45

Figure 44 e 45 – Una vecchia foto (di autore ignoto e del 1905-06) di Una Geisha di Kyoto nel suo tipico mascheramento del viso con un pesante trucco ricoprente [a sinistra], e l’analogo effetto percettivo ed occultante di una tradizionale Maschera del Giappone da teatro fotografata da Chiara Senatore nel 2017 [a destra]

A questi particolari mascheramenti si possono aggiungere – per quanto in maniera più espressamente riferita ad un costume radicatamente sociale, più dedicato per il condizionamento al credo religioso obbligato cui appartengono, segnato da un forte vincolo di consuetudine ancestrale – la pratica dell’occultamento del viso da parte delle donne nelle culture arabe e medio-orientali di fede musulmana, attuato tramite un velo ricoprente, in parte o interamente, con cui viene nascosto il volto per motivi di obbedienza etica ai dettami della fede [Figura 46, e 47-49].

Figure 46-49 – Il caratteristico nascondimento, mascherato e no, della tradizione musulmana per le donne di varie loro credenze e abitudini (Autore Ignoto delle Immagini getty, Tipi di Ricoprimenti Musulmani Femminili, 2017). In uno schema riassuntivo generale, con i vari sistemi di copertura facciale [sopra], e nelle differenti acconciature personali – e convenzionalmente sociali – delle vestimenta giovanili e muliebri [sotto e in basso]: dal libero volto scoperto del Hijab, in una foto anonima del 2017, alla copertura parziale con i soli occhi in vista – Triplo Sciador a Hyderabad, di autore ignoto e del 2018 – fino al totale coprimento del Burka (particolarmente usato in Afghanistan e Pakistan) in un ritratto fotografico di Juan Monino del 2017

Fig. 48

Fig. 48  Fig. 49

Fig. 49

Una abitudine inveterata che – ripeto – non è propriamente adottata per celare la sottostante identità della persona che lo indossa, bensì costituisce un criterio protettivo sempre di riservatezza (o di originario sistema di protezione dagli agenti atmosferici – sole e vento, e quindi sabbia e polveri – come si ritrova nel caso degli avvolgenti tagelmust, le lunghe sciarpe-turbanti dei Tuareg, o dei Berberi, nordafricani) [Figura 50], o comporta un tipico sistema di scoraggiare un pratico (ed inequivocabilmente inattuabile per la sua impenetrabilità) allontanamento visivo dal desiderio fisico di attrazione degli uomini verso il genere femminile. Ma comunque sempre elemento chiaramente segnalatore di una situazione d’uso per un costume di contingenza concreta.

Figura 50 – Autore Sconosciuto, Tuareg con Tagelmust, 2019. Le popolazioni nomadi del Sahara indossano questa fascia di copertura del viso (costituente in un prolungamento del turbante, liberamente rimovibile dalla bocca, all’occorrenza) che lascia scoperti soltanto gli occhi non per particolari credenze religiose ma per pratiche condizioni di riparo dai venti sferzanti del deserto e dal pulviscolo nocivo

Figura 50 – Autore Sconosciuto, Tuareg con Tagelmust, 2019. Le popolazioni nomadi del Sahara indossano questa fascia di copertura del viso (costituente in un prolungamento del turbante, liberamente rimovibile dalla bocca, all’occorrenza) che lascia scoperti soltanto gli occhi non per particolari credenze religiose ma per pratiche condizioni di riparo dai venti sferzanti del deserto e dal pulviscolo nocivo

Tale particolare indicazione esteriore di traslata entità identificatoria, appartiene comunque a tutti i messaggi fisici (e psicologici, e societarii) di convenzionale oggettualità esibita; come (per usare un esempio di estremo riferimento) si rivelano le mostrine di soldati o poliziotti per indicare il grado di condizione del rango ricoperto, e dichiaranti una condizione di ruolo specifico ed attitudinale indipendentemente dalle persone che le portano, oppure semplicimente una condizione di fatto di contingente urgenza quale diventano le maschere protettive degli atleti, indossate sul viso a causa di particolari traumi sportivi (e assolutamente non per nascondere i loro tratti fisici) [Figura 51].

Figura 51 – La Maschera Protettiva indossata nel 2017 dal giocatore di Calcio spagnolo Sergio Ramos, difensore e capitano della squadra iberica del Real Madrid, dopo la frattura del naso durante una partita di campionato nazionale (in una foto della Agenzia di Stampa EFE di Madrid). Realizzata a stampo dalla Podoactiva (la ditta spagnola specializzata in podologia e sistemi motorii biomeccanici fondata nel 1994 dal dottore madrileno Vìctor Alfaro Sadafez, con sede nel Parco Tecnologico Walqa presso Cuarte nel territorio di Huesca, a settentrione di Saragozza) in materiale duro all’esterno, imbottito dentro con una sostanza morbida ad alta capacità di assorbimento dei colpi inferti, è stata ottenuta tramite l’apparato Younext, uno speciale scansionatore elettronico tridimensionale sofisticato, che ha ripreso dal vero le fattezze del volto del giocatore, utilizzandone quindi i dati per progettare digitalmente una maschera che si adattasse perfettamente alla sua fisionomia

Figura 51 – La Maschera Protettiva indossata nel 2017 dal giocatore di Calcio spagnolo Sergio Ramos, difensore e capitano della squadra iberica del Real Madrid, dopo la frattura del naso durante una partita di campionato nazionale (in una foto della Agenzia di Stampa EFE di Madrid). Realizzata a stampo dalla Podoactiva (la ditta spagnola specializzata in podologia e sistemi motorii biomeccanici fondata nel 1994 dal dottore madrileno Vìctor Alfaro Sadafez, con sede nel Parco Tecnologico Walqa presso Cuarte nel territorio di Huesca, a settentrione di Saragozza) in materiale duro all’esterno, imbottito dentro con una sostanza morbida ad alta capacità di assorbimento dei colpi inferti, è stata ottenuta tramite l’apparato Younext, uno speciale scansionatore elettronico tridimensionale sofisticato, che ha ripreso dal vero le fattezze del volto del giocatore, utilizzandone quindi i dati per progettare digitalmente una maschera che si adattasse perfettamente alla sua fisionomia

Un caso alquanto singolare: la Maschera di Ferro

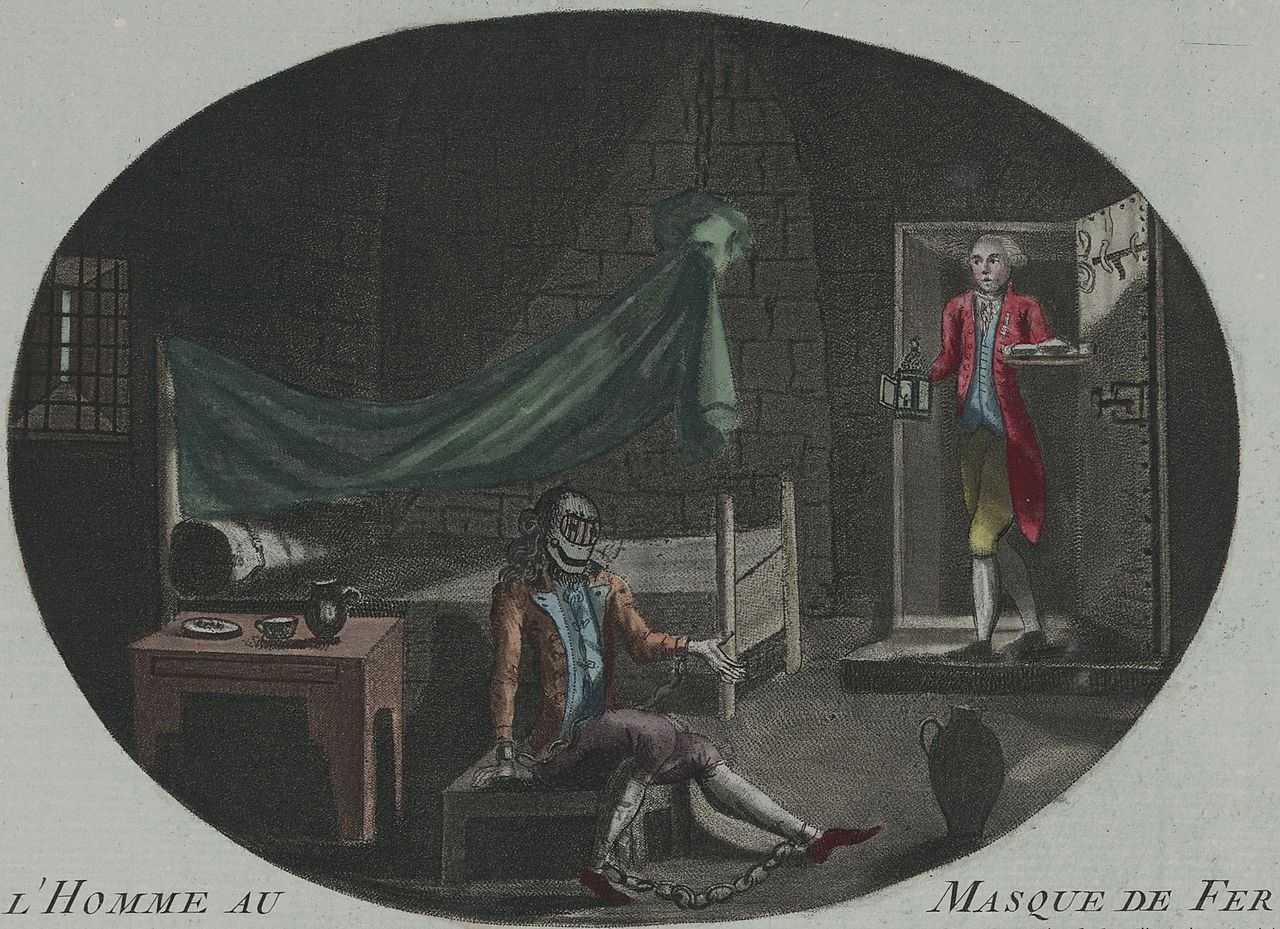

Tra gli esempi più singolari, e fuori dal convenzionale schema di mascheramento individuale, che contemporaneamente rappresenta un fatto di chiaro occultamento della persona che la indossa ma anche un dato di esternata dichiarazione della sua qualità di riconoscibilità specifica ed inequivocabile nei confronti del personaggio storico cui esso è riferito, è la leggendaria (in parte) Maschera di Ferro originariamente incarcerata a Pinerolo (cittadina del Piemonte italiano sotto le Alpi Cozie, che a quel tempo – dal 1630 – era territorio di appartenenza francese) nella famigerata prigione del suo Castello cittadino (o meglio Cittadella) dal 1668 al 1698 (e poi trasferito alla Bastiglia di Parigi, dove è morto nel 1703).

Personaggio alla fine ignoto, nonostante le numerosissime ipotesi di identificazione mai assolutamente confermate (della cui vicenda ed identità mi sono molto interessato in parecchi articoli apparsi sul periodico pinerolese Vita), segregato nella prigione piemontese per motivi gravi di confinamento criminale o politico, che proprio per mai rivelare la propria identità era costretto (quando si doveva trovare al cospetto di persone non autorizzate, ma anche normalmente in carcere guardato a vista dai custodi) a coprirsi il volto con una maschera, che la tradizione romanzata – e filmica – indica essere fatta di solido metallo [Figura 52, 53-54, e 55-56].

Figura 52 – Incisore Ignoto, L’Uomo dalla Maschera di Ferro, 1798. Da questo artista francese, che ritrae romanticamente la figura del prigioniero della Bastiglia di Parigi in una inventiva ricostruzione quando ormai il personaggio raffigurato era morto da 95 anni, il mascherato viene riconosciuto – tra i tanti possibili pretendenti alla identità del soggetto – in Luigi di Borbone Conte di Vermandois, figlio illegittimo di Luigi XIV, segregato a vita in carcere di sicurezza per evitare spiacevoli rivendicazioni di successione al trono di Francia

Figura 52 – Incisore Ignoto, L’Uomo dalla Maschera di Ferro, 1798. Da questo artista francese, che ritrae romanticamente la figura del prigioniero della Bastiglia di Parigi in una inventiva ricostruzione quando ormai il personaggio raffigurato era morto da 95 anni, il mascherato viene riconosciuto – tra i tanti possibili pretendenti alla identità del soggetto – in Luigi di Borbone Conte di Vermandois, figlio illegittimo di Luigi XIV, segregato a vita in carcere di sicurezza per evitare spiacevoli rivendicazioni di successione al trono di Francia

Figura 53

Figura 53  Figura 54

Figura 54

Figure 53 e 54 – La più tradizionale versione della maschera ferrea indossata dal misterioso personaggio imprigionato a Pinerolo in Italia (località del Piemonte pre-montano sotto le Alpi Cozie) e quindi in Francia alla Bastiglia parigina, nella sceneggiatura (molto inventata narrativamente) del film La Maschera di Ferro del 1998 interpretato dal famoso attore italo-statunitense Leonardo Di Caprio [sopra], ed il suo più ricorrente – ma improbabile – modello originario, un esemplare cinquecentesco di strumento di tortura (Artigiano Sconosciuto, Maschera per Estorcere Confessioni, 1558-62) di derivazione inquisitoriale [sotto]

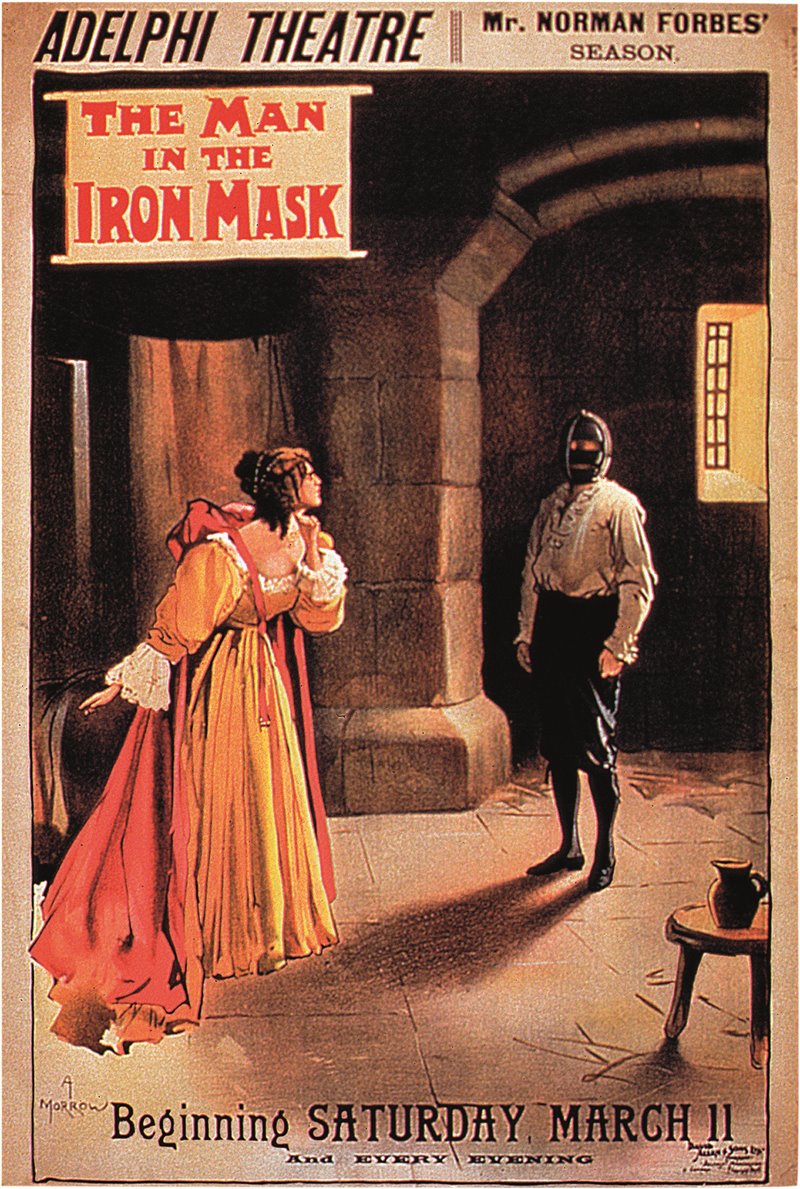

Figure 55 e 56 – La diffusissima fama suscitata dal romanzo del famoso scrittore francese Victor Hugo che per primo ha popolarmente divulgato la vicenda della Maschera di Ferro in un suo racconto dal titolo Il Visconte di Bragelonna uscito a puntate nel 1847 sul quotidiano francese Le Siècle e poi ristampato in libro completo dal 1848 al 1850: raffigurata in un manifesto teatrale – L’Uomo dalla Maschera di Ferro – disegnato dall’illustratore irlandese Albert Morrow per uno spettacolo del 1899 al Teatro Adelphi di Londra (rappresentato per 69 volte in 3 mesi) [sopra], e fumettisticamente riproposta in un fascicolo (il numero 232) del noto personaggio Tex Willer ideato dal fumettista italiano Giovanni Luigi Bonelli, disegnato (dal collega connazionale Aurelio Galleppini, che si firmava Galep) nel 1980 per la copertina dell’albo dal titolo, appunto, Tex – La Maschera di Ferro [sotto]

Figura 56

Figura 56

Una condizione tuttavia dubitabile, se non impossibile, questa, poiché una maschera ferrea, tenuta continuativamente ed a lungo sulla faccia avrebbe danneggiato seriamente il viso e la salute del suo indossatore, e potuto causare seri danni di asetticemia; che la cronaca storica rivela invece trattarsi di una più semplice, ed accettabile, visiera di stoffa, come testimonia non solamente la cronaca del trasferimento del detenuto mascherato alla Bastiglia di Parigi nella sua sosta intermedia fatta al Castello di Palteau ad Armeau (paesino della zona meridional-orientale di Fontainebleau), dove aveva la sua dimora padronale il capo-carceriere Benigno Dauvergne Signore di Saint-Mars, governatore della prigione pinerolese e poi di quella parigina, che seguiva ovunque il detenuto; ma che si ritrova ulteriormente confermata anche nella certificazione di morte dell’incarcerato nella prigione francese, stilato dal Luogotenente del Re e Vice-Governatore della Bastiglia, Etienne Du Junca, funzionario coscienzioso e preciso, che teneva un grosso registro sul quale annotava ogni giorno gli atti inerenti alle vicende di segregazione.

Ed entrambe queste specifiche attestazioni espongono, rispettivamente, un medesimo risultato assertivo: nel primo caso profferito dal nipote saint-marsiano, e suo erede, Guillaume Louis de Formanoir, che ha lasciato scritto, in una lettera del “19 VI 1768”, come “Nel 1698, il signore di Saint-Mars passando dal governatorato delle Isole Sainte-Marguerite a quello della Bastiglia […] si fermò con il suo prigioniero nella propria terra di Palteau. […] Quando […] attraversò il cortile, indossava sempre la sua maschera nera sul volto”, ed “i contadini rimarcarono che essa mostrava i denti e le labbra” del personaggio (non risultando dunque coperto in tutto il volto); mentre nella seconda descrizione, quella juncaiana, si legge chiaramente che “In questo stesso giorno, lunedì 19 novembre 1703, il prigioniero sconosciuto, sempre mascherato con un drappo di velluto nero”, era deceduto.

Ad ogni modo, la spietata prassi punitiva della mascheratura ferrea, per certi casi ancòra impiegata nel Sei-Settecento (e nell’Ottocento perfino), deriva dal consuetudinario criterio di incrudelimento delle pene che, in una epoca ancòra di sevizie di secolare provenienza medievale e precedente, applicata alle torture verso i condannati, considerava il tormento dei colpevoli (perfino per reati meno gravi o leggeri – quali la menzogna o perfino il pettegolezzo – colpe da incredibilmente castigare severamente), una attuazione necessaria da perseguire, anche soltanto come atto esemplare di avvertimento o mezzo di svergognamento pubblico [Figure 57 e 58].

Figura 57

Figura 57

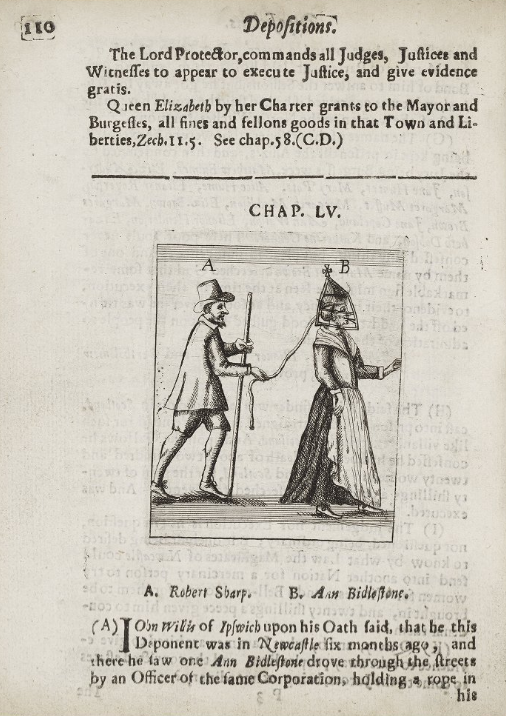

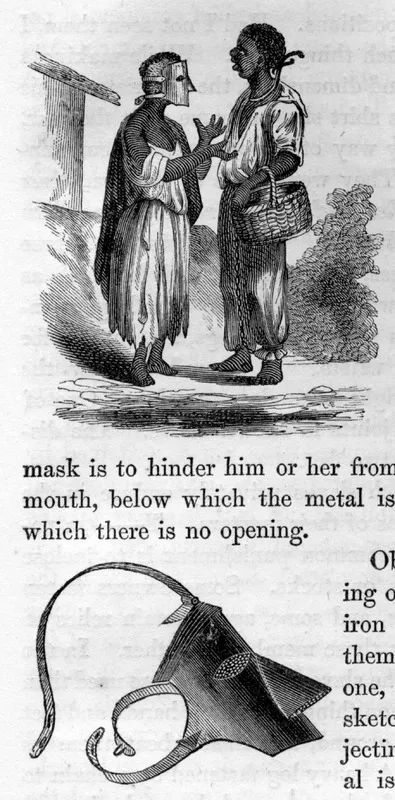

Figure 57 e 58 – La cosiddetta Briglia della Comare (una sorta di cappuccio ferreo a gabbia per infliggere punizioni pubbliche alle donne pettegole, inventata in Irlanda nel 1567, e sùbito diffusa in tutta la Scozia e la Inghilterra, e poi nella restante Europa) in una illustrazione dello stampatore londinese Peter Stent da lui pubblicata nel libro del “gentiluomo” inglese Ralph Gardiner, Una Lamentela Scoperta in Inghilterra in relazione al Commercio del Carbone del 1655 (in cui si legge che quello strumento era in uso durante il Protettorato britannico di Cromwell, e che il designato “Esecutore” giudiziario di questa pena, Robert Sharp, la ha applicata quell’anno “in Newcastle” nei confronti della condannata Anna Bidlestone, “condotta per le strade” della città “tenendola per una corda”) [sopra]; ed una sua versione più recente, la cosiddetta Mordacchia ottocentesca e del nord-america colonialmente inglese (in una litografia di autore e data sconosciuti), composta da un morso che bloccava la bocca e la lingua [sotto]

Figura 58

Figura 58

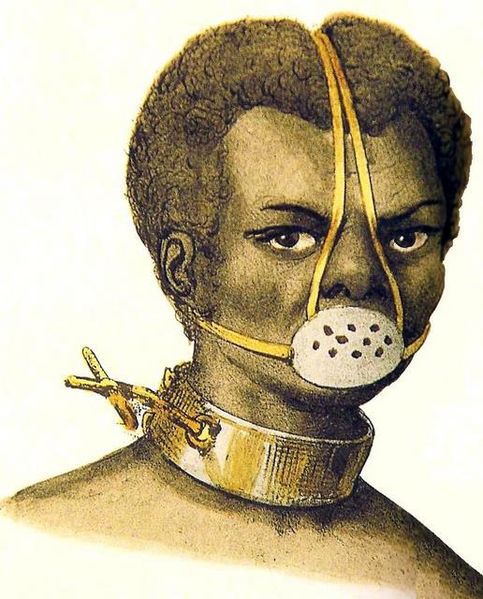

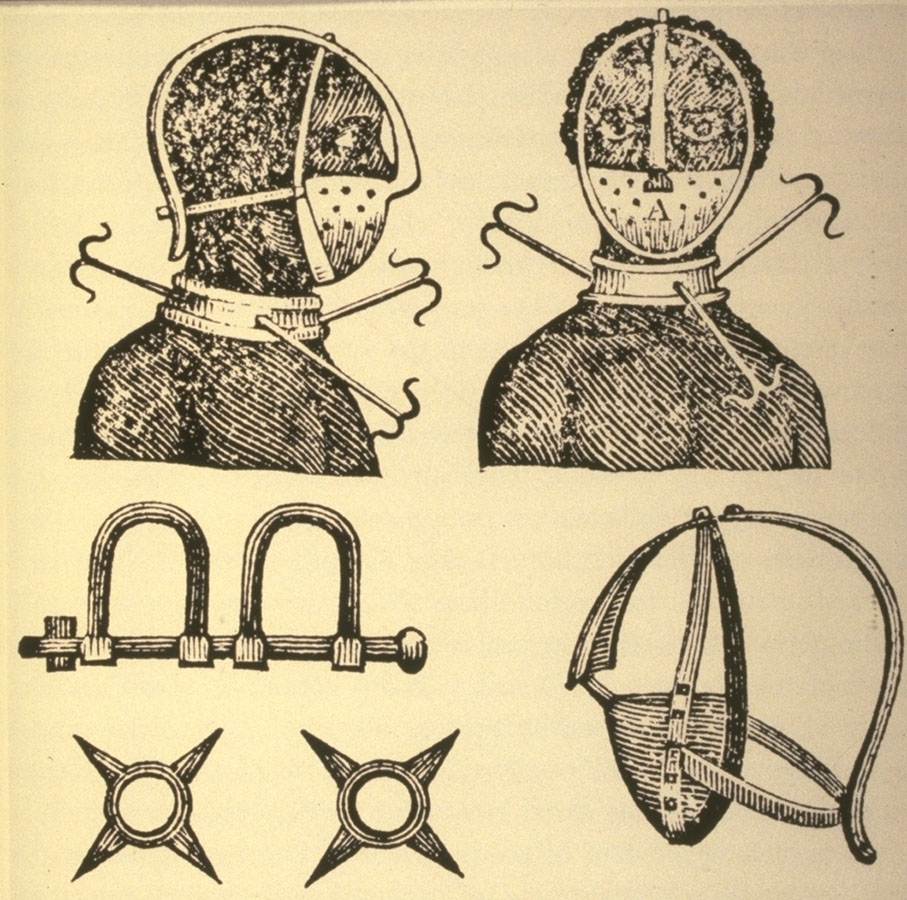

Ne sono chiari esempi, ancòra in pieno progresso ottocentesco, le incredibili apparecchiature ferree applicate sulle teste (e facce) degli schiavi negri fuggiti e ricatturati, coperti di stravaganti involucri in ferro per punizione corporea (e per esplicito ammonimento verso eventuali altri tentativi simili) non soltanto infastidenti ma anche penosamente dolorosi [Figure 59-61].

Figura 59

Figura 59

Figure 59-61 – Un significativo campionario dalla imbrigliatura boccale comprendente la intera maschera facciale, tutto di riferimento brasiliano e antillano (di Antigua) di epoca ottocentesca, impiegata nei sistemi di punizione inflitti agli schiavi scappati e nuovamente catturati, per indurli a non tentare altri atti di fuga: una cavezza ferrea (il Castigo per Schiavi) straordinariamente simile alla Briglia della Comare della America del Nord (si veda la Figura 58), eseguita dal litografo francese Nicolas-Eustache Maurin [sopra] riprendendo uno schizzo di appunti dal verolo dello scrittore francese Jacques Étienne Victor Arago e pubblicato nel suo libro Ricordi di un Cieco del 1839 riguardante i propri vari viaggi “intorno al mondo” (ed indicata dal suo autore come “Opera arricchita da sessanta disegni e note scientifiche”); quindi una xilografia (Ferrature per Schiavi) pubblicata sul testo Il Tiranno Penitenziale di Thomas Branagan (inizialmente un commerciante di schiavi dublinese convertitosi, nel suo trasferimento a Filadelfia nel Nordamerica e dopo avere aderito al Mormonismo, all’abolizionismo della schiavitù) stampato a New York nel 1807 (ed illustrato dal disegnatore statunitense Alexander Anderson) [sotto]; e quindi una ulteriore raffigurazione aragoina, anche essa nel precedentemente citato suo libro del 1839, mostrante un mascheramento completo del viso [in basso]

Figura 61

Figura 61

Come pure, sempre coeve al Prigioniero di Pinerolo, sono state le maschere di ferro per detenuti, di latta leggera o stagno, e perfino le celate metalliche (sorta di placcature leggere rivestenti tutto il viso) adottate dai boia in sostituzione del più consueto cappuccio a sacco usato nelle esecuzioni patibolari consuete [Figure 62 e 63].

Figure 62 e 63 – Due tipi di maschere metalliche di riferimento carcerario: una Celata Facciale seicentesca in latta usata per nascondere la identità di un prigioniero politico [a sinistra], e un ferreo Mascherone per Boia dal ghigno macabro indossato dai carnefici inglesi per la esecuzione di condannati a morte, soprattutto nel Sei-Settecento per gli incarcerati nella Torre di Londra [a destra]

Tutti elementi torturatorii che, arretrando nei secoli bui delle persecuzioni disumane, comprendono le più mostruose invenzioni di supplizio fisico e coercizione ideologica dal Cinquecento [Figura 54] al Medioevo [Figura 64], che hanno contrassegnato la malvagità umana dalla più lontana antichità, concentrandosi negli iniqui procedimenti della Inquisizione quattrocentesca (di cui si potrà vedere nella Parte Seconda di questo saggio).

Figura 64 – Un esemplare intatto di Maschera di Tortura Medievale, fatta indossare ai prigionieri per indurre disagio psicologico in modo da indurli a confessare

Tornando alla Maschera di Ferro di Pinerolo, e concludendone la vicenda mascheraria, l’espediente della visiera soffice di velluto (che poteva consistere in una effettiva maschera sugli occhi quale era in uso allora per altre circostanze abituali che indicherò tra poco; oppure in una sorta di banda calata pendente dal cappello; ma forse anche in una più tipica copertura parziale del viso, di cartapesta o di cuoio, come quelle tipiche del carnevale seicentesco) era già stato usato in Olanda per prigionieri di una certa importanza.

E comunque la maschera vellutata è entrata frequentemente in uso nel ceto superiore (nobiltà) e medio (borghesia benestante) dal primo Seicento, quale strumento – soprattutto per signore e dame di un certo ceto sociale più altolocato – di prudenziale riservatezza nelle uscite pubbliche o per mantenere l’anonimato durante i viaggi (come è stato infatti per l’Uomo con la Maschera di Ferro condotto a Parigi dal Saint-Mars), e addirittura per proteggere le loro pelli delicate –vezzosamente mantenute bianche e di pallore lunare – dai raggi solari troppo abbronzanti e perfino dal freddo pungente invernale [Figure 65 e 66].

Figure 65 e 66 – Maschere di Velluto in uso tra Seicento e Settecento per la moda del tempo o la comodità pratica delle dame dell’epoca: da indossare durante i viaggi per proteggere la pelle dal sole e mantenerla bianca senza incipriarla (una Maschera di Velluto da Protezione della Pelle in un acquarello di autore anonimo del 1647-48) [sopra] o ripararla dai rigori altrettanto nocivi del freddo (Abbigliamento Invernale di una Gentildonna Inglese nella incisione dell’artista olandese, operante in Gran Bretagna, Wenceslaus Hollar, del 1644) [sotto]

Figura 66

Figura 66

La introduzione del velluto mascherario rimonta (come riporta il genealogista inglese Randall – o Randle – Holme nel suo trattato enciclopedico del 1688 sulla Accademia di Armeria, un “Repertorio di Araldica e Blasonatura” stampato a Chester, cittadina dell’entroterra liverpooliano rivolto al mare di Irlanda) a “due tipi di rivestimenti per il viso, alla moda, comunemente indossati: un tipo copriva solo la fronte, gli occhi e il naso, e attraverso i fori” oculari “era possibile guardare fuori; e il resto del viso era coperto da un panno per il mento” (e “questi tipi di maschere erano solitamente quadrati con una parte superiore piatta o arrotondata, ed erano generalmente fatti di velluto nero”), mentre “L’altro tipo, chiamato visiera, copriva tutto il volto, con fori per gli occhi, una custodia per il naso, e una fessura per la bocca, attraverso cui parlare; questo genere di maschera viene tolto e indossato in un istante, essendo tenuto solo con i denti per mezzo di una pallina rotonda fissata all’interno, contro la bocca”.

Ed anche se tale strumento occultante, o riparante, può sembrare assurdo e addirittura eccessivamente frivolo per una mentalità attuale come la nostra, a quella epoca era invece piuttosto praticato, e particolarmente dalla nobiltà (che difficilmente si mescolava con la plebe ed i ceti popolari) [Figura 67].

Figura 67 – Jacques Callot, La Nobiltà. La Dama Macherata, 1620-1623. E’ una interessante litografia del grande disegnatore e incisore francese seicentesco, in cui è chiaramente indicato l’uso sociale ristretto della mascheratura femminile, riservata ai ceti nobiliari (e benestanti)

Figura 67 – Jacques Callot, La Nobiltà. La Dama Macherata, 1620-1623. E’ una interessante litografia del grande disegnatore e incisore francese seicentesco, in cui è chiaramente indicato l’uso sociale ristretto della mascheratura femminile, riservata ai ceti nobiliari (e benestanti)

Invece, nella sua foggia particolare di veletta che poteva venire calata sul viso o facilmente alzata e fissata al copricapo per lasciare libera la faccia, questo strumento femmineo venne comunemente chiamato fascia da naso (dalla dizione touret de nez in francese), poiché assomigliava molto alla yashmak utilizzata dalle donne turche per nascondere il loro volto in pubblico [Figura 68].

Figura 68 – Abito di una Signorina che non si allontana tanto dalla sua residenza o si reca in visita alle vicine, portando soltanto un velo al posto della maschera, in una litografia a bulino del 1629-30 dell’incisore lorenese, oltrechè editore e mercante di stampe, Isaac Briot (ripresa da un disegno di Jean De Saint-Igny, pittore di Rouen). Questo genere di copertura velata degli occhi, derivato dallo yashmak turco utilizzata dalle donne del Bosforo per nascondere il proprio volto in pubblico, viene chiamato in Francia banda da naso (da touret de nez in francese), e quindi Turetto, copricapo gotico duecentesco portato dalle donne medievali (si veda la Figura 69)

Figura 68 – Abito di una Signorina che non si allontana tanto dalla sua residenza o si reca in visita alle vicine, portando soltanto un velo al posto della maschera, in una litografia a bulino del 1629-30 dell’incisore lorenese, oltrechè editore e mercante di stampe, Isaac Briot (ripresa da un disegno di Jean De Saint-Igny, pittore di Rouen). Questo genere di copertura velata degli occhi, derivato dallo yashmak turco utilizzata dalle donne del Bosforo per nascondere il proprio volto in pubblico, viene chiamato in Francia banda da naso (da touret de nez in francese), e quindi Turetto, copricapo gotico duecentesco portato dalle donne medievali (si veda la Figura 69)

Originariamente il Turetto era un copricapo medievale duecentesco portato dalla nobiltà gotica europea, composto di una cuffia piatta di stoffa alla base con calotta cupolare, tenuta da una fascia sotto il mento, la cui immagine propria si può vedere nella leggiadra figura dolcemente sorridente della Giovane Dama con la Berretta scolpita verso il 1375-80 da uno sconosciuto scalpellino tardo-gotico sulla porta della Sagrestia Antica della Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora della Assunzione a Rouffach in Alsazia [Figura 69]; una copertura originale che soltanto secoli più tardi venne provvista di veletta o sostituita da una visiera a tutta faccia (allo scopo, si ritiene, e come nel 2020 ha suggerito Ana Muraca – fondatrice e direttrice creativa della agenzia di moda Déjà Vue Team – “di nascondere lo stato pietoso della pelle delle donne dell’alta società, che […] facevano uso di creme, unguenti e cosmetici realizzati tante volte con delle sostanze nocive”).

Figura 69 – Il caratteristico Turetto nella scultura, di scalpellino tardo-gotico sconosciuto, di Giovane Dama con la Berretta sulla porta della Sagrestia Antica della Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora della Assunzione a Rouffach in Alsazia, realizzata tra il 1775 ed il 1780. E’ un copricapo dalla base cilindrica bassa ed una calotta superiore a cupola, tenuto da un sottogola di sostegno, di stoffa leggera. La sua descrizione più definita è stata riportata, nel 2021, in un articolo di Gérard Michel, Professore di Lettere e Paleografo francese: il touret è “sorta di cuffia denotativa della nobiltà del XIIIesimo secolo, portata con una mentoniera detta anche barbetta, […] fascia di tessuto che avvolge i capelli e passa sotto il mento. Essa viene indossata abitualmente con la chioma intrecciata, o semplemente raccolta in un nodo sulla nuca tramite una reticella” che lascia libero il resto della capigliatura. Ma secondo alcuni, il Turetto da Naso, oltre ad avere la precipua funzione di apparato estetico, serviva, anche esso, come protezione della pelle nei periodi invernali ed estivi, ed anche per coprire il viso con una velatura pietosa in modo da nascondere la condizione a volte rovinata della pelle delle donne della alta società che praticavano uno sconsiderato uso di unguenti e cosmetici (realizzati spesso con sostanze dannose); le quali, seguendo la moda dell’epoca, abbondavano nella applicazione di creme di bellezza

Figura 69 – Il caratteristico Turetto nella scultura, di scalpellino tardo-gotico sconosciuto, di Giovane Dama con la Berretta sulla porta della Sagrestia Antica della Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora della Assunzione a Rouffach in Alsazia, realizzata tra il 1775 ed il 1780. E’ un copricapo dalla base cilindrica bassa ed una calotta superiore a cupola, tenuto da un sottogola di sostegno, di stoffa leggera. La sua descrizione più definita è stata riportata, nel 2021, in un articolo di Gérard Michel, Professore di Lettere e Paleografo francese: il touret è “sorta di cuffia denotativa della nobiltà del XIIIesimo secolo, portata con una mentoniera detta anche barbetta, […] fascia di tessuto che avvolge i capelli e passa sotto il mento. Essa viene indossata abitualmente con la chioma intrecciata, o semplemente raccolta in un nodo sulla nuca tramite una reticella” che lascia libero il resto della capigliatura. Ma secondo alcuni, il Turetto da Naso, oltre ad avere la precipua funzione di apparato estetico, serviva, anche esso, come protezione della pelle nei periodi invernali ed estivi, ed anche per coprire il viso con una velatura pietosa in modo da nascondere la condizione a volte rovinata della pelle delle donne della alta società che praticavano uno sconsiderato uso di unguenti e cosmetici (realizzati spesso con sostanze dannose); le quali, seguendo la moda dell’epoca, abbondavano nella applicazione di creme di bellezza

Ed è stato, questo ricoprimento caratteristico, un elemento iniziale di un oggetto vestiario che ha prodotto una usanza poi allargata a tutto il viso, di cui divenne celebre la copertura mascherata tonda (del tutto simile alla moretta veneziana, della quale mi occuperò in dettaglio più oltre) indossata da Margherita di Valois, la cosiddetta Regina di Navarra (ma anche di Francia, in quanto moglie di Enrico IV) [Figure 70, e 71].

Figura 70 – Romeyn De Hooghe (o Romeijn De Hooch), Regina di Navarra, 1697-98. Disegno dell’importante artista (pittore, scultore, incisore e caricaturista) olandese barocco di Amsterdam (noto per le illustrazioni dei testi del famoso scrittore-poeta francese, celebre per le sue favole, Jean De La Fontaine), eseguito per il libro di Racconti e Novelle su Margherita di Valois pubblicato nel 1698 (che per altri può essere attribuito al connazionale fiammingo Jacques Harrewyn, o Jacobus Harrewijn), mostrante la tipica maschera (futura Moretta veneziana) da volto intero, in velluto o cartapesta (si vedano le Figure 71; e 85, 91, e 104)

Figura 70 – Romeyn De Hooghe (o Romeijn De Hooch), Regina di Navarra, 1697-98. Disegno dell’importante artista (pittore, scultore, incisore e caricaturista) olandese barocco di Amsterdam (noto per le illustrazioni dei testi del famoso scrittore-poeta francese, celebre per le sue favole, Jean De La Fontaine), eseguito per il libro di Racconti e Novelle su Margherita di Valois pubblicato nel 1698 (che per altri può essere attribuito al connazionale fiammingo Jacques Harrewyn, o Jacobus Harrewijn), mostrante la tipica maschera (futura Moretta veneziana) da volto intero, in velluto o cartapesta (si vedano le Figure 71; e 85, 91, e 104)

E con questi caratterizzanti nascondimenti femminili, il passaggio da una leggera maschera di stoffa, semplicemente copri-faccia, ad una pesante copertura di ferro, nella forma iconografica della immaginazione letteral-romanzata ha potuto diventare quasi scontatamente automatica [Figure 71 e 72].

Figura 71

Figura 71

Figure 71 e 72 – Il passaggio iconografico dal vellutato copri-faccia morettiano delle dame benestanti al ferreo occultamento del Prigioniero di Pinerolo (e viceversa). In una immagine della artigiana-progettista Gaia Geri (Maschera Moretta del 2019-20) [sopra] e in una foto (di autore ignoto, del 2016) della Maschera di Ferro Imprigionata, ripresa durante le periodiche manifestazioni pubbliche cittadine pinerolesi riferite a quel personaggio [sotto]. Per la cronaca, la Geri è una professionista mascheraia milanese laureatasi in “Designer di prodotto” al Politecnico di Milano, e specializzata nella esecuzione rifinita, disegnata e realizzata su misura sempre a mano, di “maschere in cuoio professionali per il teatro, costruite secondo le tecniche originali in uso nel 1500”, attualmente collaboratrice nel Laboratorio dell’OCA (Officine Creative Ansaldo) della capitale lombarda

Per concludere, comunque, con una certa decisione su tale argomento piuttosto complesso e contrastante, riporto alcune indicazioni tecniche sulle maschere seicentesche più comuni e usate a quell’epoca, e che ne dànno una caratterizzante indicazione: principalmente, l’inventario del 1607 del falegname fiorentino Tommaso Guadagnini, che registra il possesso di “Una maschera di raso nero” (probabilmente di sua esecuzione), e quindi ancòra il testo enciclopedico sopra citato (La Accademia della Araldica) dell’erudito storiografo inglese Holme di Chester (indicato dal suo editore quale “Amabile Amico”), pubblicata nel 1688, in cui viene riportata la esistenza di “due tipi di rivestimenti per il viso alla moda comunemente indossati” allora: dei quali uno “copriva soltanto la fronte, gli occhi e il naso, possedendo fori per vedere e camminare”, e l’altro nascondeva tutto “il resto del viso […] con un panno fino al mento”.

Tali maschere tipiche, ricorda sempre la testimonianza holmeana precisandone le forme – che conviene opportunamente ricordare di nuovo – “erano solitamente riquadrate con una parte superiore piatta o arrotondata, e […] generalmente fatte di velluto nero”, mentre quelle a copertura totale (chiamate “a visiera”) celavano “il volto intero, con fori per gli occhi, una custodia per il naso e una fessura per la bocca, attraverso cui parlare”: un “esemplare di Maschera” che concede grande facilità di indossamento, poichè “si toglie e si mette in un attimo di tempo”).

IL CARNEVALE

La mascheratura ferrea, divenuta vellutata, appena sopra trattata, introduce inevitabilmente a quella che è la maschera per eccellenza, ovunque riconosciuta ed usata per la sua unica qualità di elemento nascondente ed intrigante, di isolamento personale o di seduzione e corteggiamento, nella propria qualità caratteristica di copertura della faccia (accompagnata spesso da un abbigliamento travestente in costume) utilizzata più costantemente durante la festività del Carnevale.

Di cui la più nota e seguìta manfestazione si svolge a Venezia ormai da secoli, e la cui storia contiene in pratica criteri e significati di quell’universale performazione festaiola, che ormai appartiene alla cultura, ed alla partecipazione, di tutta la umanità del globo terrestre.

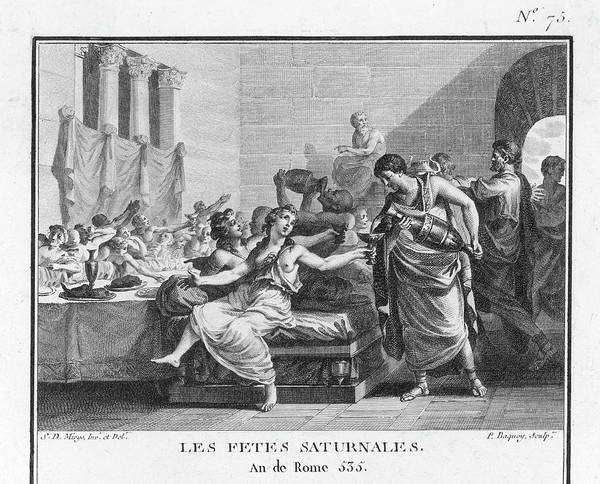

La prima testimonianza dell’evento carnevalesco (che ha, è noto e l’ho accennato sopra, origini pagane provenienti dalla oscurità della storia, ed in particolare dai riti saturnali della antica epoca romana – durante i quali era possibile mascherarsi per potere così permettersi in incognito ogni sorta di esagerazione in altre occasioni non permesse – più formalmente istituite poi col primo Medioevo cristianizzato) nella tradizione veneziana risale ad un documento emesso dal Doge Vitale Falier nel 1094, nel quale sono riportati una serie di divertimenti pubblici popolari, dove la parola Carnevale (ovvero il permesso libertario di “mangiare carne”, e lasciare ogni restrizione convenzionale) viene citata per la prima volta.

Ma la carnevalità rimaneva sempre un festeggiamento clandestino, per la propria derivazione pagana, e soprattutto per le sfrenate caratteristiche di sfogo popolare che comportava nella sua liberalità ampiamente concessa. Che l’uso della maschera rendeva addirittura più anonimo, e lecito, e dunque partecipativo anche da parte di settori della società di ogni genere, che approfittavano di quell’occultamento opportuno per potersi comunemente divertire, senza venire riconosciuti (e particolarmente anche per le donne), e godere di quel periodo di licenza comportamentale per soddisfare il proprio divertimento insieme agli altri. E con tale sistema di nascondimento delle persone che portavano un mascheramento, l’unica forma di saluto che veniva profferita durante i contatti casuali con le persone ignote incontrate per strada, era esclusivamente – e significativamente, e scontatamente – “Buongiorno Signora Maschera”.

Nella situazione carnascialesca di esibizione pubblica piuttosto anche confusionale, il nascondimento divenne l’aspetto dominante, ed esclusivo (oltre ai conseguenti costumi), della scena urbana; e poi passò – dal Medioevo – alla dimensione privata, nei giorni di festeggiamento carnevalesco ufficialmente stabiliti: imponendosi quale principale – mi si consenta questa contraddizione verbale – riconoscimento nascosto di quel ricorrente avvenimento memorabile.

Che, come adesso, anche se in circostanze ben diverse di pericolosa pandemia, con la Mascherina ricoprente il volto, è divenuto l’unico emblema di ignota referenza personale.

La esperienza carnevalesca veneziana

Il primo documento ufficiale che dichiara il Carnevale di Venezia come festa pubblica è un editto del 1296, emanato dal Senato della Repubblica Serenissima che dichiarò festivo il giorno precedente la Quaresima.

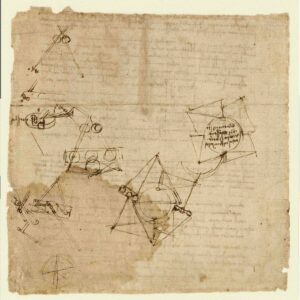

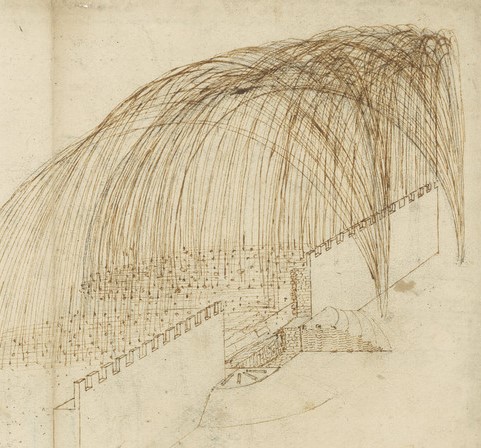

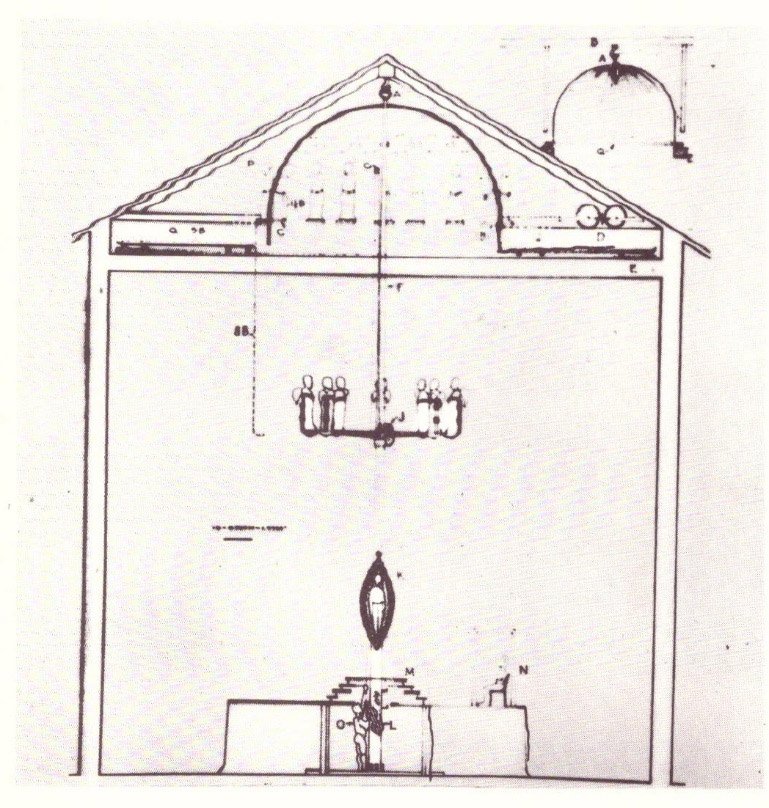

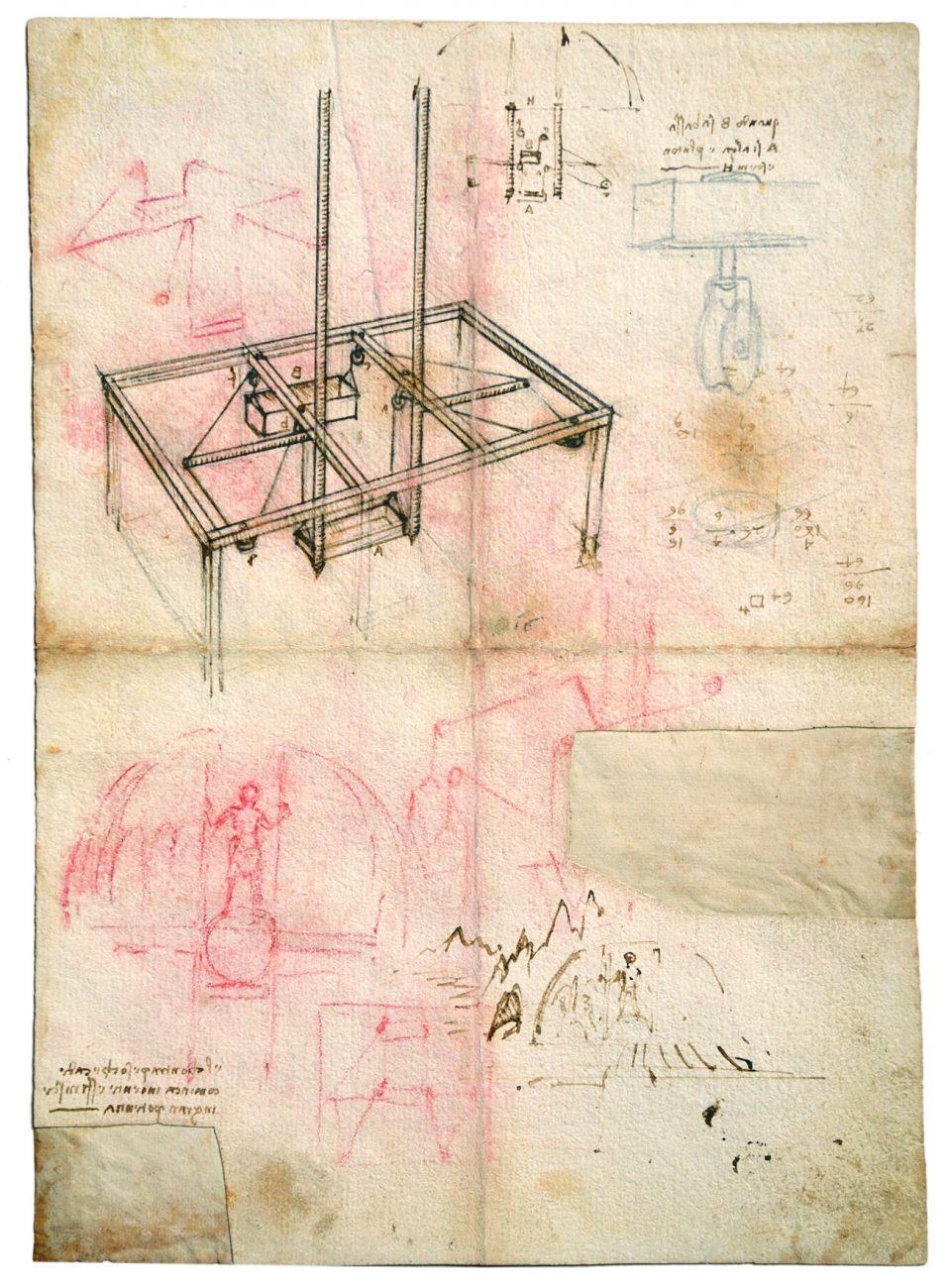

Ma la importanza delle cerimonie carnevalesche svolte liberamente quale atto di festeggiamento pubblico ampiamente diffuso, e perfino sofisticato nella ricercatezza di abbigliamenti e mascherature, come si ritrova testimoniato nel riscontro dogale precedentemente citato del 1094, viene riferita già tempo prima, ed un trentennio dalla fine del Milletrecento; quando è data notizia della nuova e specialistica fabbricazione artigianale di maschere, specificamente costruite per l’evento del Carnevale, attestata a Venezia – documentatamente – dal 1271. Questa produzione di oggetti di copertura del viso, praticate da artigiani specialisti entro laboratori appositi, e sviluppata da particolari scuole esecutive con tecniche di produzione conseguenti, per la loro realizzazione più facile, meglio indossabile, variamente economica, e non per ultimo esteticamente particolare, comportava una attività che non soltanto richiese l’approntamento di espliciti materiali operativi (argilla, gesso e garza, cartapesta) ma anche una idonea realizzazione di strumenti per la lavorazione.

E dunque una particolare tecnicità esecutiva, che parecchie botteghe artigianali procedettero ad elaborare, privatamente, poiché quel mestiere venne riconosciuto ufficialmente come appartenente ad una corporazione effettiva soltanto molto più tardi, con uno Statuto del 10 aprile del 1436, che considerava i suoi professionisti congregati all’interno della Gilda delle Arti.

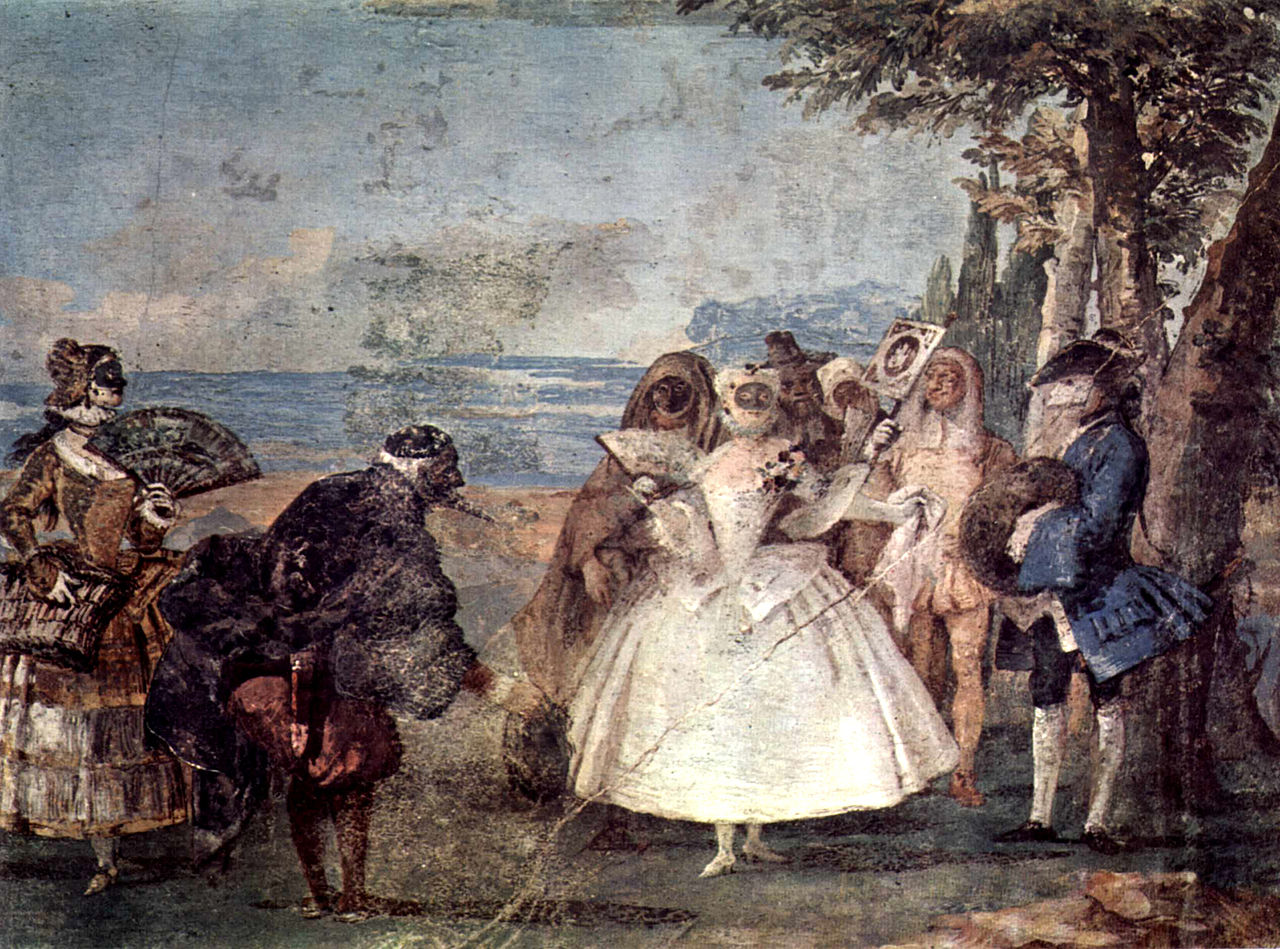

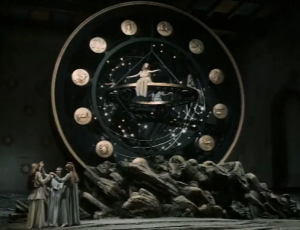

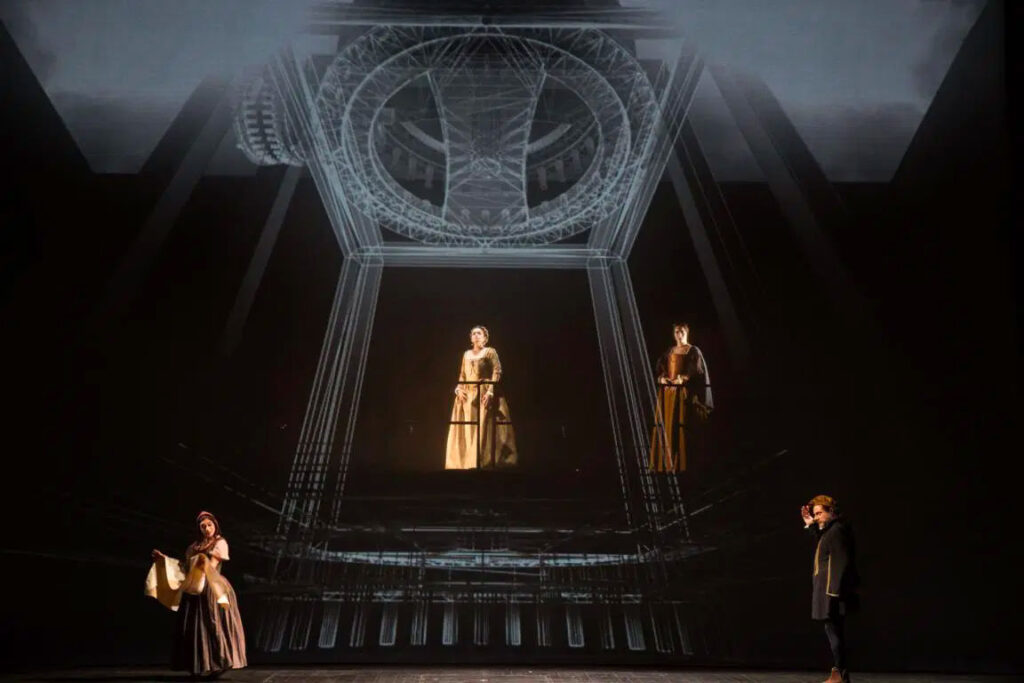

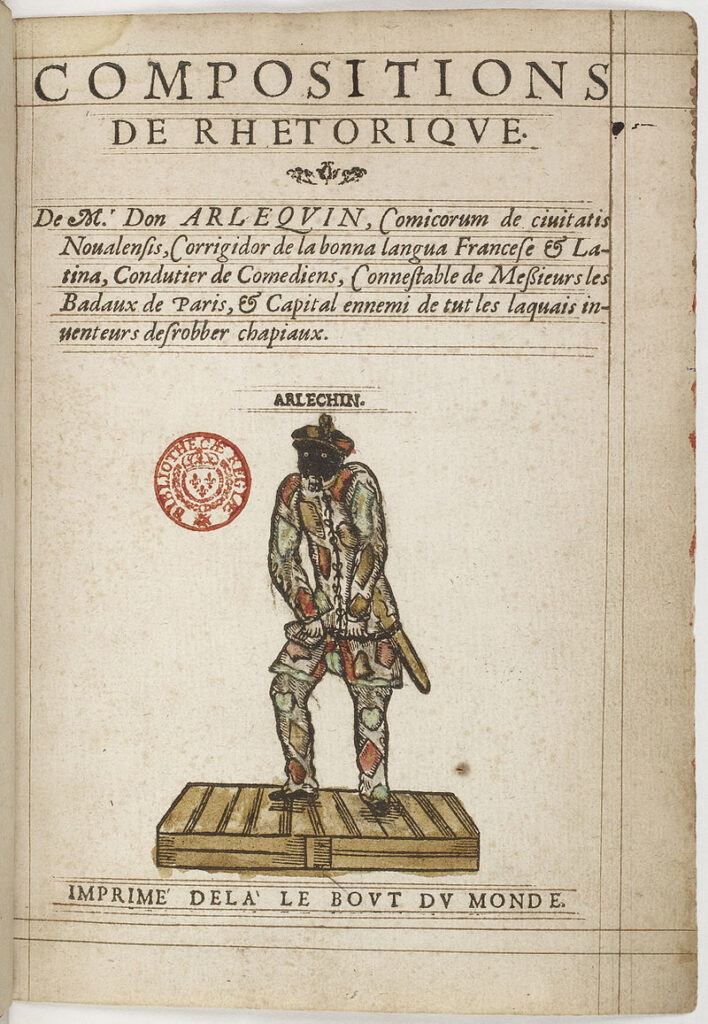

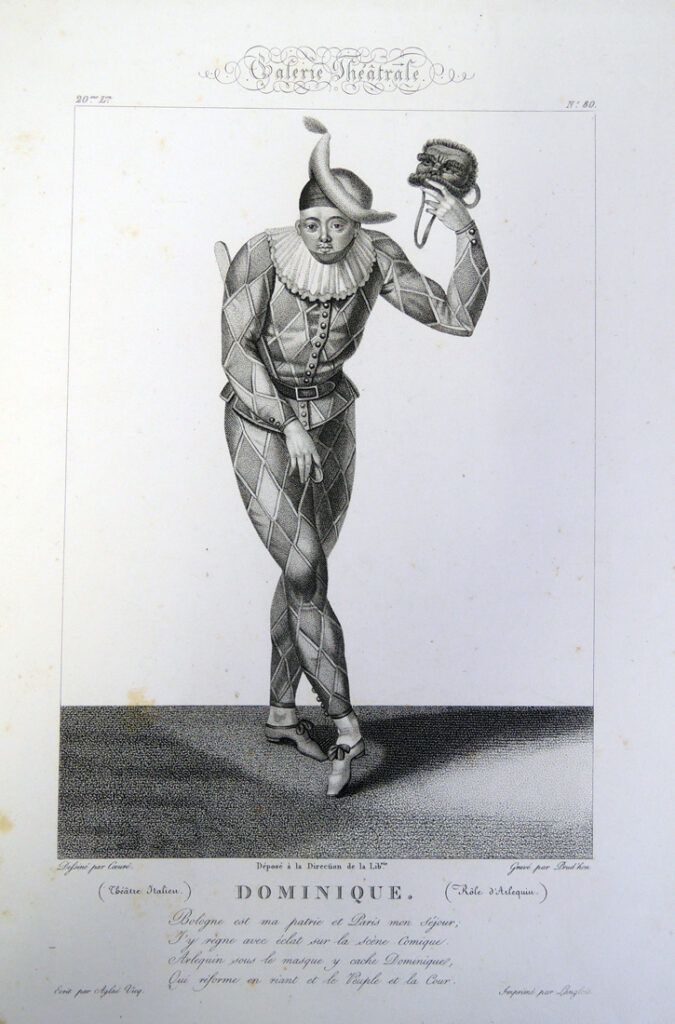

Moltissimi eventi particolari del festeggiamento carnevalesco, e diffusi in tutta la città ma anche in case private, si svilupparono poi, insieme alle istituzionali concessioni ed ai pubblici cortei: e particolarmente il loro sfoggio esteriorizzato si sviluppò sui palchi improvvisati dei teatranti di strada, nei caffè cittadini, e nei ridotti dei palazzi signorili. E la pratica abitudinaria della maschera si riversò anche negli spettacoli di scena, e particolarmente nella famosa Commedia dell’Arte, che vide proliferare le tipiche mascherature locali, regionalmente caratterizzate.

Nelle espressioni della arte figurativa

Tra tutte le descrizioni verbali, e le performazioni di piazza, niente tuttavia fornisce un resoconto storico come la iconografia repertoriale della espressione artistica riferita al Carnevale sviluppata nelle varie epoche di secolare mascheratura.

E particolarmente per le feste veneziane si posseggono numerosissimi dipinti e illustrazioni celebranti quell’evento straordinario: tutti ovviamente incentrati intorno agli anni di maggiore manifestazione carnascialesca rappresentata (Sei e Settecento) con qualche accenno a situazioni precedenti, e altri esempi – anche plurimi nonchè saltuari – dall’Ottocento in poi.

Dal Cinquecento (ancòra medievale)

Per il secolo XVIesimo della affermazione rinascimentale rimane tuttavia sempre esemplare il caotico, e sovraffollato di persone e azioni, quadro di Pietro Bruegel il Vecchio del 1559, mostrante – nella caratteristica maniera brulicante ed eterogenea che rende riconoscibile il proprio autore – i festeggiamenti popolari carnascialeschi di quel periodo: tuttavia ancòra di tipica connotazione medievale, e confusamente svolti in episodi diversissimi e però incentrati sulla Battaglia tra Carnevale e Quaresima [Figura 73]. Intorno al cui satirico combattimento si possono riconoscere, sebbene arbitrariamente forse (poiché a quell’epoca le maschere non venivano normalmente indossate), alcune goffe persone che, alla apparenza percettiva, potrebbero portare un ricoprimento del volto di genere deformante, coincidente (o interferente) con la loro naturale – e reale – maschera orrenda della propria reale fisionomia fisico-facciale [Figura 74].

Figure 73 e 74 – Pieter Bruegel il Vecchio, La Battaglia tra Carnevale e Quaresima, 1559. In questo dipinto interessante (ed importante, perché è una tra le prime delle realistiche – sebbene eseguita con forme satiricamente esasperate e grottesche – raffigurazioni del Carnevale post-medievale popolare e non più curtense) [sopra], non si riscontrano maschere effettive indossate dalle persone presenti nel quadro; se non nelle due vecchine riportate (nel dettaglio, fotografato da Corrado gavinelli nel 2021) [sotto] che all’apparenza appaiono come volti mascherari caricaturali

Questa raffigurazione rientra, come poco fa ho accennato, totalmente in quella tradizione caratteristicamente di genere medievalesca, spontanea ed improvvisata, senza particolare partecipazione con speciali costumi e maschere, dei divertimenti carnascialeschi più liberi e sfrenati ricorrenti ancòra nella fase storica post-gotica e pre-rinascimentale; ma appartiene anche a quella tendenza invece più (cautamente) moderna di tutta la cultura espressiva germanica che ha considerato, significativamente, i segni del mascheramento maggiormente vero nei volti stessi delle persone viventi (come esporrò più avanti) [Figura 75], drammaticamente deformati dalle avversità della esistenza quotidiana, e dalla loro sofferta (e sofferente) assunzione (ed esteriorizzazione) psicologica, e dalle sfortune – e crudeltà – dello sviluppo sociale.

Figura 75 – James Ensor, Autoritratto con Maschere, 1899. Il confronto-contrasto tra la immagine veristica dell’artista autoripresosi tra la folla, e l’aspetto mostruoso delle persone caricaturali (maschere umane) che lo circondano, indica la tipica identità – in uso già dal Medioevo nell’arte figurativa europea centro-settentrionale – di rappresentare il volto umano come deformazione dei lineamenti fisici, avvicinantesi alla caratterizzazione deviata della effettiva mascheratura teatrale o fisionomica

Figura 75 – James Ensor, Autoritratto con Maschere, 1899. Il confronto-contrasto tra la immagine veristica dell’artista autoripresosi tra la folla, e l’aspetto mostruoso delle persone caricaturali (maschere umane) che lo circondano, indica la tipica identità – in uso già dal Medioevo nell’arte figurativa europea centro-settentrionale – di rappresentare il volto umano come deformazione dei lineamenti fisici, avvicinantesi alla caratterizzazione deviata della effettiva mascheratura teatrale o fisionomica