Corrado Gavinelli

TEODOLINDA A BELLINZAGO NOVARESE ?

Una leggenda paesana di misteriosa provenienza (e complessa attestazione)

“Il tempo frantuma e poi disperde la verità, e quel che rimane diventa leggenda” (Nuto Revelli, Il disperso di Marburg, 1994)

AVVERTENZA: NELLE FIGURE L’ARTICOLO E’ ANCORA IN SISTEMAZIONE

INTRODUZIONE

Quanti racconti, e leggende, abbiamo ascoltato incuriositi e avvinti, prestando attenzione con stupore – o increduli – alle loro vicende, per il contenuto apparentemente reale oppure autenticamente incerto che contenevano, accogliendo i loro argomenti e riponendoli nei recessi nascosti della memoria (nostra, e collettiva, della intera umanità, di una nazione o di un popolo, o soltanto nei ricordi caratteristici di localistiche situazioni di città e paesi e personaggi importanti o meno noti). E quanto ci siamo comunque abituati, nell’arco intero della nostra esistenza, a ricordarcele tramandate da anni abbondantemente trascorsi di racconti secolari che si possono perdere nella confusione del tempo (e delle epoche), e che venivano identicamente (salvo qualche fantasiosa aggiunta poetico-narrativa o diversa altra invenzione introdotta a puro scopo sensazionale di accrescimento dell’ascolto) riproposte alle generazioni nuove per conservarne il ricordo e i significati intrinseci, spesso di enfatica conclusione elogiativa o moralistica [Figura 1].

FIGURA 1 – Albert Anker, Il Nonno racconta una Storia, 1884. E’ in questo modo che i nostri parenti più anziani (e particolarmente nei mesi invernali al caldo delle stalle) trasmettevano le loro memorie, vere o favolose: comprese le leggende come quella di Teodolinda a Bellinzago Novarese

Quasi sempre, però, indipendentemente dai loro argomenti sovente irreali, impossibili storicamente, oppure esasperati oggettivamente, lo svolgimento narrativo della leggenda possedeva un afflato di narrazione indipendente dai soli fatti, che erano soltanto un pretesto per potere descrivere una situazione particolare probabilmente accaduta e confusasi nello scompiglio degli eventi, ma rimasta come espressione di una condizione in qualche modo vissuta, sebbene alterata dal passare dei secoli.

E quante volte, dunque, certe dicerie e credenze si sono poi dimostrate plausibili, o verosimili, se non autentiche ed accettabili in una versione più logica e razionalizzata, allorchè se ne è potuto ricavare una giustificazione storica circostanziata.

Del resto, non soltanto nelle consuetudini del passato, ma anche nei tempi recenti delle affabulazioni tramandate da persone di sapienza e però non alfabetizzate da poterne sufficientemente depositare il racconto in una versione scritta, le favole di famiglia e di paese, di comunità intere e popolazioni variegate, la cui tradizione orale non è mai stata messa per iscritto ma ha continuato a procedere identica e intatta soltanto nelle parole degli anziani e dei loro prosecutori, hanno continuato a scorrere nell’insieme della memoria delle genti e della cultura popolare.

Dai ricordi dei nostri vecchi provengono i punti fissi di una epopea estinta, genericamente realistica ma più sovente fantasiosa e resa esagerata, e tuttavia memorizzata nella sua sostanza fondamentale, e tramandata per la conservazione di avvenimenti eccezionali da non dimenticare, e mantenere nella loro essenza, ed entità, di patrimonio di comunità [Figura 2].

FIGURA 2 – Joan De La Malla, Maasai che si raccontano storie ad Amboseli in Kenya, 2018. Nella cultura arcaica, priva di documentazioni scritte, la conoscenza (compresi miti e leggende del popolo) veniva spartita tra i vecchi dei villaggi per essere trasmessa a tutta la tribù

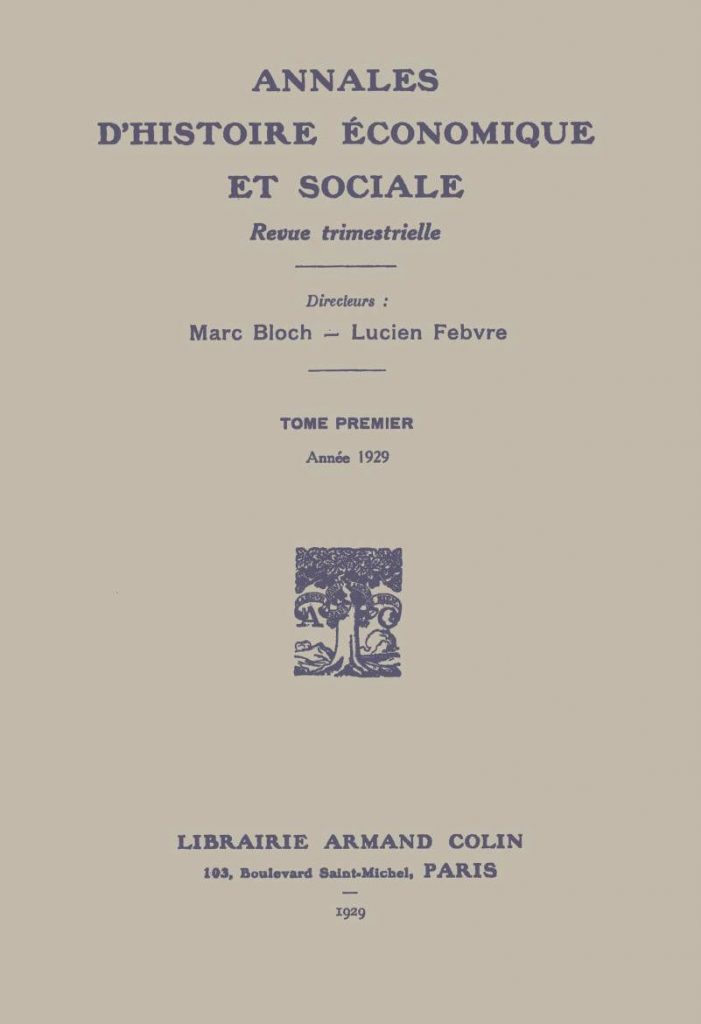

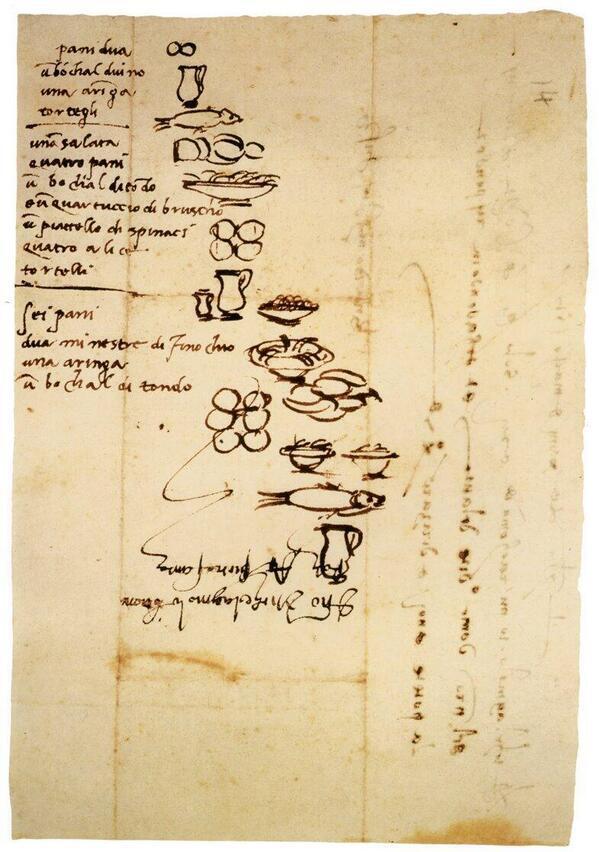

Della importanza storica degli eventi narrativi, in modo non trascurabile e perfino decisamente importante, hanno poi dato il loro decisivo riscontro anche i documenti più comuni e meno eclatanti (come le cosiddette note delle spese o i noiosi verbali burocratici) in quanto sempre testimonianze concrete di situazioni accadute, e di ineliminabile attestabilità; di cui gli studiosi più impegnati verso una storiografia della totalità documentaria – come i redattori e autori degli Annales francesi, la rivista di ricerca e critica storica innovativa fondata nel 1929 da Marc Léopold Benjamin Bloch e Lucien Fèbvre, rinomati storici moderni – hanno sostenuto la indispensabile essenzialità analitica per una più completa ricomposizione dei dati e dei fatti epocali, che non possono riguardare soltanto le storie degli eroi, dei personaggi eccelsi, dei conflitti bellici decisivi e dei vincitori, e dei grandi avvenimenti in genere, ma devono raccogliere pure gli elementi perfino anonimi o banali della quotidianità [Figure 3 e 4-5].

FIGURA 3 [sopra] – Il primo numero (del 1929) degli Annali, la rivista francese diretta dagli storici Marc Bloch e Lucien Fèvre che ha rivoluzionato le tradizionali metodologie storiografiche, aprendone le ricerche ai fatti non soltanto principali ed importanti ma anche agli episodi marginali e quotidiani (evenemenziali), perfino ritenuti banali o fantasiosi (come le leggende) [foto di Corrado Gavinelli del 2022]

Figura 4

Figura 4

FIGURE 4 e 5 – Michelangelo Buonarroti, Lista della Spesa per un Servo analfabeta [sopra] e Studio per il Cristo Risorto [sotto], entrambi del 1518. Il primo documento è un caso egregio di dato evenemenziale, di più limitata importanza rispetto all’invece diversamente determinante disegno per una eccelsa opera artistica (entrambe foto di Corrado Gavinelli del 2022). Eppure anche la nota delle spese cibarie del grande pittore rinascimentale italiano comporta un attestato essenziale della sua vita personale e del proprio lavoro

Figura 5

Figura 5

La fenomenologia dei fatti accaduti possiede una ampia consistenza materiale, non selezionabile dunque sui dati solamente principali, bensì composta da una strutturazione maggiormente articolata e minuta, e cosiddetta evenemenziale (riguardante cioè – come la ha indicata il proprio interprete odierno più quotato, lo storico anche egli francese e annalistico, Fernand Braudel, nel 1949 nel proprio testo Il Mediterraneo – tanto di semplice cronaca quanto di partecipazione variegata, e completante, delle più differenti discipline).

Ed a questo insieme complesso di intrecciate documentazioni, anche le leggende possono lecitamente fare parte (come lo è, nella psicanalisi, l’aleatorio valore dei sogni junghiano), apportando il loro contributo pragmatico, complementare, alla Storia, nella loro speciale maniera narrativo-contenutistica.

Dei racconti mitici e leggendari il famoso filosofo settecentesco Voltaire (François-Marie Arouet), nel proprio cinico razionalismo scettico di tipica concezione illuministica, però così tanto originale e denotativo nei risultati delle sue interpretazioni, diceva che “Se abbiamo bisogno di leggende, che esse […] abbiano almeno l’aspetto della verità! Mi piacciono le favole dei filosofi, rido di quelle dei bambini, odio quelle degli impostori”, conducendoci verso un dichiarato senso dubitativo distaccato e cautelato verso quanto non è di evidente accertamento.

Ma la concezione contemporanea, fin troppo farcita di assurdità fantasiose e realtà impossibili che ci provengono anche dalle più incontrollate informazioni di massa della false notizie sulle reti telematiche, si ritiene convinta (anche essa con una propria motivazione) – come nel 2012 ha ottimisticamente (ed insinuantemente) affermato Merida, la giovane principessa scozzese protagonista del filmato ‘Ribelle’ della regista e sceneggiatrice statunitense Brenda Chapman, di produzione disneyana – che “In ogni leggenda c’è sempre un pizzico di verità”.

E allora vediamo, in questa situazione di Teodolinda a Bellinzago (che riassuntivamente narra, secondo i racconti tramandati dai vecchi del paese, come la regina longobarda sia stata imprigionata in un castello del posto: e per altro, come ho accennato, attenendosi a questa sola succinta affermazione, senza altre aggiunte) di cui mi accingo ad elaborare una discussione analitica e critica, quali aspetti si mostrino nascostamente veri, oppure quanto consista soltanto in un prodotto di invenzione.

Leggende storiche di importanti donne piemontesi

Non è comunque un episodio isolato questo di Teodolinda nel Novarese, perché di narrazioni storiche leggendarie riguardanti donne importanti il Piemonte è abbastanza invaso: e le più sensazionali sono quelle della Donna Morta di Pinerolo, della Bella Alda di Avigliana, e della più ampiamente famosa Griselda di Saluzzo.

Tutti personaggi però, che posseggono una effettiva storicità, e contenuti etici sostanziali, invece non riferibili alla narrazione teodolindica bellinzaghese, limitata al solo fatto (certamente misterioso e pietosamente triste, ma laconico) del suo generico imprigionamento.

La Fumna Morta pinerolese

Alle favole di Pinerolo, appartiene il racconto fantasioso, ma basato su certificazioni storiche e personaggi autentici, della cosiddetta Donna Morta, di cui per altro, nel luogo in cui è avvenuto il finale della leggenda, ancòra adesso si trova un cippo di ricordo: un edificio semplice, come una caratteristica cappelletta di campagna, chiamato dialettalmente Pilùn d’la Fumna Morta (il Pilone della Femmina Deceduta) [Figura 6].

FIGURA 6 – Fotografo Ignoto, Veduta del Pilone della Donna Morta, senza data (ma forse del 1891, quando l’edificio venne fatto restaurare: ovvero “riedificare”, come riporta la targa commemorativa posta sulla base della edicola)

Evitando di usare nuove parole per descrivere questa vicenda (“tramandata nei secoli dai racconti orali delle genti contadine del posto” ma anche da cronisti e scrittori moderni, e “la cui storia risale almeno al Duecento”) ne riporto una mia esposizione che di quel fatto ho pubblicato nel 2011 sul periodico pinerolese ‘Vita’ (con il titolo Il mistero del Pilone della Donna Morta).

“La leggenda sorta intorno a questo sito narra della tragica morte incidentale, ma quasi cercata, di una giovane e coraggiosa popolana che, per una scommessa fatta con alcune sue compagne durante una delle loro adunanze notturne per filare la seta nella stalla, decise di recarsi in quel luogo dove racconti orali attestavano la presenza di lugubri fate (le famose masche, poi divenute streghe per le loro fattezze orrende e spaventose), con il deciso intento di dimostrare la falsità di quelle credenze, da lei considerante soltanto fantasie superstiziose. Promise, anzi – per dare maggiore credibilità al suo gesto impavido – di piantare, sotto l’albero di castagno che si riteneva il posto preciso degli eventi spiritici, il proprio fuso tessile: e così, in piena notte e nel buio più fitto, si recò sul posto e conficcò l’asta del roccolo nel terreno; ma quando cercò di tornare alla stalla si sentì trattenere per le vesti, da qualcosa che non riuscì a vedere (ma che in realtà era il suo fuso stesso, maldestramente da lei conficcato nella propria gonna) e che per lo spavento la fece morire sul colpo. Trovata dalle sue colleghe la mattina dopo, la popolazione decise di ricordarne l’episodio erigendo una edicola commemorativa, che fino ai restauri di fine Ottocento riportava appunto un affresco con una giovane che piantava un roccolo, sostituito in sèguito da una effigie sacra. La presenza della cappella è ricordata nelle documentazioni pinerolesi dal 1346 come edificio innalzato “in plano femine morte”, e quindi il suo reale – o presumibile – avvenimento dovrebbe risalire a più indietro negli anni; eppure un’altra credenza popolare ne conferma l’avvenimento a mezzo secolo più tardi dalla iniziale erezione dell’edicola votiva, ed in particolare al 1402, all’epoca di Pinerolo capitale del Principato di Acaja sotto il dominio del duca Giacomo; la cui terza moglie, Margherita di Beaujeu, si uccise misteriosamente nel luogo del pilone, dopo avere vagato in preda alla disperazione alla ricerca dell’anima del proprio figlio” deceduto. “Questa versione patetica e romantica ha voluto dare una personificazione storica all’anonima Donna Morta, trasferendola nella figura della nobildonna degli Acaja, che – traumatizzata dall’improvviso decesso del proprio primogenito Filippo (avvenuto ad Avigliana in circostanze misteriose nel 1368) – essendo venuta a conoscenza di strane vicende di fantasmi irrequieti avvistati nottetempo a Costagrande che ella credette di potere identificare con l’infelice anima del proprio figliuolo scomparso, volle rintracciarne la presenza, morendo però di crepacuore per non averlo ritrovato”. Ed “Una semplice croce di ferro battuto venne conficcata sul posto”, a ricordo di quel tragico evento terrificante e pietoso.

La Béla Auda aviglianese

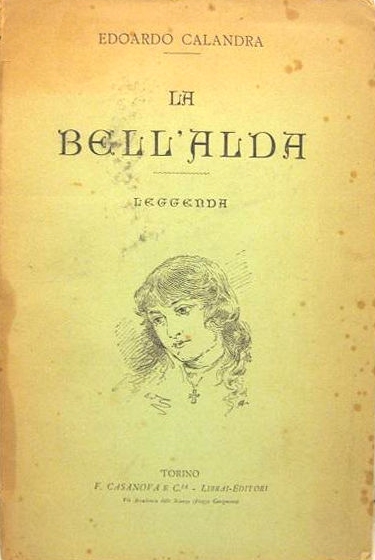

Anche la leggenda di Alda, una avvenente fanciulla aviglianese che per il suo fascino dai suoi concittadini era riconosciuta come la Bella, è una storia tramandata oralmente e poi trascritta per la sua grande rinomamanza popolare (tanto che ne hanno trattato il politico Cesare Balbo nel 1829, il noto storico pinerolese Domenico Carutti nel 1847, il versatile Massimo D’Azeglio nel 1867; e nel 1884 anche il romanziere e illustratore Edoardo Calandra, fratello dello scultore Davide) [Figura 7].

Figura 7

Figura 7

FIGURA 7 – La copertina del libretto narrante la leggenda aviglianese della Bella Alda, pubblicato nel 1884 e scritto dal romanziere e illustratore torinese Edoardo Calandra (fratello dello scultore Davide) che ne ha disegnato anche le figure

Sulla origine del racconto si ritrovano varie versioni di riferimento, a riguardo della identità del personaggio nella sua consistenza epocale. Una delle più recenti risale al 1699, riportata in una pubblicazione di quell’anno (Breve racconto della badia di San Michele della Chiusa) dallo storico piemontese sei-settecentesco Pier Giacinto Gallizia (autore soprattutto di biografie religiose), che ipotizzava come l’episodio avvenne nella prima metà del Seicento durante una delle tante guerre sabaudo-europee contro la Francia, e perpetrata da un gruppo di Lanzichenecchi spintisi fino alla famosa Sacra di San Michele, la grandiosa abbazia medievale arroccata su una vetta della Valle di Susa, il Monte Pirchiriano.

Nella quale erano soliti rifugiarsi le popolazioni vallive dei dintorni (come in un ricetto tipico dell’epoca) per trovare scampo dalle efferate incursioni delle soldataglie.

E per sfuggire agli abusi dei militi invasori che la inseguivano, nell’intento di conservare la propria purezza femminile che costituiva il suo vanto morale oltre alla esteriore bellezza, la Bella Alda si trovò costretta a gettarsi dall’alto della ultima torre della fortezza abbaziale (che si trovava su un dirupo scosceso, come la ha eccellentemente raffigurata tra il 1825 ed il 1830 l’artista piemontese Giuseppe Pietro Bagetti in un suo eloquente dipinto romanticistico – La Sacra di San Michele – e secondo quanto altrimenti ancòra oggi si vede, nel suo svettante rudere semi-distrutto, chiamato appunto la Torre della Bella Alda) [Figure 8-10] …

FIGURE 8-10 – Giuseppe Pietro Bagetti, La Sacra di San Michele, 1825-1830 [sopra]; Elio Pallard, La Sacra ammantata dalla neve, 2013 [sotto]; e Chiara Bunino, Torre della bell’Alda, 2012 [in basso]. L’incantata veduta della Sacra di San Michele (famosa abbazia benedettina sorta inizialmente nel 983-987 sulla cima del monte Pirchiriano, all’imbocco della Valle di Susa – e per questo chiamata più esattamente San Michele della Chiusa – nel comune di Sant’Ambrogio di Torino, sviluppatasi poi dal 999-1000 in stile romanico fino al suo conclusivo aspetto gotico del 1148-70) dove si è svolta la leggenda della Bella Alda, era in origine circondata da mura difensive; e la Torre famigerata da dove la giovane aviglianese si è gettata per sfuggire ai soldati che la inseguivano, è l’ultimo rudere esposto sul burrone ancòra oggi esistente, sebbene alquanto rovinato

FIGURE 9 (sopra) e 10 (sotto)

… preferendo così la morte al disonore [Figura 11].

Figura 11

Figura 11

FIGURA 11 – Edoardo Calandra, Il Salto della Bell’Alda, 1884. Illustrazione mostrante il gesto disperato della giovane aviglianese, gettatasi dalla torre della Sacra sanmichelina per salvare il proprio onore dalla soldataglia che voleva abusare di lei

Ma avendo, la giovane aviglianese, pregato la Madonna di salvarla, si ritrovò illesa da quella mortale caduta, afferrata da due angeli che la depositarono a terra delicatamente.

Di questo fatto la fanciulla raccontò a tutti il miracoloso risultato, vantandosi di essere una protetta di Maria Vergine; ma siccome nessuno tendeva a crederle, volle dimostrare la verità di quanto diceva, ritornando alla torre e ributtandosi nuovamente nel vuoto. E questa volta però, “a causa della sua superbia” presuntuosa, non ricevette aiuto celeste alcuno, sfracellandosi orrendamente al suolo (come raccontano i versi di una canzone popolare del luogo: “La Bell’Alda insuperbita / qui dal balzo si gettò / sfracellata nella valle / la Bell’Alda se ne andò”).

E dove la ragazza morì, i monaci posero pure in tale caso una semplice croce, ancòra adesso esistente.

Altre versioni di questa leggenda la rimandano però al Medioevo: una all’epoca di un presunto assalto – mai però avvenuto nella realtà storica – alla Chiusa da parte dell’imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa verso la metà del Millecento, ed un’altra al Trecento per la incursione di non bene identificate “truppe legionarie”, ed infine – in una circostanza più specificata ma altrettanto fantasiosa, inventata dall’illustratore Calandra sopra citato – relativa al Mille, che ritiene la avvenente aviglianese quale sposa di Arduino di Ivrea, divenuto Re d’Italia nel 1002 [Figura 12].

Figura 12

Figura 12

FIGURA 12 – Edoardo Calandra, Ritratto della Bell’Alda, 1884: è la prova di stampa per la copertina del libro della leggenda sopra riferito (si veda la Figura 7)

La Griselda saluzzese

Forse la più famosa di tutte le leggende piemontesi (perché trascritta dal narratore italiano Giovanni Boccaccio nella decima novella della ultima giornata di racconti del suo Decamerone compilati nel 1349-53; nonché magnificata nel 1691 dal poeta e letterato francese Charles Perrault, in una “fiaba in versi”; ma anche raccontata dai famosi scrittori, rispettivamente italiano ed inglese, Francesco Petrarca e Geoffrey Chaucer; e quindi riproposta da tanti altri autori ancòra) [Figure 13 e 14] è quella di Griselda, la muliebremente onesta e fedele pazientissima sposa del Marchese di Saluzzo Gualtieri.

FIGURE 13 e 14 – John William Waterhouse, Un racconto del Decamerone, 1916 [sopra] e Henry Steimer, Gualtieri incontra Griselda, 1903 [sotto]. Due riferimenti storici alla popolarità leggendaria del racconto griseldesco, riportata dallo scrittore medievale italiano Giovanni Boccaccio nell’ultimo suo racconto decameroniano, e in una illustrazione del grafico francese disegnata per i Racconti di Perrault (nella serie della Piccola Biblioteca Popolare) editi da Jules Rouff a Parigi nel 1904

Dal quale però fu da lui ampiamente vessata e ingannata, con insolenza umiliante e atroci crudeltà, per metterne alla prova la effettiva fedeltà [Figura 15].

FIGURA 15 – Charles West Cope, Prima Prova della Pazienza di Griselda, 1848. E’ una delle tante vessazioni crudeli cui la giovane saluzzese venne sottoposta dal suo sadico marito per verificarne la fedeltà muliebre e – in questo caso – l’accettazione delle sue stravaganti decisioni, consistente nella risoluzione di sottrarle la loro primogenita e mandarla a morte attribuendone la volontà addirittura ad un ordine del loro re!

La giovane donna, anche ella di origine povera ma di aspetto assai piacevole, accetta queste prove tremende, mostrando così di essere una moglie proba e leale, e degna di una fama di correttezza. Ma anche persona di incredibile sopportazione, che la fa per questo diventare un modello eccelso di dedizione matrimoniale al limite di ogni pensabile tolleranza (che oggi si sarebbe risolta con un netto divorzio per incompatibilità di convivenza).

La vicenda griseldina si svolge sostanzialmente nelle terre saluzzesi – come riferisce nella sua cronaca del 1829 sulle Memorie Storico-Diplomatiche appartenenti alla Città ed ai Marchesi di Saluzzo l’ottocentesco storico “saluzzese” Delfino Muletti, rapportandosi ad autori precedenti da lui analizzati – “nel tempo in cui si dice abbia vissuto questo marchese”, e cioè al “principio dell’undicesimo secolo”, ma senza accertanti date più precise (e comunque, presumibilmente, intorno al 1006-09); mentre Adalinda Gasparini (psicoanalista e favolista di Firenze), nel suo saggio sui Misteri Gaudiosi e Dolorosi tra Favola e Novella del 2015, la attribuisce a tre centenni dopo – al “XIV Secolo” – riferendosi tuttavia, ritengo, con quella data, all’epoca della stesura del testo del Boccaccio.

Degli eventi griseldiani molti artisti figurativi dei secoli successivi al Trecento boccacciano, soprattutto dal Quattrocento, hanno rappresentato le scene di vita più caratteristiche, anche nei minuti dettagli formali dei singoli eventi. Allo stesso modo glorificante e pieno che anche per Teodolinda – come vedremo – è stato fatto dagli esegeti rinascimentali della regina longobardica (e successivamente da tutti gli altri pittori e illustratori più vari).

In particolare si sono distinti, nel primo Rinascimento quattrocentesco, il fiorentino Francesco Di Stefano detto Pesellino, con i suoi compattatamente narrativi Episodi della Storia di Griselda del 1445-50 (che rinviano allo stile tardo-gotico degli Zavattari della Cappella di Teodolinda a Monza, di cui anche tratterò più avanti specficamente), ed il teatralmente scenico Maestro della Storia di Griselda con i suoi pannelli del 1494, già di stesura pienamente rinascimentale sul genere botticelliano [Figure 16 e 17].

FIGURE 16 e 17 – Francesco Pesellino, Episodio dalla Storia di Griselda, 1445-50 [sopra], e Maestro della Storia di Griselda, Il Matrimonio, 1494 [sotto]. Due dipinti quattrocenteschi di accurata esecuzione paesistico-figurale; il primo con riferimenti stilistici al Beato Angelico ed a Filippo Lippi, e il secondo di maggiore influenza botticelliana

Ma altri artisti ne hanno complessivamente illustrato gli episodi, anche riprendendo atteggiamenti e raffigurazioni tipiche, fissate dai criteri narrativi dell’epoca e precedenti: come si può vedere nel confronto iconografico del Matrimonio griseldiano con il Marchese di Saluzzo analiticamente rappresentato dal grafico floreale inglese Thomas Derrick nella sua Griselda. Illustrazione per Il Decamerone di Boccaccio del 1920 (in cui la giovane saluzzese si spoglia dei suoi panni poveri da custode di greggi per indossare abiti più degni per il proprio nobile consorte) nella stessa modalità figurativa tematcamente elaborata dal Pesellino ed anche dal coevo, ed altrettanto fiorentino, artista Apollonio Di Giovanni nel suo dipinto della Novella di Griselda nel 1442-45: in una serie di rappresentazioni analoghe eseguita in maniera poco differentemente da autori diversi e in epoche altrettanto estranee [Figure 18-19 e 20].

FIGURE 18-20 – I racconti griseldini hanno ispirato parecchi artisti e illustratori in varie epoche, i quali comunquesi sono rimandati spesso le raffigurazioni tematiche sostanziali con medesima (ma non proprio identica) espressione: nell’episodio della spoliazione di Griselda dai suoi poveri abiti di pastora, si può riconoscere come il grafico e fumettista inglese Thomas Derrick di Bristol (nella sua immagine di Griselda. Illustrazione per Il Decamerone del Boccaccio del 1920) [sopra] riprenda formalmente il Pesellino prima citato [sotto, a sinistra: e si veda la Figura 16], non tanto altrimenti diversamente dal pittore fiorentino Apollonio Di Giovanni nel suo dipinto Novella di Griselda del 1442-45, che ne ha restituito la scena con più flessuosa sinuosità [sotto, a destra]

Figure 19 e 20

Figure 19 e 20

LA LEGGENDA BELLINZAGHESE DI TEODOLINDA

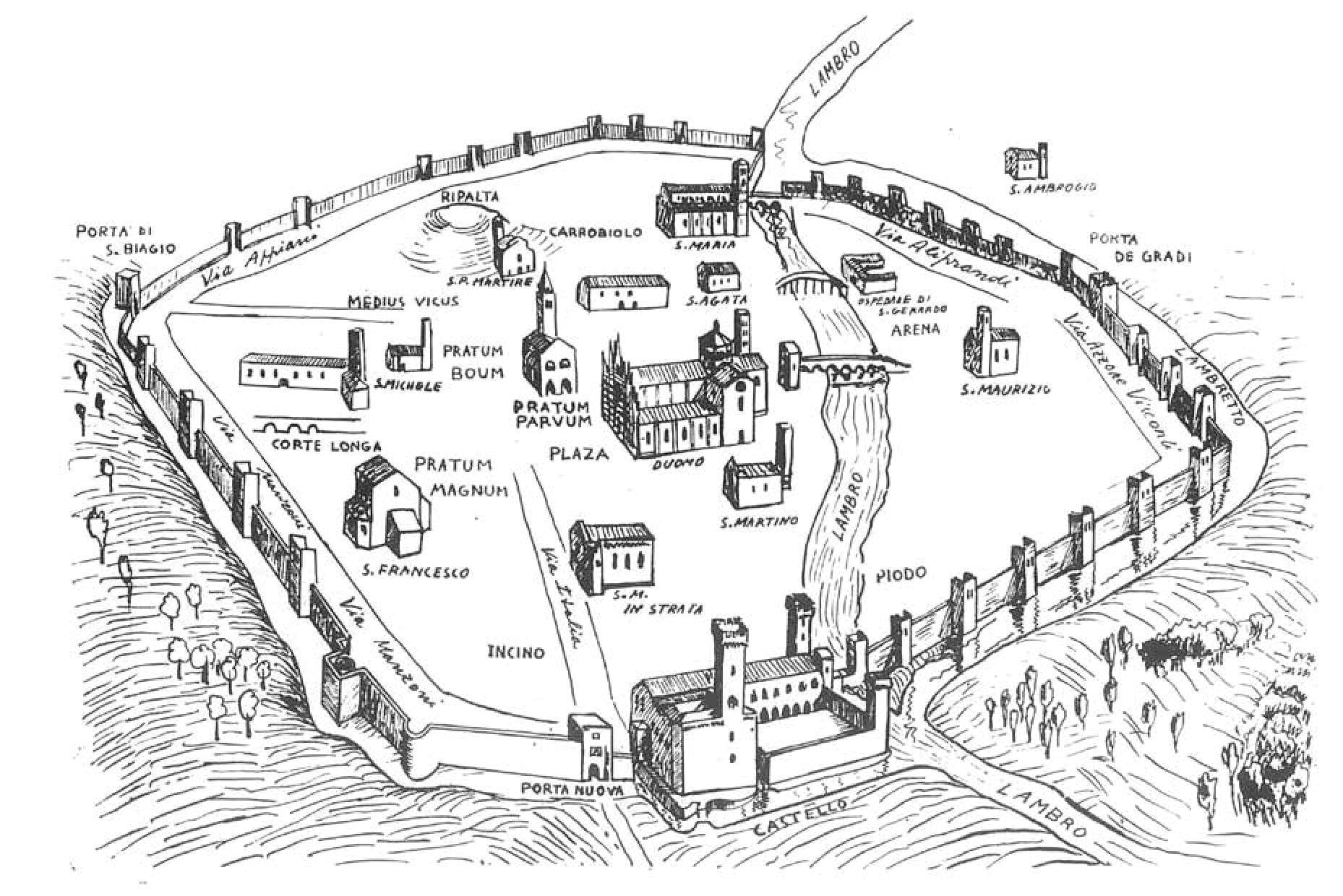

Come ho più sopra accennato, dalle ultime generazioni degli anziani bellinzaghesi proviene ancòra una particolare leggenda storica che aleggia nei racconti tramandati a figli e nipoti, e appartenente al riscontro favolistico più famigliare della intera comunità paesana: quella della “Regina Teodolinda, longobarda, che venne tenuta prigioniera nel castello di Bellinzago”.

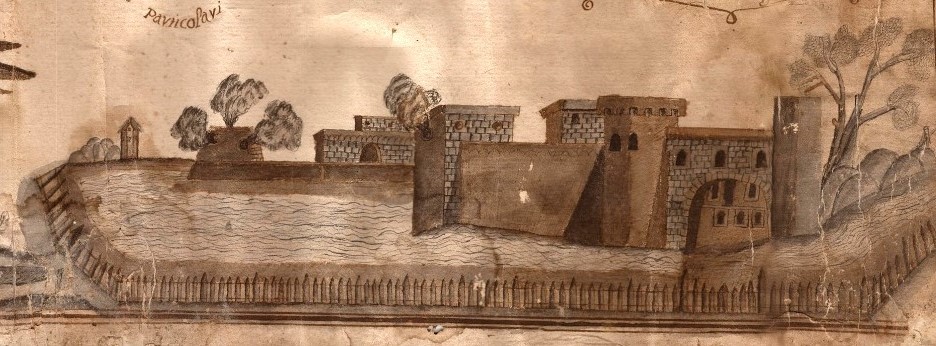

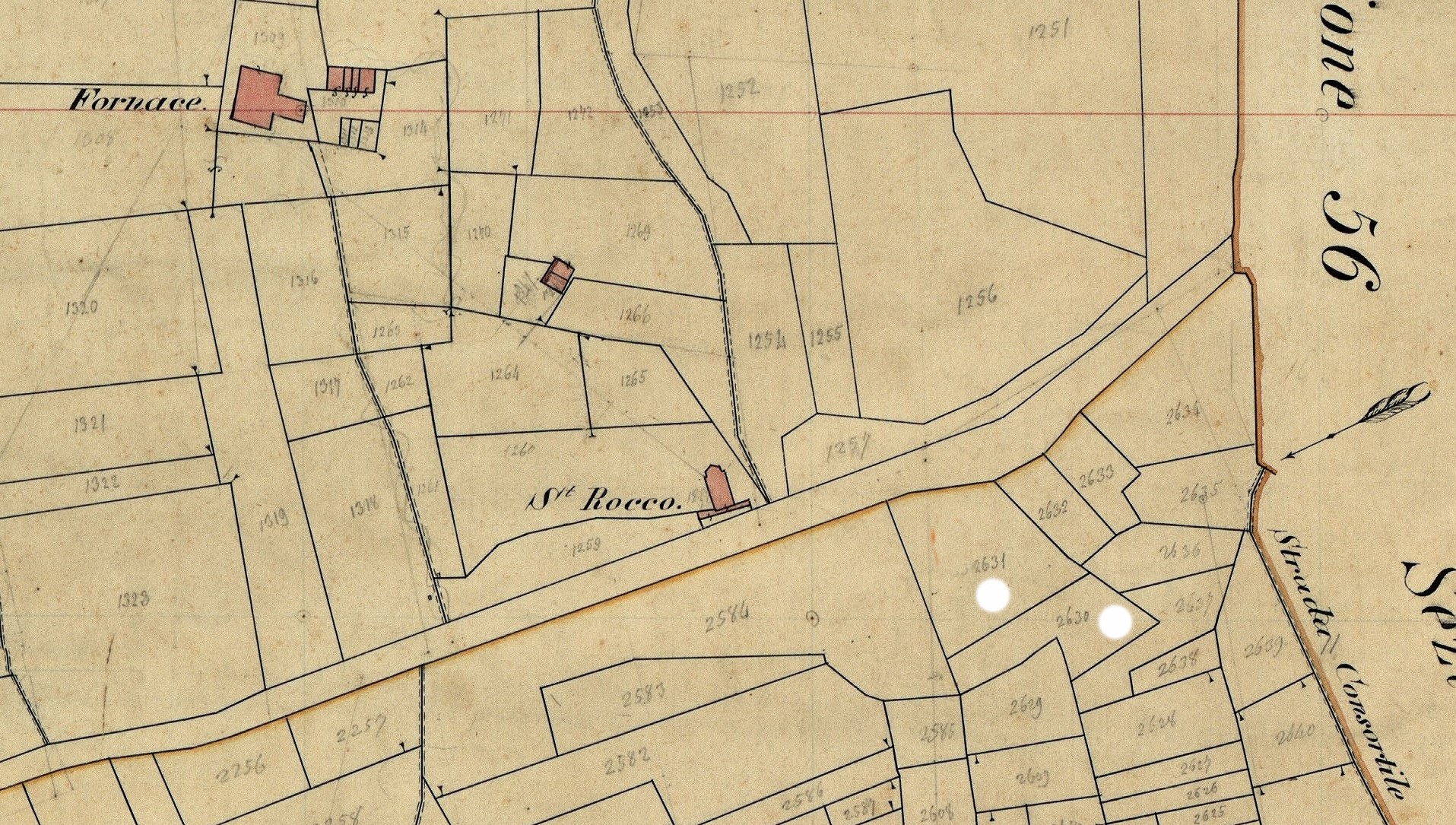

Una versione che risulta di recente dizione, ma di cui esiste una precedente (almeno ottocentesca) diversa narrazione, ancòra però più generica – sempre comunque riferita ad una anonima sovrana dei Longobardi – riportata nel 1992 sul ‘Bollettino Storico per la Provincia di Novara’ in un articolo (Un Robin Hood in formato ridotto) del sacerdote bellinzaghese Don Francesco Marchi (studioso locale e parroco di Bellinzago di fine-Ottocento e primo Novecento), narrante una vicenda risalente al 1896, e ripubblicata nel 2001 dallo storico anche egli bellinzaghese Giacomo Musetta (Guida Naturalistica – o Accompagnatore – professionale, Direttore della Associazione Culturale Bellinzaghese Amici del Caffè, ed editore) nel suo Quaderno dal titolo Il Rosso dei Mostini di Bellinzago, in cui viene ricordato come nel “Castellaccio” (edificio medievale ora distrutto situato “sul declivio della collina” meridional-orientale di Bellinzago, di cui dettagliatamente tratterò più oltre) “si vuole che un tempo fosse morta, forse uccisa, una regina longobarda”.

E si tratta comunque – nel caso più precisato di riferimento a Teodolinda – di uno strano riscontro, poiché questo racconto storicistico viene presentato senza la prolissa esposizione solita delle favole o leggende di tradizione, bensì consistendo soltanto in una breve comunicazione di cronaca, priva di narrazione o storicità maggiormente elaborata.

In una attestazione verbale che non presenta agganci opportuni alla discrezionalità dei fatti.

Che ci permette però, nonostante la sua sintetica essenzialità, di poterci avvicinare agli aspetti più specifici, e considerevoli, appartenenti a quella situazione bellinzaghese, e di cercare di individuarne le – eventuali – connessioni con il contesto (e la realtà storica).

Perché Teodolinda proprio a Bellinzago?

Innanzitutto pe quale motivo, o circostanza, Teodolinda, e non altri personaggi storici analogamente importanti, doveva passare per Bellinzago? E quando questo evento avvenne (o avrebbe potuto accadere)?

E per quale condizione, ed evento, la stimata e potente Regina dei Longobardi doveva venire segregata nel castello di quello sperduto borgo paesano? (e chi la catturò – ammesso che il fatto sia davvero successo – e la tenne incarcerata in uno sconosciuto maniero del Novarese)?

E come, infine, avvenne la propria liberazione?

A tutte queste domande cercherò di rispondere tra poco, premettendo soltanto la vicenda di una simile situazione della sovrana longobardica riportata da una altra leggenda analoga, in tale caso però effettuatasi nel più lontano contesto delle montagne valtellinesi.

Il Castello di Teodolinda in Valtellina

Bellinzago dunque, per intanto, non è la unica località antica a vantare la diceria della presenza, tra i suoi vecchi manieri medievali, della presenza (e dell’imprigionamento) teodolindese: in quanto anche a Domòfole (località valtellinese presso la frazione Consiglio di Mello sopra Morbegno) una orale tradizione locale tramanda che nel suo maniero fortificato altomedievale – di cui restano pochi ruderi, ma di consistente riconoscibiltà tipologica – chiamato ancòra popolarmente Castello della Regina a causa della diffusa leggenda che lo riguarda [Figura 21], riferisce che vi avrebbe dimorato, sebbene temporaneamente, la sovrana longobarda Teodolinda, nel periodo della sua missione religiosa rivolta alla conversione al Cristianesimo delle popolazioni locali, cui si era piamente dedicata dopo il matrimonio con il Re dei Longobardi Agilulfo (avvenuto nel 591).

FIGURA 21 – Autore Anonimo della Redazione del sito telematico Orobie, Il Castello di Domofole, 2021. Si tratta della fortezza dove una leggenda locale – ma non vera – ha ritenuto fosse stata la Regina Teodolinda

Una tradizione però – questa della dimora domofolese – pure essa davvero leggendaria, perché il maniero domofolino non ha origini longobarde, essendo stato costruito molto più tardi, verso il Mille (e la sua prima notizia scritta ad essere documentata è dell’anno 1023), e non mostrando attestanti segni di edifici precedenti, tantomeno longobardi (anche se la vivace escursionista valtellinese Serena Dalan, scrittrice e ottima fotografa nonché alimentarista vegetariana, abbia confermato – nel 2016, sul sito telematico ‘B&B Costiera dei Cech’ – seguendo una orale diceria locale, non tuttavia provata, “che il Castello di Domofole sia stato fatto realmente costruire nel VI secolo dal re Agilulfo nonchè marito della Regina Teodolinda”) [Figure 22, e 23].

FIGURE 22 e 23 – Serena Dalan, scrittrice valtellinese e fotografa nonché alimentarista vegetariana (Castello di Domofole, 2016 [sopra]; e Muffin vegani al limone, 2021 [sotto ]), che nel 2016 (sul sito telematico ‘B&B Costiera dei Cech’: questo epiteto locale viene gergalmente riferito ai non-cattolici, ciechi alla fede cristiana) ha riportato una notizia tramandata oralmente e non tuttavia provata, secondo cui “il Castello di Domofole sia stato fatto realmente costruire nel VI secolo dal re Agilulfo nonchè marito della Regina Teodolinda”

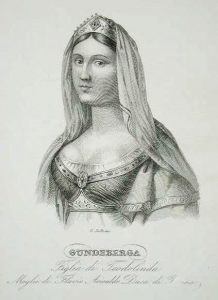

E lo stesso vale per una seconda narrazione leggendaria riferita al maniero domofolese, riportata dallo storico locale Massimo Dei Cas in un suo articolo del 2022 riguardante Il Castello di Domòfole, apparso sul sito telematico PaesiDiValtellina, che ipotizza come la regina in questione non sia Teodolinda bensì “Forse, invece […] sua figlia, la meno nota ed assai più sfortunata Gundeberga”: la quale – “come narra lo storico Sidonio Apollinare [..] era andata in sposa ad Arioaldo, re dei Longobardi”, ma “Di lei si innamorò Adalolfo, che […] le chiese di diventare suo amante”; ed al rifiuto della donna, il suo pretendente “macchinò una perfida vendetta”, facendo “circolare” false “voci calunniose che parlavano di una tresca della regina con il potente duca di Toscana Tatone (o Tosone)”, comprendente l’assassinio “del consorte”.

Contro quella accusa invano la regina “protestò vivacemente la propria innocenza”, ma il Re, “nel dubbio, decise […] di far rinchiudere la moglie in un castello lontano”. Era “l’anno 634, ed egli scelse il castello che già aveva ospitato la madre Teodolinda, nella lontana Valtellina”, dove “Gundeberga rimase rinchiusa, per tre lunghi anni”; finchè – dopo “un’approfondita inchiesta” processuale – “alla fine trionfò la verità, la calunnia venne scoperta”, e “la regina riebbe la sua libertà”.

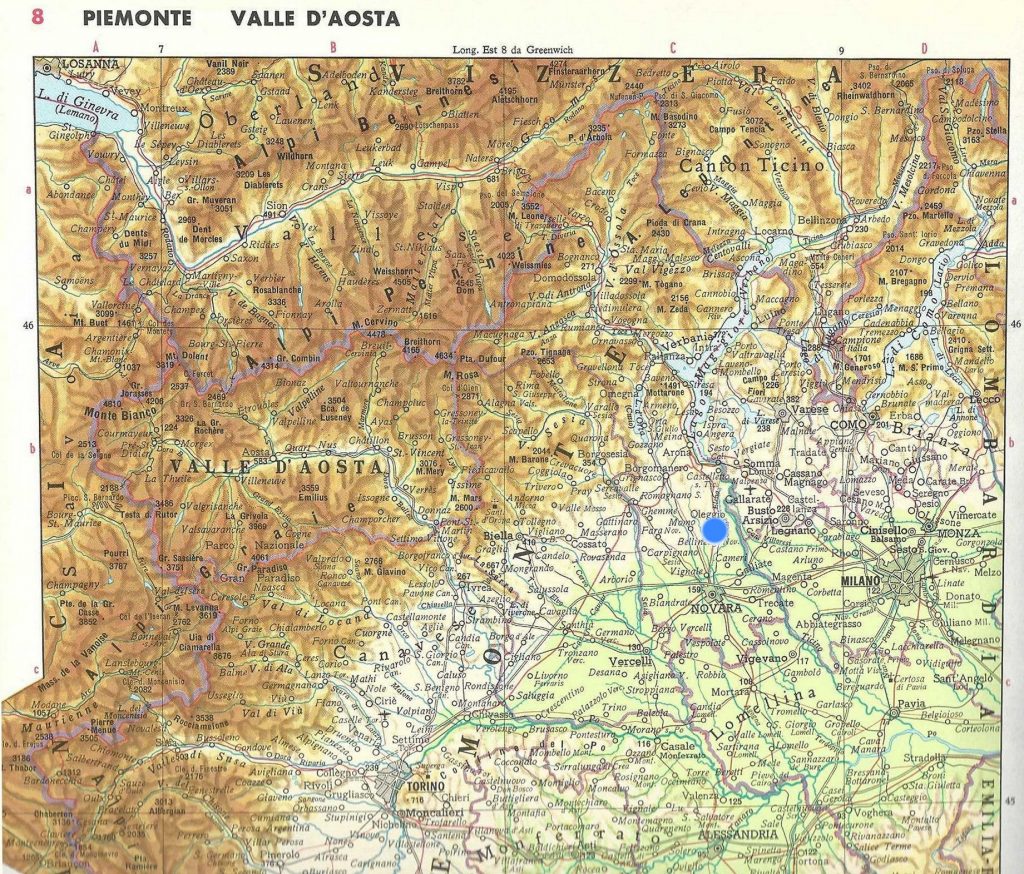

La verità storica tuttavia, come quasi sempre in queste leggende antiche, risulta leggermente diversa, in quanto Gundeperga (come altrimenti viene, più correntemente, chiamata il nostro personaggio) – che era figlia di Agilulfo e di Teodolinda – venne imprigionata dal proprio marito, Arioaldo Duca di Torino, a sèguito della accusa di avere congiurato contro di lui sostenendo la rivolta del Tasone sopra citato, e rinchiudendola però non in Valtellina bensì nel più vicino Castello di Lomello, sempre in Lombardia ma situato oltre il fiume Po, verso il Piemonte [Figura 24].

FIGURA 24 – Raphael Saderer, Gundeberga Regina Boia dei Longobardi, 1618. Il commento a questa stampa descrive la donna nella versione leggendaria secondo cui “accusata ingiustamente, […] guarda fuori dalla finestra della prigione la morte di Arioaldo avvenuta per punizione divina”; ma nella realtà storica la vicenda si svolse diversamente (intervento celeste a parte), poiché la sovrana venne perdonata e riabilitata dal marito, con la promessa di lasciarla sostenere la diffusione del Cristianesimo tra i Longobardi (come già si era prodigata sua madre Teodolinda); ed il re – di decisa fede ariana – decedette invece per un caso di avvelenamento, causato forse proprio dalla consorte. Per la cronaca, l’aggettivo Boia riferito alla sovrana, proviene dalla sua appartenenza al ceppo dei Boi, tribù celtica antica stanziata nella Boemia odierna nel 60-58 prima di Cristo

E comunque, anche per questo fatto più storicamente precisato, si deve rilevare una ulteriore leggera incongruenza dataria: poiché l’imprigionamento della regina avvenne, nella realtà dei fatti, non con il 634 bensì negli anni 627-629, e Tasone fu “Sovrano di Toscana” sùbito dopo, dal 630 al 685!

TEODOLINDA (REGINA DEI LONGOBARDI DAL 589 AL 624)

E dopo questa collaterale premessa, veniamo dunque alla nostra sovrana longobarda quale personaggio protagonista inaspettato della sua leggenda bellinzaghese. Porgendo però – prima di trattare il proprio caso favolistico in questo paese (ora cittadina alquanto metropolitanamente sviluppata) – una sintetica inquadratura della sua figura femminile e muliebre, politica e religiosa, e storica. Che sarà utile per potere dirimere nei dati reali i problemi generali e minuti della sua esistenza, e della propria consistenza di contributo personale alle vicende del suo regno (e nei confronti specifici della leggenda locale a lei attribuita).

La sua vita

Teodolinda, o altrimenti Teodelinda, era una principessa di stirpe regale, discendente per parte materna dalla casata longobarda più nobile dei Letingi (la prima dinastia di quel popolo che si trasmise – dal 445 – non più per elezione tribale ma per progenie famigliare).

Da parte di padre – Garipaldo I di Baviera, Duca dei Bavari dal 555 al 591, capostipite delle dinastie bavaresi – proveniva però da una gente germanica diversa, corrispondente alla attuale regione tedesca con tale nome (la Baviera), che aveva la propria capitale a Ratisbona, la città dove è probabile (perché non esistono documentazioni certe su questo fatto, come pure della data precisa di nascita di Teodolinda, attribuita al 570) che visse da infante e giovane la futura regina longobarda, prima di venire in Italia.

Ed ella lasciò la Germania nel 589, a 19 anni soltanto, per sancire una alleanza strategica, di difesa verso il dominio dei Franchi, con i Longobardi, sposando il loro Re Autari [Figura 25].

Figura 25

Figura 25

FIGURA 25 – Michael Wolgemut (che è stato maestro di Albrecht Dürer) con il figliastro Wilhelm Pleydenwurff (a sua volta tutore düreriano), Re Arthari, 1492. La xilografia a colori appartiene alle numerose illustrazioni della cosiddetta Cronaca di Norimberga (chiamata in tale modo per la città dove il manoscritto venne stampato dall’editore Anton Koberger nel 1493, altrimenti detta Libro delle Cronache per gli studiosi latini; ma il titolo originale era Cronaca Mondiale) scritta dal medico tedesco (divenuto per altro dottore in medicina a Padova nel 1466), umanista e collezionista di libri, Hartmann Schedel. Le incisioni su legno vennero eseguite tra 1491 e 1493

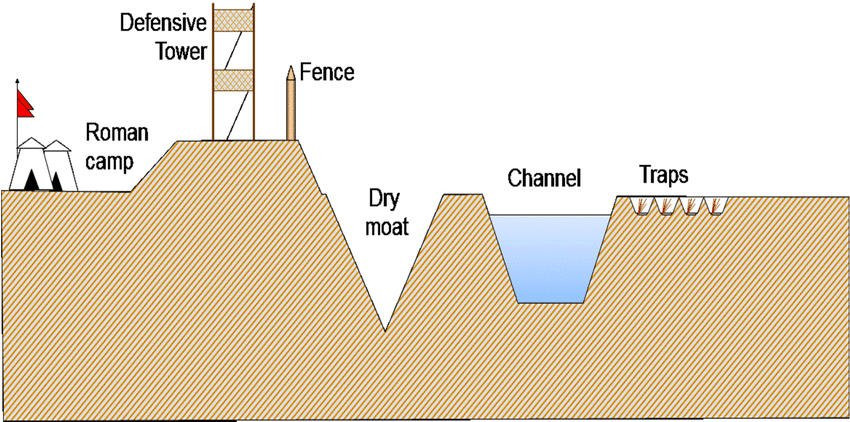

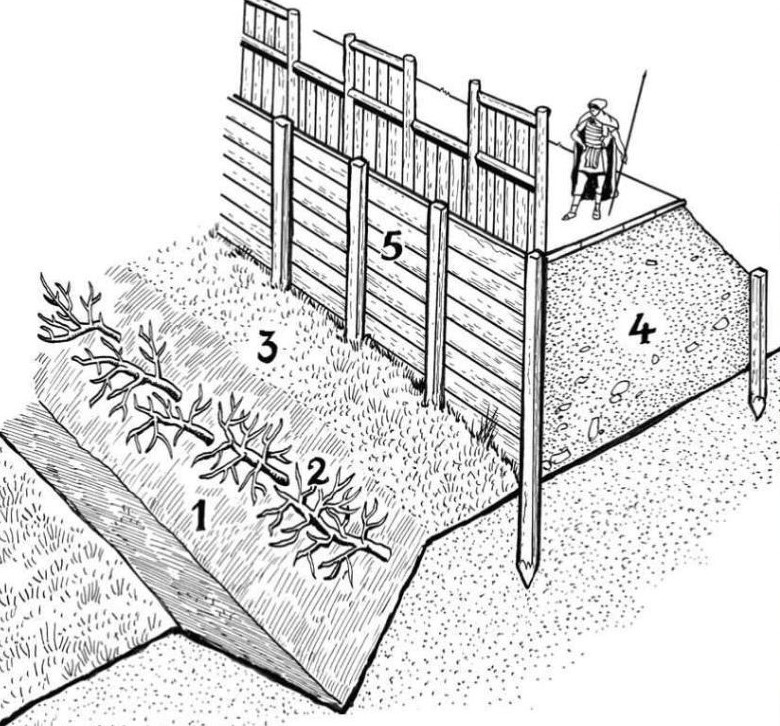

Le nozze avvennero a Verona, in una località diplomaticamente a metà tra i regni bavaro e lombardo, ma sùbito gli sposi raggiunsero Pavia, che dal 572 era stata designata – da Clefi, successore di Alboino – capitale del regno longobardo (restandone ufficialmente come tale – a parte alcuni contingenti spostamenti – fino alla conquista franca di Carlo Magno nel 774). Con lo sposalizio autariano, Teodolinda divenne così Regina Consorte, al pari del sovrano eletto.

Purtroppo il matrimonio durò pochissimo, neppure un anno e mezzo, poiché il marito decedette nel 590, probabilmente avvelenato. E Teodolinda, su pressione del suo popolo che rischiava di restare senza un monarca, dovette risposarsi; e scelse (perché alle regine dei Longobardi era data la facoltà di decidere quale marito prendersi) Agilulfo, cognato del defunto monarca Autari, e Duca di Torino: personaggio influente in Piemonte, in quanto era di origine turingia – la popolazione germanica di collegamento tribale con gli Unni di Attila, stanziata al centro della Germania tra i fiumi Reno ed Elba – e divenuto Duca dei Turingi Taurini, ovvero torinesi, nel 531; allorchè, in conflitto – sempre – con i vicini Franchi che avevano annientato il suo dominio indipendente, dovette integrarsi con i Longobardi italici [Figura 26].

Figura 26

Figura 26

FIGURA 26 – Wolgemut e Pleydenwurff, Re Agilulfo, 1492

Teodolinda contrasse il suo nuovo sponsale l’anno stesso del decesso del precedente consorte, ma questa volta a Lomello, in pieno territorio lombardo, ed all’inizio di quel pssesso piemontese tra Lombardia e le Alpi che gli portava il suo nuovo marito torinese, e che già aveva parzialmente acquisito con l’affidamento, dal 589, del Ducato di Asti al fratello della sovrana, Gundoaldo (una altra favorevole circostanza diplomatico-tattica che permise ai Longobardi di avere un ulteriore dominio fisso, a metà del territorio piemontese – sui luoghi in Piemonte della pianura padana rivolti al regno oltremontano dei Franchi).

La nuova unione matrimoniale ebbe una maggiore durata (25 anni, fino al decesso agilulfiano) della precedente, e concesse alla regina consorte di attuare diverse importanti – sociali, religiose, e tecniche – opere private e pubbliche (di cui specificherò tra poco).

E anche dopo che Agilulfo morì (nel 616) [Figura 27] la attività teodolindica di sovrana regnante proseguì continuativamente fino al 624, prima in qualità di Reggente del figlio Adaloaldo in attesa del raggiugimento della sua maggiore età, e poi come confermata madre-consorte del monarca; e infine, quando il subentrato Re venne deposto da una congiura di corte nel 626, la resistente sovrana decise di ritirarsi (ormai 56enne) a vita privata, morendo quindi due anni dopo (nel 628: anche se altri storiografi ne riportano il decesso ad un anno prima).

Figura 27

Figura 27

FIGURA 27 – Autore Anonimo (ma Alfredo Colella), I Domini Longobardi alla morte di Agilulfo (616), senza data (ma del 2016)

La Regina fu sepolta con tutti gli onori nel tempietto palatino di San Giovanni a Monza (l’edificio che poi nel Trecento divenne il più ampio Duomo cittadino) di cui – come vedremo – fu la grande fondatrice e costruttrice, e munifica benefattrice, venerata dal popolo locale come beata per le sue pie e caritatevoli azioni verso la propria gente (anche se la Chiesa di Roma non abbia mai confermato liturgicamente il suo culto).

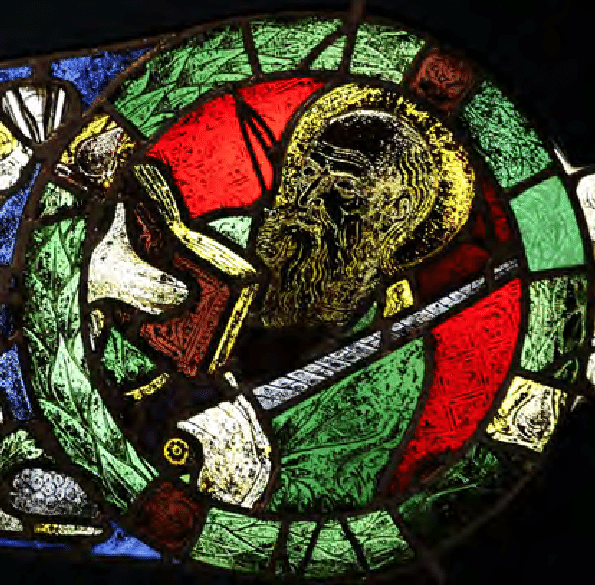

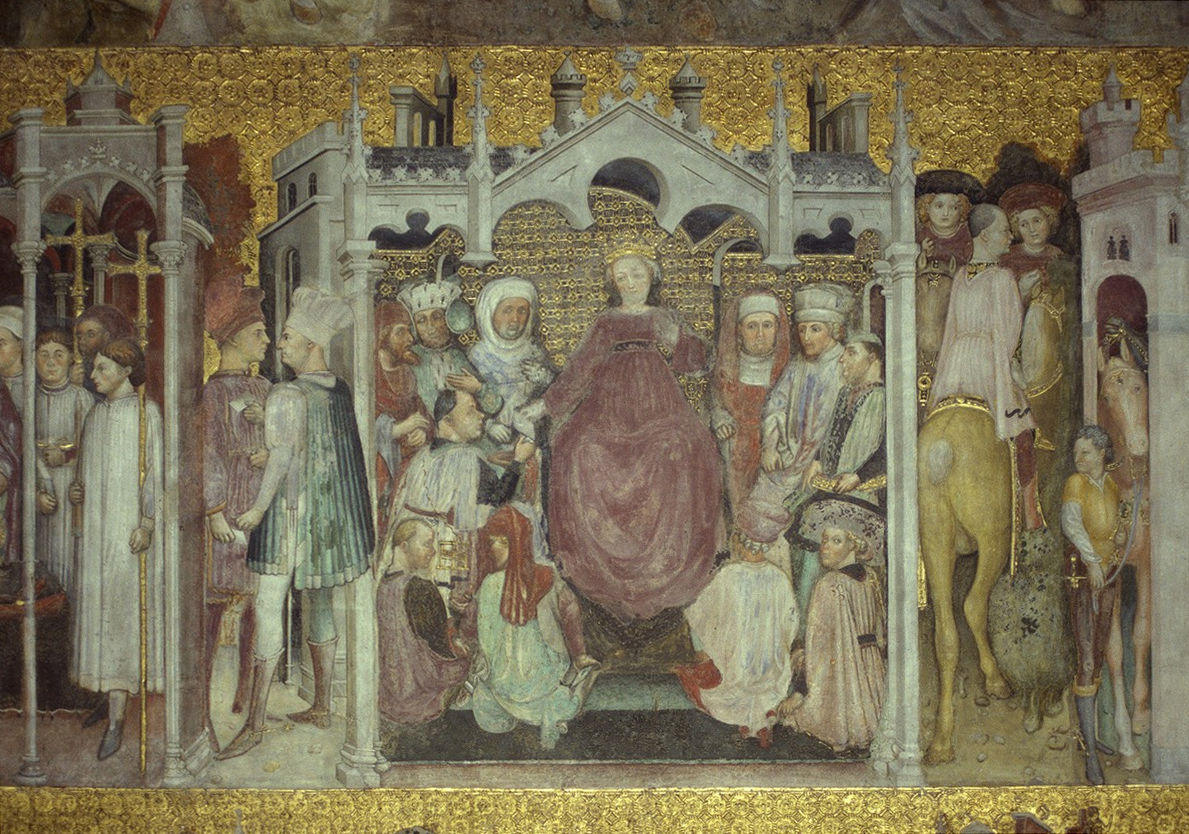

Il personaggio di Teodolinda, infatti, fu stimato per tutto il periodo del proprio regno, e molto amato dai sudditi, che la resero elemento fondamentale di numerose leggende e racconti popolari. E con il passare dei secoli divenne anche un soggetto riconosciuto di grande ricordo commemorativo, che soprattutto coinvolse anche la nobiltà lombarda, raggiungendo il proprio apice di considerazione nel Quattrocento, quando Filippo Maria Visconti, Duca di Milano (ed ultimo della dinastia viscontea) commissionò la esecuzione (in realtà si trattò di una risistemazione più ampia di un precedente spazio eretto alla fine del Trecento), nel 1440 (con conclusione nel 1446) della famosa Cappella di Teodolinda nel Duomo di Monza, divenuta artisticamente importante per la splendida decorazione dei grandiosi affreschi realizzati dai pittori milanesi Zavattari (di cui tratterò più avanti) illustranti la vita della regina longobarda, in un maestoso ciclo di dipinti che costituisce il più grande esempio italiano di Gotico Internazionale.

Le sue opere pubbliche

Teodolinda fu una donna oltre che bella anche intelligente e saggia, e non soltanto considerata e adorata dal suo popolo quale istitutiva regina (perché durante il suo regno riuscì a dare ai Longobardi potere e prosperità) ma particolarmente per essersi dimostrata una munifica mecenate, sostenitrice di vari attività e lavori (benèfici e materiali) per la sua comunità. Una attribuzione sociale che le è rimasta impressa – quasi come una predestinazione di ruolo – perfino nel significato verbale dello stesso suo nome, che vorrebbe dire – nella antica lingua germanica – Protettrice del Popolo (combinazione di Theud, gente, e Lind, scudo).

Però la parola Teodolinda che noi usiamo è comunque la forma italianizzata (volgar-tedesca) della denominazione consolidatasi nella tradizione storica e letteraria dell’Italia medievale (di epoca longobarda e successiva), quale definizione alterata della più originaria e giusta Teodelinda (che si ritrova in varie attestazioni documentarie storiche, tra cui il Papiro del Tesoro del Duomo monzese del 650 che la denomina Theodelinda, allo stesso modo che si legge nelle coeve lettere inviatele dal Papa Gregorio I), a sua volta proveniente dalle trascrizioni di Theudelinda (usata dal cronista delle gesta longobardiche, lo storico Paolo Diacono, nella sua Storia dei Longobardi del 787-789), di Theodellende (incisa sul suo sarcofago tombale monzese traslato in duomo nel 1318), nonchè del più antico Theodelenda, riportato sull’Evangelario della sovrana, dono fattole nel 603 sempre dal pontefice Gregorio quale attestazione di riconoscimento per la riuscita conversione dall’Arianesimo al Cattolicesimo della popolazione longobarda da lei attuata, segnatamente in occasione del battesimo del proprio figlio Adaloaldo, primo monarca dei Longobardi ad essere battezzato cristianamente.

La conversione dei Longobardi al Cattolicesimo

E’ questa opera di cambiamento di fede religiosa che costituisce il perno della attività operativa teodolindesca nel suo complesso, perché da tale atto di trasformazione di credo provengono tutti gli altri fatti anche materiali e fisici della sua azione verso i propri sudditi, e le ulteriori persone in genere della propria epoca.

Perché, sottostantemente, la conversione fideistica comportava anche una sorta di atto di unione per una popolazione di medesima stirpe ma politicamente dispersa in Italia ed anzi con forti conflitti interni di genere soprattutto religioso (e di potere).

I Longobardi infatti erano – per tradizione atàvica – pagani, e adoranti diverse divinità mitologiche ancestrali; mentre coloro che già avevano accolto il Cristianesimo non aderivano alla ortodossità papal-romana bensì alla concezione (dalla Chiesa Cattolica rifiutata e considerata eretica) ariana (ideologia di culto imposta da Alboino nel 568), che negava la natura divina di Cristo.

E per la verità neppure Teodolinda, che era comunque cattolica, si poteva ritenere una piena osservante del credo cristiano ufficiosamente riconosciuto, in quanto ne seguiva una sorta di versione nestoriana (cosiddetta dei Tre Capitoli, riferita agli scritti teologici di Teodoro di Mopsuestia, Teodoreto di Ciro, e Iba vescovo di Edessa) che aveva creato uno scisma di interpretazione concettuale sulla natura umano-divina di Gesù (considerata con due aspetti totalmente separati e non coincidenti ipostaticamente, come veniva invece attestato canonicamente), condannata ideologicamente ma tollerata dal Cattolicesimo istitutivo, e nel caso specifico accolta criticamente dal Papa Gregorio Magno tramite la mediazione del missionario irlandese Colombano (divenuto poi santo: il noto predicatore di Bobbio – la località emiliana tra Piacenza e Novi Ligure dove è stata costruita la importante omonima abbazia – sostenuto dalla stessa regina longobarda).

Edifici a Torino e Monza

Conseguenza di questa azione prettamente di fede (non deve venire dimenticato che la religione a quell’epoca, come per vari secoli dopo, costituiva una determinante priorità di identità cultural-politica per le persone singole e per una nazione) è stata la derivata attività costruttiva che Teodolinda sostenne ed attuò per definire la organizzazione civile, oltre che di culto, del regno longobardo.

Siccome il marito Agilulfo, con la sua salita al trono del reame longobardico, aveva attuato lo spostamento della capitale del suo regno da Pavia a Milano (città vicino alla quale, a Monza, la moglie stabilì la propria nota dimora estiva), lasciando definitivamente la propria sede storica di Torino (di cui divenne duca il proprio figlio Arioaldo) che era costituita dalla Corte Ducale (la romana Curia Ducis, scelta quale proprio Palazzo, che si trovava nel sito antico degli edifici romani nella attuale zona del Parco Archeologico delle Torri Palatine), la sua consorte e regina Teodolinda ebbe facile agio a procedere in cospicui intervenenti nelle località di nuovo assetto del proprio reame.

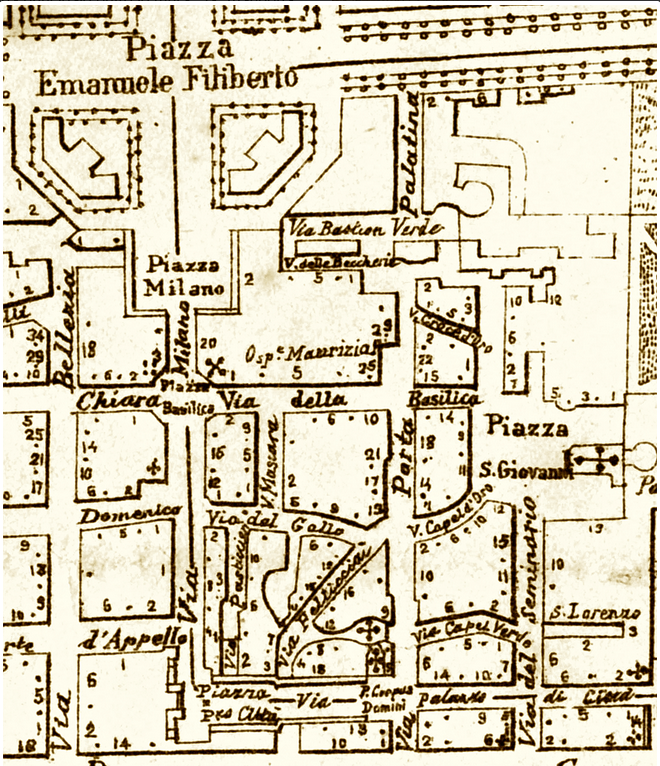

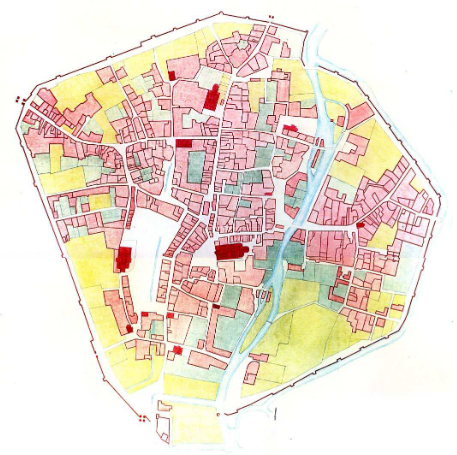

Ed a Torino, il sito ducale agilulfiano di origine, da alcuni studiosi (come l’ingegnere torinese e romanziere storicistico Luca Buggio nel 2014, sulla base di precedenti indicazioni topografiche torinesi risalenti al primo-Settecento, e particolarmente provenienti dalla cartografia Torino – Città superba e forte, la Capitale del Piemonte elaborata nel 1700 dal cartografo tedesco Mattheus Seutten di Augusta, “geografo imperiale” di Carlo VI) era individuabile tra le Vie della Basilica e di Porta Palatina, come si ritrova riportato nella copia in italiano della Mappa Napoleonica di Torino del 1808 disegnata originariamente da Laurent Lombardi “Architetto Municipale”; mentre da altri autori (particolarmente lo storico torinese Riccardo Brayda, che nel 1890 ne scoperse il sito archeologico e ne descrisse le vicende storiche secolari) era riconosciuto nel vecchio Palazzo del Senato, parzialmente oggi conservato [Figure 28 e 29-30, e 31-32].

FIGURE 28 e 29-30 – Il sito dell’antico Palazzo Ducale longobardo a Torino nelle due ipotesi più accreditate: nella ricostruzione grafica effettuata nel 2014 dall’ingegnere torinese e narratore storico Luca Buggio (ripresa dalla mappa di Torino – Città superba e forte, la Capitale del Piemonte elaborata nel 1700 dal “geografo imperiale” di Carlo VI, il tedesco Mattheus Seutten di Augusta: la Corte del Duca è al Numero 6) [sopra], riportato anche (foto di Corrado Gavinelli del 2022) nel particolare della Mappa Napoleonica del 1808 (Piano della Città Imperiale di Torino e dei suoi Sobborghi, con i Nomi delle Vie e Numeri) “Disegnato da Laurent Lombardi”, cartografo “municipale” torinese, in cui il palazzo del Duca lomgobardo si ritrova collocato tra la Via della Basilica e la trasversale Croce d’Oro sulla area cittadina dell’allora cosiddetto Museum [sotto]; e quindi nella ubicazione riferita allo storico torinese Riccardo Brayda, scopritore nel 1890 del suo luogo archeologico di cui trattò la storia, che la ha ritenuta invece nella zona del vecchio Collegio dei Catecumeni (quale si vede nel dettaglio della Carta di Torino – Contesto – La piazza triangolare – segnata con la ellisse rossa, pubblicata nel 2022 da autore ignoto sul sito telematico AtlasFor) e dislocata sul vecchio sito della Casa del Senato (si vedano le Figure 31 e 32 ) [in basso] nelle odierne Piazza e Via IV Marzo (che sono state realizzate dopo il 1885 in base alle nuove leggi per la bonifica della città e dei centri antichi, tramite un piano di risanamento alquanto demolitivo e non restauratore come avveniva a quell’epoca per gli edifici fatiscenti)

Figure 29 (sopra) e 30 (sotto)

Figura 31

Figura 31

FIGURE 31 e 32 – Autore Ignoto della Agenzia AtlasFor, Piazza IV Marzo Torino – La Casa del Senato, 1998 [sopra], e Fotografo Anonimo della Agenzia Diciott di Torino, Casa del Senato, 2012 [sotto]. Dell’antico edificio senatoriale solamente la facciata medievale (la cui insolita altezza di quattro piani mostra tutta la importanza di caseggiato storico) è rimasta intatta nei secoli, e la foto di fine-Novecento ne mostra la evidente condizione di degrado. Nel 1890 il precedentemente citato Brayda, durante le demolizioni e ricostruzioni nel quartiere, rinvenì sotto le incrostature murarie degli intonaci sovrapposti nel tempo sulle pareti degli edifici, le forme medievali (e nel sottosuolo le fondamenta romane) della Casa del Senato, pesantemente danneggiata dalla incuria dei proprietari e dai bombardamenti della seconda guerra mondiale; cui di recente si è provveduto ad un opportuno restauro, per quanto parziale, tra il 2012 e il 2013 ad opera degli architetti torinesi Giorgio De Ferrari e Vittorio Jacomussi, che hanno completato il loro intervento con la aggiunta nuova di una torre postmoderna (decostruita sul genere del famoso progettista statunitense Frank Owen Gehry: l’architetto, per intenderci, del noto Museo d’Arte a Bilbao) in ricordo del torrione originale

Figura 32

Figura 32

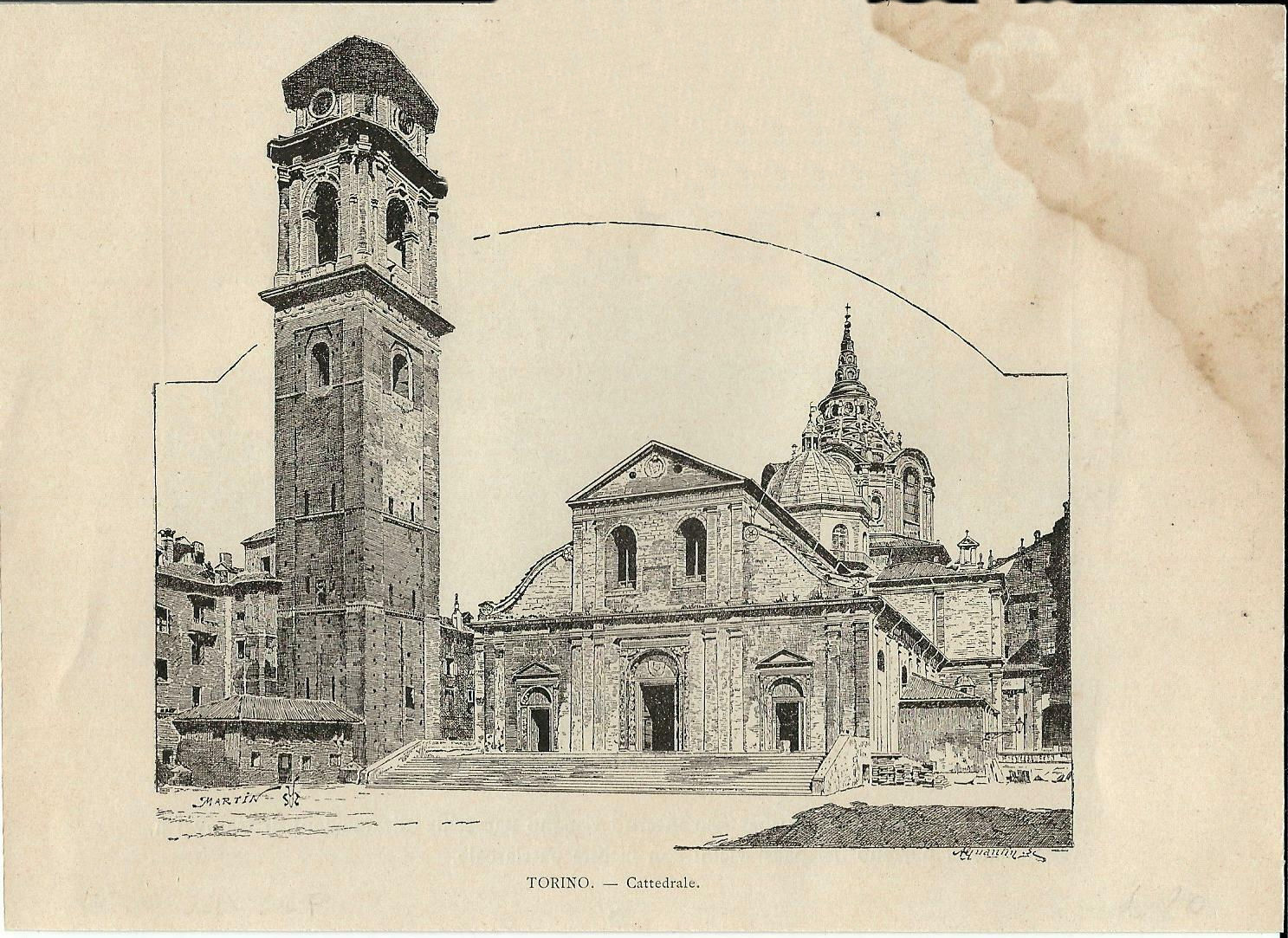

LA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA A TORINO

Ed avendo Teodolinda proclamato il santo battezzatore di Cristo (all’epoca competitore privilegiato nel culto cristiano-arcaico dei personaggi evangelici, perfino nei confronti della figura stessa di Gesù, in quanto considerato il Santo Precursore, avendo profetizzato l’avvento di Cristo ancòra prima della sua nascita) protettore dei Longobardi e quale patrono di Torino e di altre località varie, è plausibile – come viene dagli storici riportato – che proprio nel capoluogo piemontese dal 591-92 la regina avviò la costruzione iniziale dell’odierno Duomo torinese, che fece completare (nel suo primo assetto templare) nel 615. Della antica costruzione nulla rimane poiché i vecchi edifici vennero demoliti tra 1490 e 1492 per fare posto all’attuale cattedrale progettata dall’architetto rinascimentale Amedeo De Francisco da Settignano, detto Meo Del Caprino, iniziata nel 1491 e teminata nel 1498, con adattamento ulteriore proseguito fino al 1505 [Figure 33 e 34] (ed ampliata poi dal Seicento con varie integrazioni costruttive; tra cui …

FIGURE 33 e 34 – Due immagini (una attuale e l’altra più vecchia) del Duomo di Torino: in una foto del 2019 di autore sconosciuto con pseudonimo Eccekevin (raddrizzata prospetticamente da Corrado Gavinelli nel 2022) [sopra] ed in una cartolina d’epoca (Torino. – Cattedrale.) [sotto] eseguita nel 1885 dall’artista francese, di Parigi, Albert Quantin, incisore e litografo (riprendendola da un disegno dall’artista suo connazionale Henri-Jean-Guillaume Martin, che proprio nel 1885 soggiornò in Italia) [foto di Corrado Gavinelli del 2022]

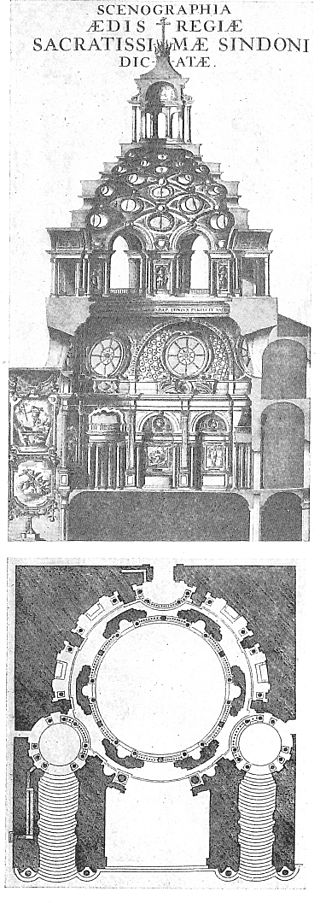

… la famosa Cappella della Sindone, iniziata nel 1649 dall’architetto Bernardino Quadri ma completata nel suo assetto finale dal sacerdote teatino modenese Guarino Guarini tra 1668 e 1683) [Figure 35 e 36].

Figura 35

Figura 35

FIGURE 35 E 36 – Guarino Guarini, Cappella della Sacra Sindone, pianta e sezione, 1682 (incisione ri-stampata dal progetto originale del 1667) [sopra], e Autore Anonimo, La Cappella della Sindone nella sua visione esterna, di data sconosciuta [sotto]

Neppure si sa come potesse presentarsi complessivamente, dentro e fuori, la Chiesa sanbattistina all’epoca di Teodolinda, ma per la condizione del suo ruolo cittadino, o metropolitano, si può congetturare che si mostrasse nella forma semplice della basilica a croce latina, allungata, dovendo accogliere una quantità di fedeli molto più numerosa di una cappella.

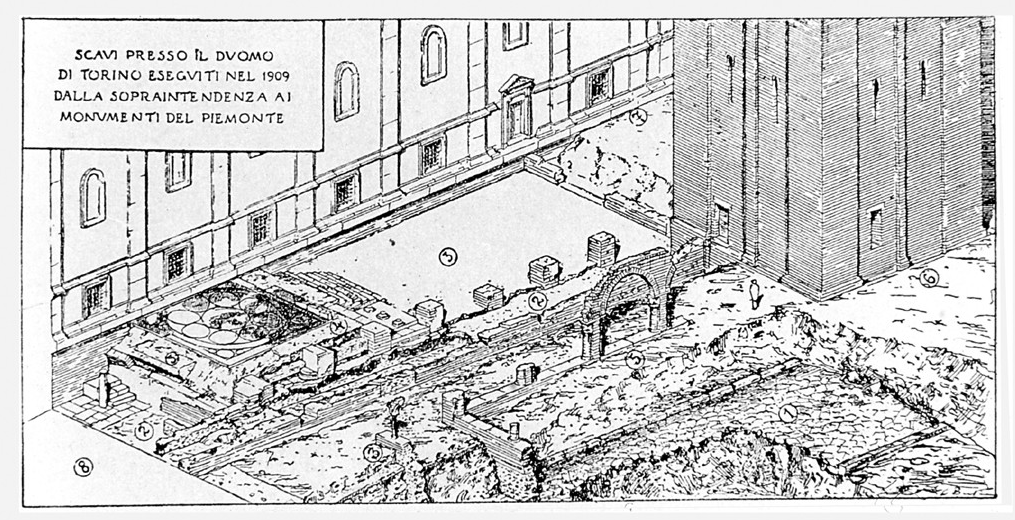

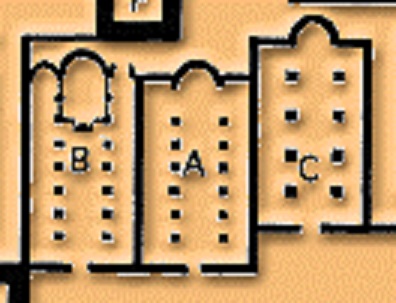

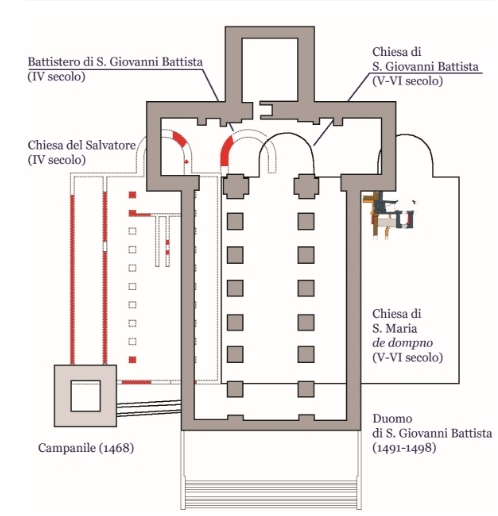

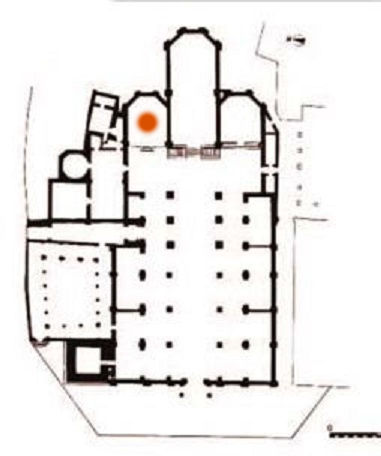

Era dunque un organismo spaziale sul tipo delle chiese paleocristiane arcaiche, il cui aspetto plausibile proviene dai resti rinvenuti, in due scavi archeologici effettuati nel 1840 ed nel 1909, nella odierna area degli attuali San Giovanni e Palazzo Reale, che scoprirono tre antiche basiliche, disposte in sequenza e fisicamente attaccate lateralmente (le chiese del Salvatore, eretta dal 580 al 586; di San Giovanni Vecchio – riadattamento della cattedrale da parte di Teodolinda – del 592-615; e di Santa Maria De Dompno, realizzata tra 817 ed 827 quale Cappella Episcopale del vescovo torinese Claudio), sulla cui demolizione è sato costruito il quattrocentesco (ed ancòra odierno) duomo [Figure 37-39].

FIGURE 37-39 – Le cosiddette Tre Chiese, paleocristiane, esistenti sull’area del Duomo torinese prima della sua costruzione quattrocentesca: in un disegno assonometrico (Scavi presso il Duomo di Torino eseguiti nel 1909 dalla Sopraintendenza ai Monumenti del Piemonte) di Cesare Bertea, ingegnere dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti del Piemonte e della Liguria allora diretta dal pittore ed architetto Alfredo d’Andrade (il famoso costruttore del Borgo Medievale al Valentino in Torino), “emersi dalle demolizioni del 1899 e dagli scavi del 1900”) [sopra]; la terna di edifici ecclesiali prima della costruzione della odierna cattedrale di San Giovanni Battista (Le Tre Chiese antecedenti al Duomo in una foto anonima del Centro Archeologico di Torino del 2012: A Chiesa del Salvatore, B il vecchio San Giovanni, C Santa Maria De Dompno) [sotto], e la nuova basilica taurinense – Duomo di S. Giovanni Battista (1491-1498) – in un rilievo planimetrico del 2018 di autore anonimo della Associazione Culturale Landscapefor di Torino [in basso]

Figura 38

Figura 38

Figura 39

Figura 39

Il San Giovanni torinese dunque, come le altre sue due chiese attiguamente parallele, era composto da un semplice organismo latinamente cruciforme a pianta rettangolare absidata diviso in tre navate sorrette da uguali pilastri lapidei [Figura 38, Numero A].

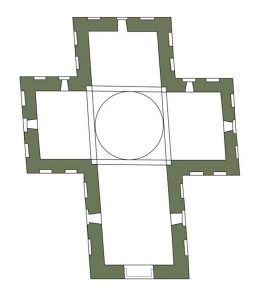

LA CAPPELLA PALATINA A MONZA

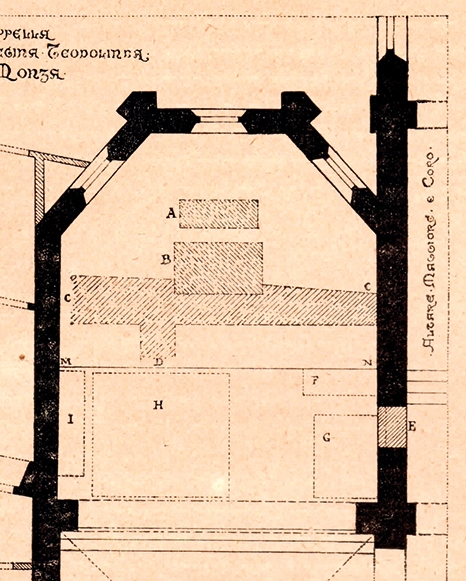

Invece, diversamente dalla chiesa basilicale allungata a Torino, quasi contemporaneamente Teodolinda fece erigere a Monza una propria Cappella Palatina, e questa volta nella forma più compatta della croce greca di provenienza bizantina [Figura 45]: tipologia tradizionalmente impiegata nei templi palaziali, poiché tali impianti di culto non dovevano servire alla popolazione comune, ed erano di esclusivo uso, privato e concentrato, per i signori (ed eventualmente per le cerimonie della corte).

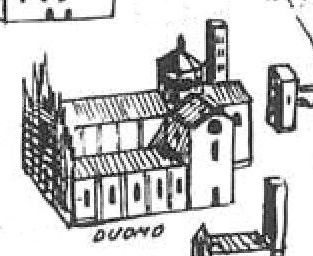

Nel borgo monzese, località – come accennato – dalla regina resa capitale estiva del Regno longobardo, questa cappella nuova dedicata anche essa a San Giovanni Battista, venne concepita come parte integrante del Palazzo Reale (che la sovrana fece costruire sempre insieme alla cappella), e poi a sua volta, nel procedere dei secoli, sarebbe stata inglobata, alquanto modificata, nell’impianto medievale del Duomo cittadino (come tuttora si può vederla).

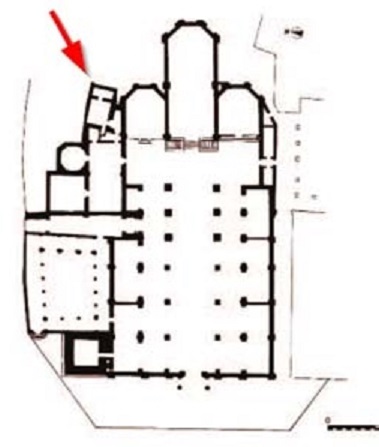

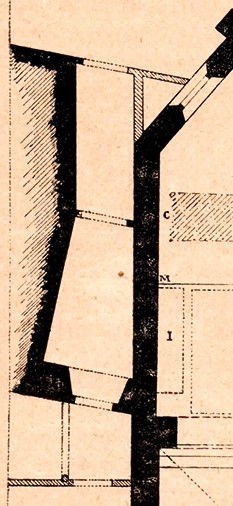

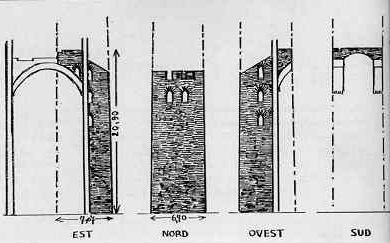

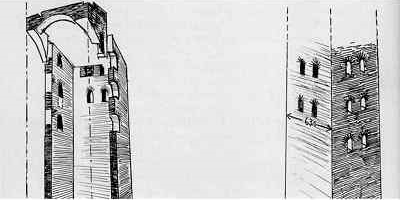

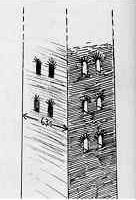

In realtà si trattava di un Oracolo (ovvero Oratorio, nel senso di tempietto dove pregare) privato, realizzato tra 595 e 628, di cui rimangono pochi resti, a lato della abside della odierna basilica monzese ed addossati alla cosiddetta Torre Longobarda (un edificio stretto e alto, a doppio vano, appoggiato alle pareti esterne del duomo innalzato nel 1300-1346, di cui specificamente tratterò più avanti) [Figura 40].

Figura 40

Figura 40

FIGURA 40 – Corrado Gavinelli, Il sito della Cappella di Teodolinda nell’odierno Duomo di Monza, 2022 (da una immagine – Basilica di San Giovanni Battista – del 2012 di Paolo Cecchellero, della Agenzia Telematica Animated Web di Milano: è però la planimetria del Duomo di Monza nella sua condizione attuale, con la Cappella teodolindica (segnata in pallino rosso) nella sua condizione non originaria e post-trecentesca

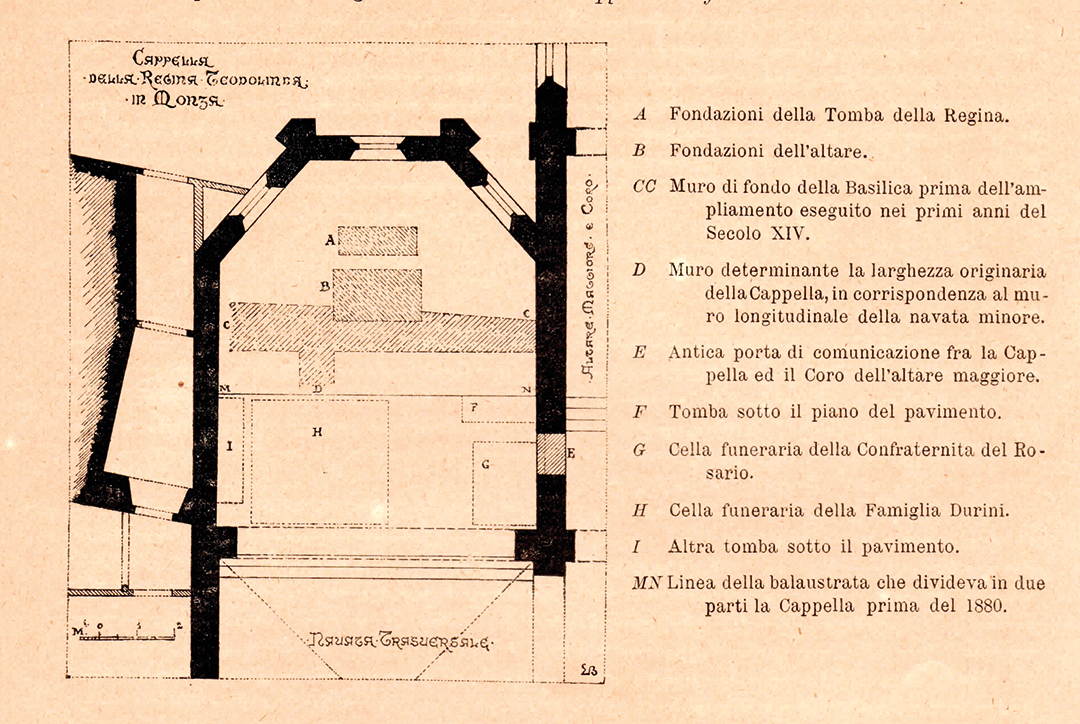

Un rimasuglio del suo aspetto fisico di epoca longobarda lo si ritrova nei disegni di rilievo che l’architetto milanese Luca Beltrami ha eseguito nel 1904 in sèguito agli scavi di ricognizione archeologica da lui effettuati tra il 1890 e il 1908 per i lavori di restauro dell’edificio (particolarmente applicati alla facciata, al sarcofago sepolcrale teodolindico, ed all’altare maggiore) [Figura 41]; con cui il restauratore milanese ricollocò il monumento tombale della regina (che alla morte della sovrana dei Longobardi – avvenuta nel 628 mentre ancòra la sua cappella non era terminata – era stato posto al centro della attuale navata sinistra, e poi trasferito nella odierna Cappella di Teodlinda nel 1308) durante i lavori iniziali di riedificazione del duomo nuovo (riponendolo definitivamente dove ancòra adesso si trova) [Figura 42].

FIGURA 41 [sopra] – Luca Beltrami, Pianta della Cappella di Teodolinda con le strutture ricavate durante gli scavi, 1904. E’ la parte absidale del vecchio Oratorio teodolindico di epoca longobarda conservato dalla demolizione trecentesca effettuata per erigere il nuovo Duomo di Monza, rilevata dall’architetto-restauratore milanese durante le sue ricognizioni di risistemazione (foto di Corrado Gavinelli del 2022)

Figura 42

Figura 42

FIGURA 42 – Pietro Majocchi, Il Sarcofago di Teodolinda – 1308, 2006. La sepoltura teodolindica, avvenuta in un avello sotto terra scavato nella vecchia abside della Cappella della regina come è stata identificata dagli scavi beltramiani, dietro il vecchio altare [si veda la Figura 40 alla Lettera A] viene disotterrata nel 1308 e riposta in un sarcofago collocato nella cappella di San Vincenzo nel transetto del costruendo nuovo Duomo monzese. Spostato ancòra due volte, finalmente la cassa tombale lapidea di Teodolinda viene sistemata nel 1890 nella cappella teodolindiana come la si ritrova ancòra adesso, sollevata su quattro colonnine granitiche, volute (e disegnate) dal Beltrami

Gli storici convenzionali del tempio monzese considerano la forma rimasta della attuale Cappella di Teodolinda (quella tramandata nei rilievi di scavo disegnata dal Beltrame, per intenderci) l’effettivo aspetto dell’originario tempio di San Giovanni voluto dalla regina longobarda. Ma in tale sua configurazione – alquanto planimetricamente differente dagli spazi centrali, a croce greca, prediletti dalla sovrana e tipicamente (tipologicamente) in uso a quell’epoca per questo genere di organismi ecclesiali – la sua conformazione presenta una esplicita incongruenza morfologica rispetto al modello longobardico, apparendo come un normale impianto di spazialità absidale, tronca al proprio ingresso, sagomata da una geometria di fondo con tre pareti poligonali (sicuramente riadattata negli interventi di ricostruzione della cattedrale successiva) [Figura 43].

Figura 43

Figura 43

FIGURE 43-46 – La parte muraria rimasta della Cappella longobarda iniziale, nel particolare del rilievo beltramesco del 1904 [si veda la Figura 40], costituente la zona absidale dell’edificio originario [sopra]. Che nella sua configurazione antica doveva proseguire dentro l’attuale Duomo, secondo la figura da me ricomposta (Corrado Gavinelli, Ricostruzione dell’originario Oratorio di Teodolinda a croce greca, 2022) [sotto] nella sua possibile totalità di organismo spaziale basato su uno schema planimetrico greco-cruciforme ad abside tonda (Autore Anonimo, Basilica a Croce Greca, senza data) [in basso], e però conformata con le murature absidali smussate in tre tratti parietali (molto probabilmente ricomposta nelle trasformazioni trecentesche), nel modo in cui si evince dalla mia conseguente ricostruzione (Corrado Gavinelli, Ricomposizione dell’impianto cappellare teodolindico monzese con la parte del presbitero sagomata, 2022) [più in basso]

Figura 44

Figura 44

Figura 45

Figura 46

Questo ambiente cappellare invece, a mio parere, era diversamente conformato in una planimetria – poi parzialmente distrutta, e altrimenti trasformata – impostata secondo una completante croce greca che invadeva lo spazio della navata laterale destra della basilica trecentesca, ricavata dagli iniziali lavori di costruzione del nuovo edificio, nel 1306-07, ed evidentemente foggiata a cappella tradizionale per ospitare il sepolcro teodolindico da conservare [Figure 44-46].

Ma per valutare ancòra di più la sua condizione tipologica antica, e di tradizione bizantina, la si può idealisticamente ipotizzare – attuando una azzardata conformazione sofisticata della cappella ricomponendola in una estremizzata planimetria centrale ottogonalizzata [Figura 47], in un organismo circolar-smussato, di pura fantasia disegnativa ma utile per comporne

FIGURA 47 – Corrado Gavinelli, Ottogonalizzazione Idealizzata dell’Oratorio di Teodolinda nello schema tipologico caratteristico delle Cappelle Palatine antiche, 2022. Questa ricostruzione inventiva, puramente ideale, è stata da me eseguita per considerare la forma totalmente poligonale riscontrabile negli altri organismi cappellar-palaziali (si vedano le figure 48-51)

una comparazione figurale con gli organisnismi di questo genere ad impianto centralizzato dell’epoca, nonché precedenti e successivi, presenti nelle realizzazioni più note della storia della architettura antica e primo-medievale.

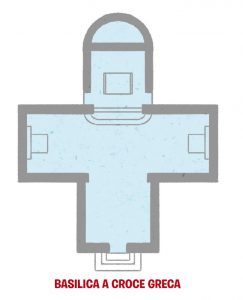

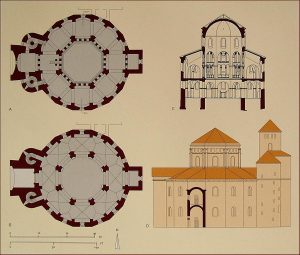

I quali rinviano alla centralità assoluta di altre cappelle palatine maggiormente antiche (come quella del più esemplare di quegli edifici, fatto erigere – nel 792-804/05, ad opera delll’architetto tedesco Ottone da Metz – da Carlo Magno ad Aquisgrana dentro il proprio Palazzo Reale [Figure 48 e 49], e rimandanti perfino

FIGURE 48 e 49 – La Cappella Palatina fatta costruire da Carlo Magno ad Aquisgrana dentro il proprio Palazzo Reale nel 792-804/05, ad opera dell’architetto tedesco Ottone da Metz, nella tipica forma ottagonale semplice (evidenziata in nero spesso nella generale Planimetria del Piano Terreno: di Autore Ignoto, Aachen, senza data) [sopra, a sinistra] e in un disegno di visualizzazione totale (Disegnatore Sconosciuto, Cappella Palatina di Aquisgrana, 2017) [sopra, a destra]

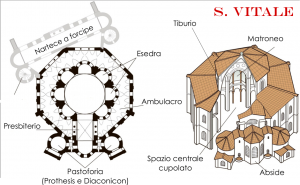

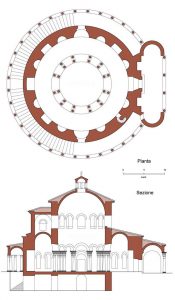

ai precedenti e più vecchi mausolei paleo-cristiani (quale è il bizantino-ravennate edificio di San Vitale, del 532-547) e tardo-romani (come la rotonda per Santa Costanza – la Costantina figlia dell’imperatore Costantino – a Roma, eseguita nel 337-351) [Figure 50 e 51].

FIGURE 50 e 51 – Giacomo Campoli, Pianta della Basilica di San-Vitale, 2016 [sopra, a sinistra]; e Autore Anonimo della Agenzia ArchWeb di Roma (specializzata in restituzioni grafiche di architetture “dalla tipologia edilizia, al dettaglio architettonico”), Mausoleo di Santa Costanza, senza data [sopra, a destra]. La tipologia a pianta centrale delle cappelle palatine rimanda ai precedenti organismi architettonici paleo-cristiani, bizantini (come il San Vitale ravennate, edificato nel 532-547) e tardo-romani (Santa Costanza a Roma, ancòra in forma di rotonda circolare di tipo classico, che venne fatta costruire da Costantina, figlia dell’imperatore Costantino, nel 337-351)

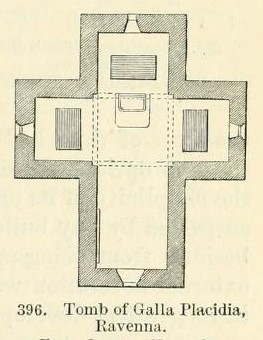

Ma tra tutti questi modelli architettonici antichi, l’esemplare che più di altri, per morfologia tipologica soprattutto planimetrica, si può considerare vicino alla Cappella di Teodolinda, può essere il semplice ed arcaico Mausoleo bizantino di Galla Placidia costruito a Ravenna in una epoca di intermedia datazione storica (e comunque precedente di due secoli all’Oratorio teodolindico) rispetto agli altri edifici prima considerati [Figura 52 (e 53-54)], e

FIGURA 52 – Fotografo Anonimo con pseudonimo Currybet (ma Martin Belam), Ravenna, Italia – Mausoleo di Placidia, 2006

segnatamente edificato tra il 427 ed il 429 durante la reggenza placidiana (425-437) quale regnante in carica per la minore età del figlio Valentiniano. Composto in una contratta croce latina tendente alla centralità greca – ed inoltre con un impianto geometricamente sghembo rispetto alla regolare disposizione dritta, ortogonale, che i vecchi testi di storia hanno sempre tramandato con rilievi inesatti [Figure 53-54], la cui effigie di cristianità si riflette nel famoso cielo stellato della cupola realizzato a mosaico dentro la cappella [Figura 55] – questo …

FIGURE 53-55 – Disegnatore Ignoto, Tomba di Galla Placidia, Ravenna, 1853 (immagine planimetrica ripresa da un disegno dell’architetto tedesco Alexander Ferdinand Von Quast del 1842, eseguita per il libro dell’architetto e storico scozzese James Fergusson, il Manuale Illustrato di Architettura, comprendente “un reendiconto conciso e popolare dei diversi stili architettonici prevalenti in tutte le epoche e nazioni”, pubblicato nel 1855 dallo stampatore londinese John Murray) [sopra, a sinistra]; Grafico Anonimo del sito telematico The White Page, Mausoleo di Gallia Placidia, senza data (ma dopo il 2018) [sopra, a destra]; e Charles Sturt, Cupola di Galla Placidia, 2019 [sotto]. La planimetria realizzata dal disegnatore fergussoniano riporta una impropia sagomatura, ortogonalizzata, secondo il criterio espositivo delle illustrazioni ottocentesche (Figura 53), che il rilievo del 2018 invece mostra nella sua reale immagine sghemba posta di traverso (Figura 54). Morfologicamente, la croce latino-greca della planimetria placidiana è la proiezione terrena del mosaico cruciforme cristiano intarsiato nel cielo del soffitto dell’edificio (Figura 55). Per la Cronaca, Galla Placidia era figlia di Teodosio detto il Grande (ultimo imperatore romano-antico) e sorella degli imperatori successivi Arcadio e Onorio; ed il suo monumento architettonico non era un edificio commemorativo, bensì una costruzione funeraria cristiana ad uso di tomba propria e famigliare, risalente al 427-429

Figura 55

Figura 55

… eccezionale monumento tanto corposo e sobrio all’esterno (nei suoi nudi laterizi) quanto elaborato e particolareggiato dentro (con splendenti mosaici interni di ignoto artista ravennate), è stato in origine concepito (e come tale fatto costruire) dalla stessa regina per essere il sepolcreto proprio (e di suo marito Costanzo III co-imperatore di Occidente, nonché del fratello Flavio Onorio), che tuttavia non occupò mai: poiché, alla propria morte – nel 450, avvenuta a Roma – la salma della sovrana venne deposta nel Mausoleo Onoriano della città eterna (edificato per contenere i corpi defunti di Flavio Onorio, primo monarca del Sacro Romano Impero di Occidente, e dei suoi famigliari, presso la antica basilica di San Pietro).

Sull’aspetto edilizio effettivo della Cappella originaria di Teodolinda dunque, abbiamo visto che non esistono immagini di riferimento costruttivo accettabili, ma soltanto ricomposizioni congetturali; nonché alcune rappresentazioni figurative trasmesse dall’arte pittorico-scultorea, di configurazione però incerta (come appare nel dipinto dell’italiano Federico Faruffini – Agilulfo dona gioielli alla giovane Regina Teodolinda ed il modello del Duomo di Monza – del 1860) [Figure 56-57] se non decisamente erronea (quale si presenta il plastico preliminare della statua Teodolinda offre il duomo alla città modellato dagli scultori altrettanto italiani Luigi Secchi e Antonio Carminati nel 1890-91 [Figure 58-59]; perché la facciata

Figura 56

Figura 56

Figura 57

Figura 57

FIGURE 56-59 – Il modello della Cappella teodolindica nel particolare del dipinto del 1860 del pittore italiano Federico Faruffini Agilulfo dona gioielli alla giovane Regina Teodolinda con il modello del Duomo di Monza [sopra] e nel quadro intero [sotto]; e analogamente nel plastico preliminare della statua Teodolinda offre il duomo alla città modellato dagli scultori anche essi italiani Luigi Secchi e Antonio Carminati nel 1890-91 (dettaglio ed opera completa) [in basso e più sotto]. Queste immagini artistiche non possono venire però considerate del tutto corrispondenti filologicamente all’edificio teodolindico storico, perché non soltanto è probabile che l’Oratorio monzese fosse stato deciso dalla sola regina, indipendentemente dal marito sovrano, e la facciata della basilica nelle mani della statua di Teodolinda è di elaborazione più tarda (milleduecento anni) del periodo di costruzione della Cappella. Per inciso, mi devo scusare della scarsa nitidezza percettiva del plastico dipinto nel quadro faruffiniano, che non sono riuscito a trovare in una migliore definizione figurale (e che provvederò a sostituire con una immagine adatta quando sarò riuscito a reperirla)

Figura 58 [sopra]

Figura 59 [sopra]

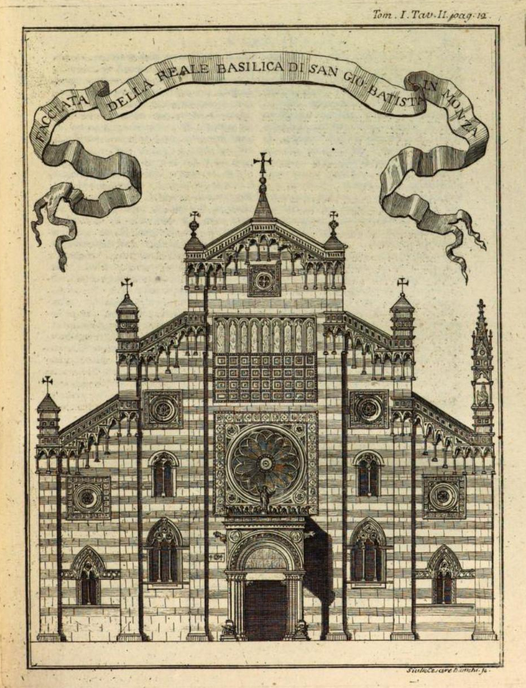

cosiddetta a vento – chiamata con tale eufemismo in quanto appoggiata sulle navate frontali della chiesa – della basilica di Monza è stata realizzata molto più tardi della Cappella, nei lavori trecenteschi di rifacimento di tutto l’insieme ecclesiale: di cui – ho riferito – l’ultima sistemazione definitiva è stata attuata tra Ottocento e Novecento dal Beltrami, per i lavori del quale la immagine esecutiva del modello secchian-carminatiano è stato approntata) [Figure 60 e 61].

Figura 60

Figura 60

FIGURE 60 e 61 – Due immagini, vecchia e odierna, del fronte anteriore del duomo monzese in epoca gotica, nell’aspetto formale trecentesco che sostanzialmente possiede ancòra oggi senza eccessivi cambiamenti: nella incisione dell’artista monzese Giulio Cesare Bianchi del 1793 (Facciata della Reale Basilica di San Gio: Battista in Monza) pubblicata sul testo Memorie Storiche di Monza e sua Corte scritto dal Canonico del Duomo Anton-Francesco Frisi [sopra], confrontato con una foto odierna (Duomo di Monza del 2021) di David Persico [sotto]

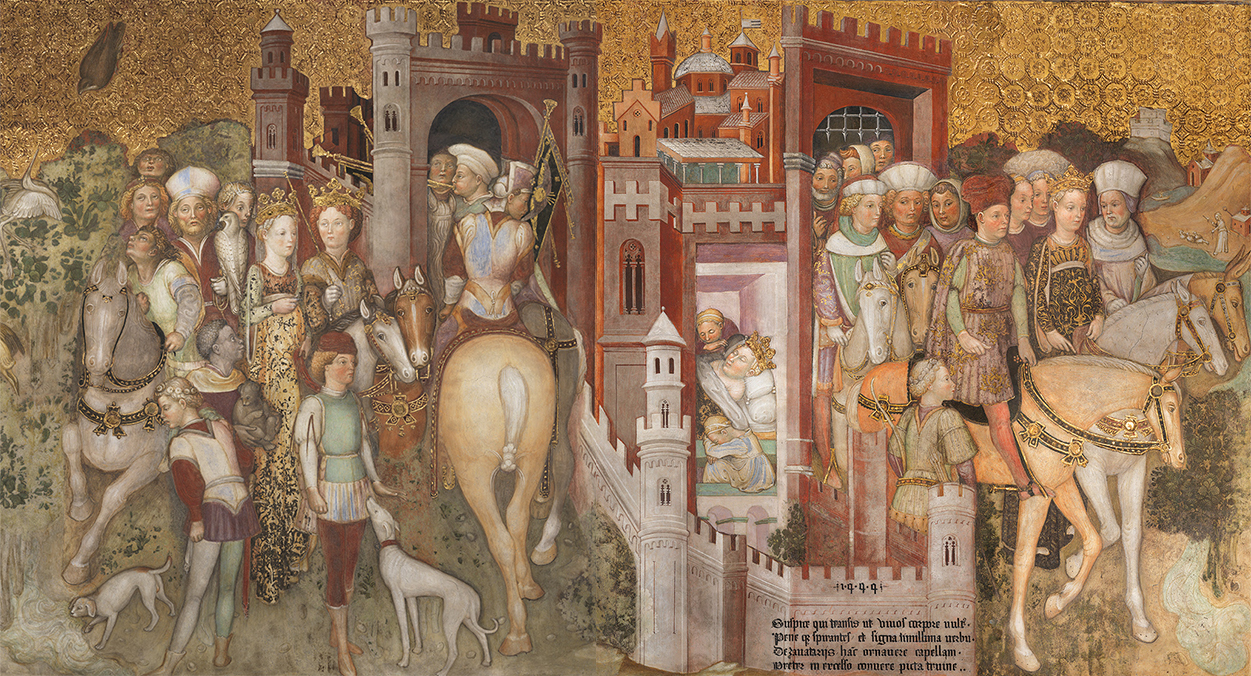

Tornando quindi alla idea iniziale della costruzione della Cappella di Teodolinda originaria, quella eseguita prima delle sue trasformazioni avvenute con la esecuzione del duomo trecentesco (di cui nel ciclo delle Storie teodolidiane dipinte dagli Zavattari già ricordati esiste un eccellente affresco mostrante la Posa della Prima Pietra, che altro non è che la riproposizione sintetica di un tipico cantiere tardo medievale e quattrocentesco) [Figure 62 e 63], secondo la

FIGURE 62 e 63 – La scena della Posa della Prima Pietra del duomo monzese in un dipinto del 1445 degli Zavattari nella Cappella di Teodolind a a Monza [sopra]: il particolare con i muratori al lavoro [sotto] è però, sostanzialmente, la riproduzione di un tipico cantiere edilizio quattrocentesco (foto di Corrado Gavinelli del 2022)

Figura 63

Figura 63

tradizione leggendaria la regina aveva promesso di erigere un tempio dedicato a San Giovanni Battista presso il proprio palazzo monzese, e attendeva una indicazione divina che le segnalasse la località più idonea per farlo. E partita per cercare “un luogo adatto” alla edificazione della sua cappella durante una battuta di caccia [Figure 64 e 65] nella piana

FIGURE 64 e 65 – L’affresco zavattariano mostrante la Partenza per la Caccia (a sinistra) e per cercare un “luogo adatto” dove erigere la Cappella di Teodolinda, nella sua estensione totale [sopra] e nel dettaglio della Regina con il proprio falcone venatorio [sotto] (foto di Corrado Gavinelli del 2022)

boschiva di Monza fitta di olmi (ma anche di querce e vigneti) sulle rive del fiume Lambro, sostando a riposare su una sponda di quel corso d’acqua, le apparve in sogno [Figura 66 (e 62)] una colomba – emblema dello Spirito Santo – [Figura 67]; che, fermatasi poco lontano da lei, le disse, in latino, “Modo” (ovvero Qui) cui solertemente la donna rispose “Etiam” (E sia), suggerendo così il sito sul quale costruire il tempietto (e per la cronaca, dalle due parole pronunciate dall’uccello e dalla sovrana, la consuetudine storica riporta che derivò il primo nome della città di Monza, anticamente chiamata Modoetia).

FIGURE 66-67 e 68 – Il Sogno di Teodolinda nel quale la sovrana longobarda riceve l’annuncio della colomba [sopra, a sinistra] nella sua sembianza iconograficamente convenzionale di Spirito Santo [sopra, a destra] confermante il sito fisico dove costruire la Cappella teodolindica (dettagli degli affreschi degli Zavattari), ed il tipico dolce lombardo a forma di colomba [sotto] (foto di Corrado Gavinelli del 2022)

Figura 68

Figura 68

La colomba come specialità dolciaria di pasticcieria

E a proposito dell’uccello apparso in sogno alla sovrana longobarda, una altra tradizione, questa volta culinaria, tipicamente lombarda, ulteriormente si sovrappone alla leggenda teodolindana della sua visione onirica: si tratta della invenzione della Colomba Pasquale milanese, che sarebbe invece di origine monzese, in quanto risalente ad un particolare episodio riguardante il frate irlandese San Colombano sopra ricordato, solerte evangelizzatore del continente europeo e fondatore di monasteri (tra cui il suo più famoso, quello di Bobbio in Italia, voluto nel 614 al confine tra la Emilia-Romagna e la Lombardia, presso il Fiume Trebbia, su un esteso territorio donatogli proprio dalla Regina Teodolinda) che divenne uno di luoghi culturali più rinomati di allora (e dopo). Al quale predicatore la sovrana monzese era alquanto affezionata, religiosamente, in quanto egli era un sostenitore dell’anti-arianesimo e si era posto a mediatore della concezione dei cosiddetti Tre Capitoli di carattere nestoriano (affermante “la totale separazione delle due nature del Cristo, quella divina e quella umana”), considerata ufficiosamente eretica ma non condannata dal Papa (Gregorio Magno), che veniva seguìta dalla sovrana longobarda.

Questa leggenda teodolindico-colombana narra che nel 612, quando il frate dalla Svizzera scese in Italia per perorare in Vaticano la accettazione della propia regola monastica, sul tragitto per la capitale laziale i sovrani longobardi lo invitarono alla corte di Monza, coi suoi monaci al séguito, per onorarlo – come era di norma in queste solenni occasioni – con un sontuoso pranzo composto di abbondanti portate vegetali e di cacciagione. Ma considerando, quel banchetto, eccessivamente lauto ed esagerato per la moderazione cibaria perseguita dai frati, il futuro santo lo rifiutò; ma per evitare che Teodolinda si offendesse per quel brusco diniego, Colombano si inventò una scappatoia, chiedendo di benedire il pasto, e trasformando quindi tutti gli alimenti in colombe di pane.

In questa narrazione ovviamente inventiva (che per la prima volta venne riportata dal Frate Giuseppe Bernardino Burocco, monaco francescano monzese dell’Ordine Minore degli Osservanti, che ne scrisse nel 1729 sulla sua miscellanea di Fragmenti Memorabili – Dell’Imperial Città di Monza – Da vari libri historici, e diverse scritture antiche raccolti) risulta sostanzialmente che la Colomba dolciaria è di San Colombano.

Ed invece quella di Teodolinda è fatta riferire ad una diversa occasione, accaduta dopo la scoperta del luogo per la costruzione della propria Cappella, allorchè la regina, tornata al suo Palazzo monzese dopo avere trovato il luogo su cui erigere la propria Cappella, decise di offrire un pranzo di festeggiamento ai suoi cortigiani, comprendenti dolci conclusivi a forma di colomba, farciti con pezzi di frutta all’interno e ricorperti di mandorle in superficie: in quella stessa confezione che ancòra oggi riconosciamo nel tipico uccello pasquale [Figura 68].

E però, per complicare ancòra di più i fatti (o i miti), esiste anche una precedente versione pasticciera a riguardo della colomba dolciaria, risalente al 572, e che sembrerebbe – narrativamente – la più accettabile: perchè questa cronistoria fa risalire l’origine del dolciume in forma colombare alla iniziale epoca longobarda di Re Alboino, in riferimento al fatto che egli, valicate le Alpi, intraprese la propria guerra di conquista della Italia assediando Pavia, e conquistando la città dopo tre anni di blocco dall’esterno; e che i Pavesi, per evitare la furia degli assalitori, fecero loro il dono di soffici dolci dall’aspetto di colomba, come gesto di pace (in ricordo dell’uccello biblico del diluvio universale). Un gentile atto di considerazione verso il nemico vincitore, che – sempre stando alla leggenda – fece evitare il truce saccheggio della città e condusse Pavia ad essere nominata capitale del nuovo regno dei Longobardi.

Ad ogni modo, indipendentemente da tutto, questa primizia lombarda – di originaria confezione monzese o pavese – resta sempre una indiscussa tradizione antica di matrice longobarda.

E del suo contenuto figurativo non si deve trascurare tutto il riferimento semantico-religioso che appartiene all’altrettanto leggendario columbide chiaramente rinviante al mito della Arca di Noè nel ritrovamento della terra inondata da riabitare; ma anche (soprattutto per la quercia e la vite ad essa avvinghiata di cui scrive la narrazione del Burocco) alle credenze pagane nordiche dei druidi e dei sacerdoti celti di atavico ricordo anglo-germanico, ed alle pratiche sciamaniche ancòra più antiche degli aruspici classici che interpretavano il volo degli uccelli: dei quali la Teodolinda si fa partecipe e trasformatrice complessiva – quale sacerdotessa laica, ma di rango regale – di un cerimoniale sacro di fondazione per la propria cappella, in veste di più cristianizzata ritualità.

Infine, questa particolarità cibaria nell’aspetto di volatile, prima inesistente nei pranzi regal-nobiliari della Italia settentrionale, cominciò a sostituire il dolce convenzionale nei pasti medievali, alla cui conclusione esso veniva dato sotto forma di confetti, o piccoli pasticcini delicati ovoidali (come gli stessi Zavattari hanno delineato nel loro affresco raffigurante il Banchetto di Nozze tra Teodolinda ed Agilulfo) [Figure 69 e 70], e non nella forma del grosso e gonfio impasto colombare inventato da Colombano, fatto preparare da Teodolinda, o prodotto dai cittadini pavesi.

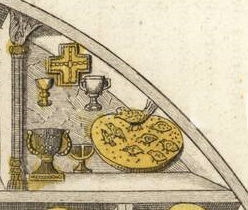

Figure 69 e 70 – Il Banchetto di Nozze (dipinto dagli Zavattari nella Cappella di Teodolinda del Duomo di Monza) con i dolci a forma di pasticcini (biscotti tondi) o di confetti, in uso nei pranzi delle persone benestanti nel Medioevo: sulla tavola imbandita [sopra] e nel dettaglio dei dolciumi [sotto] (foto di Corrado Gavinelli del 2022)

Una variante cibaria di uccellagione comunque insolita, che differentemente si collega alla più consueta portata avicola della cacciagione, o degli uccelli di allevamento domestico, di cui il Tesoro dei gioielli teodolindici testimonia esemplarmente nel famoso gruppo scultoreo in argento dorato e gemme preziose della Chioccia con Sette Pulcini: capolavoro di arte bizantina creato tra il 596 ed il 607 da un ignoto cesellatore; e la cui immagine – che pertanto risulta piuttosto importante – compare addirittura raffigurata tra i doni offerti dalla regina a San Giovanni Battista nel rilievo della Lunetta del Portale del Duomo realizzata nel 1319/20-45 – [Figure 71 e 72-74], nella caratteristica portata prandiale maggiormente apprezzata sulle tavole imbandite dei nobili signori del Medioevo.

Figura 71

Figura 71

FIGURE 71-74 – Uno dei più curiosi oggetti preziosi appartenenti al cosiddetto Tesoro monzese (l’insieme delle ricchezze dei monarchi longobardi, di proprietà o ricevuti in dono): la Chioccia con 7 Pulcini, di cesellatore bizantino ignoto, realizzata tra il 596 ed il 607 [sopra]. Opera composita di gioielleria di grande importanza per Teodolinda, tanto da venire raffigurato (insieme alla Croce di Berengario e alla Tazza di Zaffiro che la regina usò al suo matrimonio con Agilulfo) nella Lunetta del Portale del Duomo di Monza [in basso]. Questa ultima scultura a bassorilevo eseguita nel 1319/20-45 da un lapicida campionese anonimo diretto da Matteo da Campione, è riportata nel particolari al vero del portone monzese [sotto, a sinistra] e in una copia artistica di riproduzione – Basso-rilievo – disegnata e incisa nel 1829 dall’artista Francesco Roberti di Bassano) [sotto, a destra]

IL PALAZZO REALE ESTIVO A MONZA